Виктор Афанасьев - «Родного неба милый свет...»

- Название:«Родного неба милый свет...»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дет. лит.

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Афанасьев - «Родного неба милый свет...» краткое содержание

В книге рассказывается о жизни В. А. Жуковского в Туле, Орле и Москве.

«Родного неба милый свет...» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Арминий грустит во время свидания с Минваной:

Минутная сладость

Веселого вместе, помедли, постой!

Кто скажет, что радость

Навек не умчится с грядущей зарей!

Проглянет денница —

Блаженству конец;

Опять ты царица.

Опять я ничтожный и бедный певец!

Ордал, отец Минваны, проведал о тайных встречах и изгнал певца из страны. Минвана одна грустит под «древом свиданья», на ветвях которого Арминий оставил свою арфу.

Все эти влюбленные гибнут: Алину и Альсима убивает муж Алины, за которого ее выдали обманом; Эдвин, умирая от любовной тоски, призвал Эльвину, и она, приняв его последний вздох, умерла сама; Минвана услышала внезапный звон арфы, оставленной Арминием на дереве, и поняла, что «земля опустела, и милого нет!». Вскоре рассталась с жизнью и Минвана:

И нет уж Минваны…

Когда от потоков, холмов и полей

Восходят туманы,

И светит, как в дыме, луна без лучей —

Две видятся тени:

Слиявшись, летят

К знакомой им сени…

И дуб шевелится, и струны звучат.

«Эолову арфу» Маша выучила наизусть. Эта грустная, прихотливо-музыкальная поэма захватила всю ее душу: сколько в ней красоты, чистого чувства, горькой правды, которая ведома только ей и Жуковскому! Маша повторяла про себя строфы баллады, и каждый раз они приводили ее в трепет: почти не верилось в то, чтобы слова так могли выразить муку души, так глубоко проникнуть в трагедию идеальной любви, так тонко передать слитые воедино тоску и счастье…

Жизнь — ее воплощение Ордал — грозно восстала против любви «неравных» по своему положению в обществе молодых людей. Они погибли. И все-таки они — вместе! Маша поняла, что хотел сказать этим Жуковский именно ей: это гибель «веселого вместе», но не гибель их любви. Нет, их любовь не может погибнуть. [128] В. Г. Белинский писал, что «Эолова арфа» «Прекрасное и поэтическое произведение, где сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского».

5

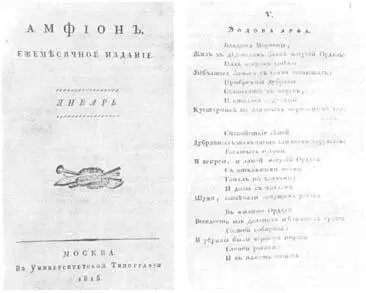

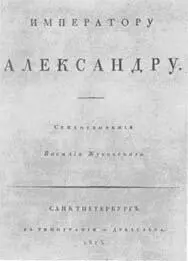

«Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны, — писал Жуковский Тургеневу. — Я написал пропасть стихов; написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно». В эти месяцы Жуковский создал и послание «Императору Александру», связанное с победоносным окончанием войны против Наполеона, — это целая поэма, написанная по строго продуманному и не раз переправленному плану. «Сюжет мой так велик, — писал он Тургеневу, — что мне надобно было держать себя в узде».

Жуковский создал поэтическую картину исторических событий — от начала французской революции до падения Наполеоновской империи. Он обращается в этом послании к царю как независимый гражданин и смело требует от него уважения к народу. [129] А. С. Пушкин в 1825 г. писал из Михайловского А. А. Бестужеву: «Наши таланты благородны, независимы… Прочти послание к А. (Жук. 1815 году). Вот как русский поэт говорит русскому царю». Многие положения послания Жуковского «Императору Александру» отразились в стихотворении Пушкина «Наполеон» (1821).

Большая часть просвещенного общества России верила тогда в Александра, ждала от него «добрых дел», в том числе конституции и освобождения крепостных крестьян; разочарование наступит немного позднее, тогда и начнут складываться первые декабристские организации. А пока — Жуковский выражал не только свои чувства, говоря:

От подданных царю коленопреклоненье;

Но дань свободная, дань сердца — уваженье,

Не власти, не венцу, но человеку дань.

«Ты ждешь от меня плана моего Послания к государю, — пишет Жуковский Тургеневу 1 декабря 1814 года, — а я посылаю тебе его совсем написанное. Первое условие: прочитать вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым, и, если он состоит налицо, с Дашковым».

Друзья прислали Жуковскому свои замечания. Замечания Батюшкова, которые Жуковский почти все принял, относились в основном к первой половине стихотворения. «Вторая половина, — писал он Тургеневу, — вся прелестна, и рука не подымется делать замечания. Здесь Жуковский превзошел себя: стихи его — верьте мне! — бессмертные».

В январе 1815 года послание «Императору Александру» было выпущено в виде небольшой книжки с виньеткой, гравированной художником Николаем Уткиным.

Жуковский начал новое большое стихотворное произведение — «Певец в Кремле». «Певец во стане, — писал он Тургеневу, — предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на кремлевских развалинах». Он начал это стихотворение в Черни у Плещеева, продолжал в Долбине и потом в Москве. Эта вещь подвигалась с трудом, он никак не мог найти верный тон: творческий подъем вдруг пошел на спад. Виной этому были, очевидно, новые жизненные неурядицы. Екатерина Афанасьевна по каким-то причинам вдруг запретила Жуковскому ехать в Дерпт вместе с ними — это было для него неожиданностью. Он написал ей письмо и сам решил с ней поговорить.

«Мы говорили, — писал он Маше, — этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею: ты нас совсем разлучил».

Протасовы и Воейковы собирались уезжать. Жуковский не знал даже дня их отъезда. Чтобы не упустить, может быть, последней возможности разговора с Екатериной Афанасьевной, он в середине января 1815 года выехал в Москву.

«Покрытая пожарным прахом» — по словам Жуковского — древняя столица начала отстраиваться, но вид ее был еще печален. Однако «пожарный прах» не только грусть вызвал в душе Жуковского. «Теперь пишу из священной нашей столицы, покрытой прахом слав ы, — писал он Тургеневу, — в которую я въехал с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия». Ведь только Жуковский мог так смело назвать пожар Москвы «костром свободы» — в послании «Императору Александру». Об этой Свободе — освобождении родины от врага — так писал он:

И в пепле мщения Свобода ожила,

И при сверкании кремлевского пожара,

С развалин вставшая, призрак ужасный, Кара

Пошла по трепетным губителя полкам,

И, ужас пригвоздив к надменным знаменам,

Над ними жалобно завыла: горе! горе!

И Глад, при клике сем, с отчаяньем во взоре,

Свирепый, бросился на ратных и вождей…

Тогда помчались вспять; и грудами костей,

И брошенными в прах потухшими громами.

Означили свой след пред русскими полками.

И Неман льдистый мост для бегства их сковал…

Интервал:

Закладка:

![Виктор Щукин - Штурм неба [Как изучается атмосфера]](/books/1085769/viktor-chukin-shturm-neba-kak-izuchaetsya-atmosfera.webp)