А. Львович-Кострица - Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность

- Название:Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Львович-Кострица - Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Скажем здесь несколько слов об этих двух книгах. “Грамматика” Смотрицкого и “Арифметика” Магницкого являлись самыми крупными и едва ли не единственными в своем роде источниками книжной мудрости в допетровской Руси. Оба эти произведения носят на себе резкий отпечаток польской схоластики, которая нашла себе гостеприимный приют в Киевской академии и оттуда вместе с тамошними учеными перешла в Москву. “Грамматика” Смотрицкого оказала весьма сильное влияние на Ломоносова; он не забыл о ней даже тогда, когда составлял свою собственную грамматику. Об этом мы поговорим подробнее ниже. Здесь же добавим кстати, что уже на пятнадцатом году Ломоносов писал безошибочно против современного ему правописания. Этот факт весьма красноречиво иллюстрирует блестящие способности крестьянского мальчика, особенно если вспомнить первую известную подпись Карамзина-юноши, полную таких ошибок и описок, что один из его биографов только по одной этой причине отказался верить в принадлежность ее перу столь известного впоследствии историографа. Что же касается “Арифметики” Магницкого, одного из учителей Морской академии, основанной в Петербурге в 1715 году, то следует заметить, что многие слишком доверчиво отнеслись к имеющимся в этой книге стихам:

Зане разум весь собрал и чин

Природный русский, а не немчин —

и стали считать Магницкого самостоятельным творцом этого произведения. Теперь оказалось, что арифметика составлена по старинным рукописям, несомненно, перешедшим к нам из Польши; Магницкий только скомпилировал, если не перевел, готовый материал и разукрасил его силлабическими виршами, действительно, своего сочинения. Такая компиляторская работа была вполне по плечу для талантливого учителя Морской академии. Магницкий знал несколько иностранных языков и принадлежал к числу образованнейших людей своего времени. “Петр Великий был особенно расположен к нему, жаловал его деревнями, приказал выстроить ему дом в Москве и даже благословил образом, а за его глубокие познания и, вероятно, привлекательную беседу называл “магнитом” и приказал писаться “Магницким”, – говорит Порфирьев. “Арифметика” Магницкого была напечатана в 1703 году. Это была первая в России арифметика с арабскими цифрами; ранее же употреблялись в арифметиках вместо чисел славянские буквы. Книга украшена аллегорической виньеткой и разделена на две части: арифметику-политику и арифметику-логистику. В первой изложены сведения, необходимые для гражданина, воина и купца; во второй – для землемера и мореплавателя.

Юный Ломоносов, с таким жаром накинувшийся на эти новые книги, не мог без посторонней помощи понять всего их содержания, особливо арифметику-логистику. А между тем жажда понять была очень велика. И вот он сидит по целым дням за книгами. Сварливая мачеха сердится и бранится, всячески старается “произвести гнев” в отце его; этот последний становится на сторону своей жены и находит, что сын его предается действительно пустым занятиям. Любознательному юноше не остается ничего иного, как удалиться из дому в “уединенные и пустые места и терпеть стужу и холод”. Вскоре Ломоносов выучил наизусть обе книги. Все то, что было им понято и усвоено, нисколько не удовлетворяло его любознательности, а скорее, напротив, возбуждало ее.

Новиков в своем “Опыте исторического словаря о российских писателях” писал всего через семь лет после смерти Ломоносова, что главной побудительной причиной, заставившей Михаила Васильевича покинуть отчий дом и бежать в Москву, явилась страсть к стихам и сильное желание обучаться стихотворству. Эта любовь к стихотворной форме была возбуждена случайно попавшейся ему Псалтырью, “переложенной в стихи Симеоном Полоцким”. Товарищ Ломоносова по Академии наук Штелин, в свою очередь, утверждает, что причиной бегства стала жажда научного знания. Священнослужитель, учивший Ломоносова грамоте, на вопросы его “обыкновенно отвечал ему, что для приобретения большого знания и учености требуется знать язык латинский, а ему не инде можно научиться, как в Москве, Киеве или Петербурге, что в сих только городах довольно книг на том языке. Долгое время питал он в себе желание убежать в который-нибудь из сказанных городов, чтоб отдаться там наукам”.

Это объяснение нам кажется более вероятным, хотя возможно, что наряду с жаждой научного знания было и страстное желание обучиться стихотворному искусству. Нельзя сомневаться, что к бегству побуждали также тяжелые семейные условия и твердое намерение отца женить подрастающего парня, хотя бы даже против его воли.

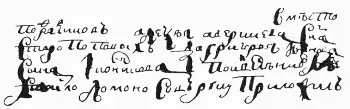

В книге для записей поручителей в платеже податей за отлучившихся Куростровской волости сохранилась следующая отметка: “1730 года декабря 7-го дня отпущен Михаиле Васильев сын Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев росписался”.

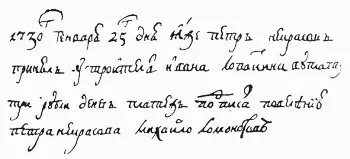

Таким образом, бегство Ломоносова совершилось около 7 декабря 1730 года. Паспорт юноше удалось достать тайком, при помощи управлявшего тогда в Холмогорах земскими делами Ивана Васильевича Милюкова. Сосед Фома Шубной, вероятно родственник первого учителя Ломоносова Ивана Шубного, снабдил его на дорогу полукафтаньем и, заимообразно, тремя рублями денег. Ни слова не сказав домашним о своем намерении, он отправился в путь “и дошел до Антониево-Сийского монастыря, в расстоянии от Холмогор по Петербургскому тракту во ста верстах, был в оном некоторое время, отправлял псаломническую должность; заложил тут взятое им у Фомы Шубного полукафтанье мужику емчанину, которого после выкупить не удалось, ушел оттоле в Москву, пристал на Сухареву башню обучиться арифметике, которой науки показалось ему мало, то пришел он к тогдашнему московскому архиерею, объяви себя поповским сыном, просил о принятии себя в Заиконоспасское училище для обучения словено-греко-латинских наук, куда был и принят”.

Вот одна версия о бегстве Ломоносова и поступлении в школу; ее признают в настоящее время более вероятной, она помещена в “Путешествии академика Ивана Лепехина”. Другая версия принадлежит Штелину, о котором мы уже упоминали. Он приводит множество любопытных подробностей, которым, как оказалось при более тщательной проверке по рукописным источникам, доверять нельзя, так как в его рассказах попадаются крупные неточности, поневоле заставляющие сомневаться в его сообщениях как в целом, так и в частностях. Но, тем не менее, мы решаемся привести здесь повествование Штелина о бегстве Ломоносова и о том, как ему удалось попасть в Заиконоспасское училище, – этот рассказ интересен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: