Юлий Малис - Николай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность

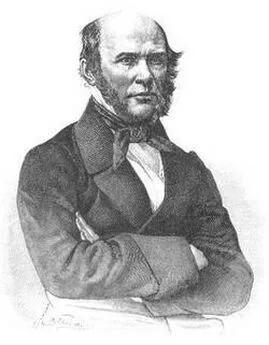

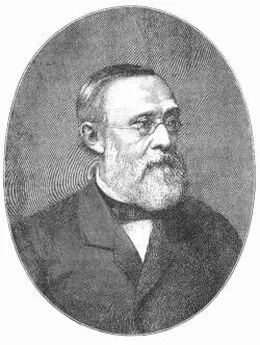

- Название:Николай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлий Малис - Николай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Николай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С лета 1866 года Пирогов окончательно поселился в своем имении, в селе Вишне, близ города Винницы, в Подольской губернии. Уже во время пребывания своего в деревне 1861–1862 годов, будучи мировым посредником, он занялся хирургическою практикой в широких размерах и сделал за это время свыше 200 больших операций. Теперь же он устроил у себя в деревне маленький госпиталь на 30 и более больных, размещая в нескольких хатах-мазанках по двое и по трое своих оперированных. Больные различных сословий охотно платили каждый по своему состоянию за содержание и лечение. Пирогов, кроме того, имел громадный амбулаторный прием. Ежедневно приезжали из разных мест, даже очень отдаленных, хирургические больные для того, чтобы попросить совета и пособия у великого русского хирурга. Пирогова приглашали постоянно также на консультации, так что ему приходилось разъезжать по югу России. Таким образом, он делил свое время между практикой и сельскохозяйственными занятиями.

Уже четыре года жил Пирогов в своем уединении, в деревне, когда в сентябре 1870 года получил приглашение от Общества Красного Креста осмотреть военно-санитарные учреждения на театре франко-прусской войны. Пирогов с величайшей готовностью принял на себя это поручение, отправился в Петербург и уже 13 сентября 1870 года выехал за границу. Главную цель поручения Красного Креста составляло ознакомление с приложением начал международной филантропии и с задачами и условиями деятельности частной помощи и ее отношений с военной администрацией. Далее Пирогов поставил себе целью обратить внимание на участь раненых на самом поле сражения, сразу после битвы, и на успехи консервативного лечения огнестрельных повреждений. Наконец, громадный интерес представлял вопрос, какое применение из войны 1870 года может сделать для себя наша русская медицина и наша частная помощь раненым и больным воинам.

Посетив все военные лазареты Берлина, Пирогов выехал оттуда 22 сентября на театр военных действий. Пятинедельная поездка Пирогова по Германии, Эльзасу и Лотарингии носила в известном отношении характер триумфального шествия. И в официальных сферах, и в медицинских ветеран русской хирургии встретил повсюду самый почетный и радушный прием. Почти все германские профессора, не говорю уже о хирургах, но и терапевты, знали Пирогова лично. Пирогов осмотрел до 70 военных лазаретов, содержавших несколько тысяч раненых. В Горзе (близ осажденного Меца) Пирогов встретился с проф. Лангенбеком, который держался одинакового с ним мнения о важности сортировки раненых при скоплении последних. В Страсбурге хирург Гергот, эльзасец, водя Пирогова по лазарету и указывая на пробитые бомбами крышу, потолок и пол перевязочной залы, уверял, что варварство осаждавших не останавливалось перед красным крестом флага, выставленного на лазарете. “Но я заметил ему на это, – пишет Пирогов, – что французские бомбы в Севастополе также не разбирали флагов на перевязочных пунктах; сопровождавшая нас молодежь улыбнулась на это, а Гергот, несколько смутившись, заметил: “C'est une autre chose” – почему? Не знаю”.

При своем посещении военно-санитарных учреждений в франко-прусскую войну Пирогов мог испытывать чувство удовлетворенного самолюбия как военно-полевой хирург и администратор. Его гипсовая повязка была в большом употреблении, особенно среди немецких врачей. Он увидел, что резекции, впервые произведенные enmasse им в Крымскую войну, вытесняют ампутации. “С чувством эгоистического удовольствия” наблюдал Пирогов благие результаты принятой немцами системы рассеяния больных, системы, впервые предложенной Пироговым в 1863 году, о чем мы говорили в своем месте. Пирогов еще в начале 50-х объявил себя непримиримым врагом громадных и подобных дворцам госпитальных зданий и высказался в пользу госпитальных палаток, бараков, лачуг, крестьянских изб и других незатейливых помещений. “Роскошная обстановка госпиталей, – говорит он, – давно уже перестала обольщать меня”. Таким образом, палаточные и барачные лазареты, встреченные Пироговым в франко-прусскую войну, вполне совпадали с давно уже высказанными им взглядами на постановку госпитального дела.

Относительно вопроса, что можно было бы позаимствовать, чему могла бы научиться из франко-прусской войны наша администрация и наша частная помощь, Пирогов указывает на госпитальную и транспортную деятельность, в особенности на порядок в циркуляции санитарных поездов и вообще в эвакуации раненых и больных. Некоторые стороны санитарного строя не были свободны от недостатков. Так, уборка раненых с поля сражения не была организована, как следовало бы. Отмечая это, Пирогов доказывает всю необходимость мер для скорейшего удаления раненых из сферы убийственного огня и с поля сражения. “Правительства, вооружившие свои армии новыми способами разрушения, теперь нравственно обязаны пред беззащитными ранеными охранять их от новых ран и убийства”. Главною мерой для этого служит своевременная организация санитарных команд. Далее Пирогов требует реформы отношений полевой медицины с военным начальством в смысле большей самостоятельности первой. “Во всякой действующей армии, – читаем мы в “Началах военно-полевой хирургии”, – собираются военные советы, но ни в одной не существует врачебно-административных советов; врачи различных команд и госпиталей не созываются для совещаний или, если это иногда и делается, то заключения их не имеют никакой законной силы”. Профессора, обыкновенно приглашаемые в действующую армию, входя также в состав этих советов, могли бы быть очень полезны. “Военно-медицинская администрация, руководимая представителями науки, получила бы более самостоятельности, и голос бы ее слышался яснее в высших военных сферах”.

Исполнив возложенное на него поручение, великий хирург снова уединился в свою деревню.

“Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году”, представленный Пироговым Обществу Красного Креста, был издан названным обществом в 1871 году. “Отчет” в том же 1871 году появился и на немецком языке в Лейпциге.

По прошествии семи лет о Пирогове опять вспомнили. Россия снова вела восточную войну, на этот раз наступательную. Общество Красного Креста возложило на знаменитого хирурга поручение осмотреть все санитарные учреждения на театре войны и в тылу действующей армии, а также средства транспортировки больных и раненых по грунтовым и железным дорогам.

При осмотре лазаретов, бараков, помещений для больных в частных домах и в лагерных палатках и шатрах Пирогов обращал внимание на местность, расположение, устройство и удобства помещений, на количество и качество воздуха, на пищу и правильность продовольствия раненых и больных. Уход за ранеными и больными, сортировка их по родам болезни, методы лечения, деятельность медицинского персонала и сестер милосердия – со всем этим Пирогов знакомился во всех подробностях и потом указывал, кому следует, все недостатки и предлагал практические меры к немедленному исправлению их. Нечего и говорить, что во всех посещенных Пироговым госпиталях врачи консультировались у него, желая получить от него советы и указания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: