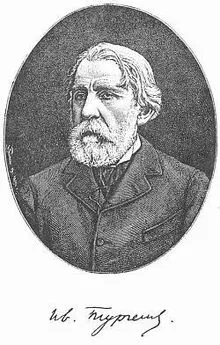

Евгений Соловьев - И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность

- Название:И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Соловьев - И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мечта Тургенева сбылась. Одной из миссий его гения было ознакомить Европу с русским художественным творчеством и заинтересовать ее им. С этой целью, например, он постоянно переводил или руководил переводами сочинений Толстого. Цели своей он достиг как нельзя лучше. Он был пионером; теперь почти все лучшие произведения русской литературы (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой) переведены на иностранные языки, а что может быть важнее для развития взаимной симпатии между народами, как не знакомство с памятниками духа той или другой национальности?

Никто, заметим, не был лучше Тургенева приспособлен к этой высокой и трудной задаче. Он по самому существу своего дарования был не только русский, а и европейский, всемирный писатель, каким никогда не будет, например, Гоголь. Со всем своим громадным талантом Гоголь никогда не будет так родственен и близок, так понятен Европе, потому что его типы чисто русские, тогда как тургеневские – общечеловеческие, пожалуй, даже абстрактно-психологические. Конечно, люди – везде люди, одни и те же страсти их волнуют, одни и те же радости и скорби их посещают. Но когда Гоголь рисовал свои образы, он их вырывал, так сказать, с корнем из русской жизни и так их и предъявлял читателю. Тургенев давал своим образам только обстановку русскую, и потому для француза, немца, англичанина представлял двойной интерес: тонко разработанный знакомый общечеловеческий тип на фоне чужой своеобразной обстановки.

Но в то время, как слава Тургенева за границей быстро нарастала, случился грустный анекдот – ссора Тургенева с русской молодежью и почти формальное предание великого писателя остракизму. Это знаменитая история с “Отцами и детьми”. Чтобы понять ее, надо иметь в виду следующее:

1) К своему постоянному сотруднику Тургеневу “Современник”, вообще говоря, относился хотя и без восторгов, но с полным уважением. В “Современнике” вплоть до 1862 года печаталось все, что выходило из-под пера знаменитого романиста. Здесь появились “Рудин”, “Фауст”, “Ася”, “Дворянское гнездо”, “Накануне” и т. д. Здесь же Чернышевский напечатал свою статью об “Асе”, Добролюбов – о “Накануне”. Сам Тургенев был связан с Некрасовым воспоминаниями о Белинском, о вместе проведенной юности; к “Современнику” он привык и смотрел на него как на свой журнал; в Чернышевском ценил понимание действительности и ее потребностей; на первых порах он хорошо относился и к Добролюбову. Казалось бы, чего лучше? Но Тургенев был человек слабый, нерешительный. Возле него всегда находилась толпа прихлебателей, льстивших, наушничавших и т. д. Тургенев отделаться от них не мог, хотя они и надоедали ему, как осенние мухи. Плохо известно, зачем и почему, но этим господам понадобилось рассорить Тургенева с “Современником” и прежде всего с Добролюбовым. Это им удалось, хотя формальной ссоры не произошло. Совершенно неожиданно, после появления статьи Добролюбова о “Накануне”, – статьи хотя и сдержанной, но умной и лестной, Тургенев заявил Некрасову: “Я или Добролюбов – выбирай”. Некрасов хотел, было, пойти на какой-нибудь компромисс, но это не удалось: Тургенев стоял на том, что статья Добролюбова для него обидна. Поэтому-то “Отцы и дети” вместо “Современника” появились в “Русском вестнике” – журнале, пользовавшемся совсем другой репутацией и имевшем совершенно другой круг читателей.

В рассказанном столкновении многое и до сей поры остается неясным, мне даже несколько неловко сообщать читателю эту грустную литературную дрязгу, но – увы! – кому из русских писателей удалось прожить без дрязг, без обид, обусловленных неистощимым обилием литературной сволочи? Тургенев был, по-видимому, не совсем прав, но кто же особенно строго отнесется к нему за то, что он поверил наушничеству? Ведь поймали же на эту удочку Герцена, который поместил в своем журнале статью, где неизвестный смешивал Добролюбова чуть ли не с грязью? Лично Тургенев знал Добролюбова очень мало, а поговорив с ним раза два, не мог не воскликнуть: “Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями? И какая чертовская память!..”

По-видимому, вся эта история недурно объясняется обычною “ложью врагов и клеветой друзей”. Но как бы то ни было, какая-то личная неприязнь осталась после нее во взаимных отношениях Тургенева и редакции “Современника”.

2) Характеризуя “Современник” вообще, его главных деятелей в частности, Тургенев особенно щедр на два эпитета – “черствый” и “сухой”. Черствым и сухим оказывается Чернышевский, еще более черствым и сухим оказывается Добролюбов. Буквально так же, заметим, выражается всегда и г-н Григорович, для которого Добролюбов, например, “даровитый, но сухой и замкнутый молодой человек”. Люди двух поколений, очевидно, не поняли, да и не способны были понять друг друга. Перед нами два абсолютно различных нравственных и общественных типа. “Отцы”, совершенно расходясь в убеждениях, могли все же дружить (как, например, Фет и Тургенев: Тургенев мог даже презирать Фета за его мракобесие и держимордство и вместе с тем быть с ним на дружеской ноге, писать ему дружеские письма). Нравственная ответственность людей сороковых и пятидесятых годов перед мыслью, убеждением была (за самыми ничтожными исключениями) очень слаба. Считалось возможным от души отрицать крепостничество и быть крепостником в действительности. Мостик между словом и делом оказался настолько хрупким, что ступить на него было очень опасно. Благородство сосредоточивалось преимущественно в словах, мыслях, чувствах – оно скорее созерцалось, чем проводилось в жизнь, и не нужно особенно углубляться в психологические тонкости, чтобы понять причины этого несообразного явления. Причина та, что никакие поступки, в сущности, не были возможны, что о самых простых вещах приходилось переговариваться шепотом, что трусость и робость органически прививались розгами в школе и дома, запугиваниями на службе и в жизни. “Трусость – мать всех пороков”, – сказал мудрец, и он прав. Увы, гражданское мужество в обстановке 40-х годов требовало не порядочности, не честности, а редкого, совершенно исключительного героизма, требовать которого мы не вправе ни от кого. Напомню одну характерную и обидную сцену, в которой измельчавшая душа человеческая проявилась полностью. Однажды, когда В. Боткин приехал в Женеву и увидел на пристани Герцена, он до того испугался, что стал наскоро собирать пожитки и чуть не прыгнул в воду. Герцен также заметил своего прежнего друга и, стоя на берегу, проговорил: “Стыдно, Василий Петрович! Стыдно!” Но Боткин все-таки улепетнул.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: