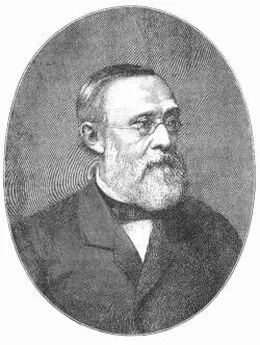

Юлий Малис - Рудольф Вирхов. Его жизнь, научная и общественная деятельность

- Название:Рудольф Вирхов. Его жизнь, научная и общественная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлий Малис - Рудольф Вирхов. Его жизнь, научная и общественная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Рудольф Вирхов. Его жизнь, научная и общественная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дальнейшие исследования показали, что такого свободного образования клеток вообще не существует. Затем было доказано, что для существования клетки вовсе не требуется присутствие оболочки. Существенным является лишь ядро и тело клетки, которые ранее считались содержимым клетки. Вещество, из которого состоит тело клетки, носит название протоплазмы.

В течение целого ряда лет, на целом ряде объектов исследования Вирхову удалось доказать, что патологических бластем также не существует и что ни в одном случае нельзя было подтвердить новообразования клеток из бластем. Благодаря этому отпадала всякая аналогия с кристаллизацией. Наблюдение скорее указывало, что все новые клетки – потомки старых клеток и что, следовательно, во всей сфере пластических процессов господствует лишь один закон образования – закон наследственности. Подобно тому, как целые организмы, животные и растительные, возникают путем наследственного размножения, точно так же и отдельные клетки. Допущение самопроизвольного зарождения по отношению к клеткам и их дериватам – тканям – представляется столь же излишним и ложным, как и по отношению к целому организму.

Таким образом, пришлось отказаться от самопроизвольного зарождения клеток. Теория бластем оказалась несостоятельной. И вот на место общего эмбриологического положения Гарвея «omne vivum ex ovo» (всякое живое существо происходит из яйца) Вирхов поставил другое, более точное положение – «omnis cellula a cellula» (всякая клетка от клетки); в этой краткой формуле Вирхов выразил всю сущность своих биологических воззрений. Эта формула является синтезом всей патологоанатомической работы Вирхова.

Начало пути, по которому Вирхов пришел к своей формуле, следует искать в его работах о костной и хрящевой тканях. Ему удалось изолировать так называемые костные тельца, которые являются клетками костной ткани. То же самое удалось и по отношению к хрящевой ткани. Оставалось только доказать присутствие клеток в соединительной ткани. Когда эта задача была решена, Вирхов из морфологии клеток костной, хрящевой и соединительной тканей и на основании одинакового отношения их к химическим агентам и к теплоте справедливо заключил об идентичности всех этих образований.

Итак, клетка как основной элемент тканей животного, в частности человеческого, организма была вполне установлена.

Далее, в своих исследованиях о воспалении Вирхов показал, что не сосуды и нервы являются здесь самыми важными факторами, но что центр тяжести лежит в процессах, которые разыгрываются в элементах тканей, в самих клетках. Кроме того, Вирхов заметил тот важный факт, что заболевание не остается ограниченным одной лишь клеткой, но что каждый раз поражается прилегающая к клетке область основного вещества. Это особенно резко выступает в воспалениях кости. «Заболевают, – говорит Вирхов, – отдельные костные тельца с принадлежащей к ним территорией основного вещества». В этих «клеточных территориях» Вирхов и видел возможные «очаги болезни».

Вирхов видит большой шаг вперед в том, что организм можно себе представить состоящим из клеточных территорий. Для всякого патологического исследования исходной точкой должна служить болезненно измененная клеточная территория. Все биологические воззрения следует в конце концов свести на клетки и дериваты клеток, клеточные территории. Развивая дальше эту мысль, Вирхов приходит к фундаментальному положению о самостоятельно живущих и самостоятельно питающихся единицах, составляющих животный и человеческий организм. «Тело человека, – говорит Вирхов, – может быть разделено на бесчисленные растительные, живущие и питающиеся единицы, из которых каждая представляет известную независимость, известное самоопределение жизни». Это положение послужило основою новому учению Вирхова.

Целлюлярная патология, которая, естественно, заключает в себе целлюлярную теорию всего живого вообще, исходит из того, что клетки – собственно действующие частицы тела, истинные элементы последнего, и что от клеток берет начало всякое жизненное проявление (Action). Жизнь проявляется только действием, следовательно, познание различных видов деятельности и ее расстройства и составляет собственно задачу патологии. Последняя поэтому и представляется скорее биологической наукой, нежели механической. Механический ход отдельных жизненных актов этим никоим образом не исключается; напротив, без точного исследования механизма, который вступает в действие, проникновение в более тонкие процессы невозможно. Физические и химические законы не отменяются болезнью, как это учили до тех пор, они лишь проявляются иным образом, чем это происходит в здоровой жизни. Ни при болезни, ни при излечении на сцену не выступает сила, до того не существовавшая или до того скрытая на заднем плане. То же вещество, которое является носителем жизни, есть и носитель болезни. «Ничто не препятствует, – говорит Вирхов, – назвать и такое направление витализмом. Не следует только забывать, что особой жизненной силы отыскать нельзя и что витализм вовсе не обозначает необходимым образом спиритуалистической или даже динамической системы. Точно так же надо помнить, что жизнь отличается от процессов в остальном мире и что ее нельзя свести просто на физические и химические законы».

Виталистическая теория Вирхова известна под названием «неовитализм», в отличие от витализма старых авторов, которые признавали существование особой жизненной силы.

Неовитализм как научное воззрение на жизнь противопоставляется другому воззрению – механическому. Наиболее ярким и талантливым поборником последнего был физиолог Дюбуа-Реймон, также ученик Иоганна Мюллера, школа которого придерживалась механического воззрения. Вирхов вначале тоже разделял это учение, и лишь работы по целлюлярной патологии привели его к витализму.

Мы проследили путь, по которому Вирхов пришел к своей знаменитой формуле, к новому учению. Вполне законченное и стройное изложение своих взглядов Вирхов представил в капитальном труде «Целлюлярная патология». Это были те лекции, которые Вирхов читал берлинским врачам в первом семестре 1858 года и о которых мы уже упоминали выше. Книга вызвала настоящий переворот в медицине. Появление «Целлюлярной патологии» имело такое же значение, как лютеровский перевод Библии. Это было целое откровение.

Наряду с увлекающимися поклонниками учение Вирхова встретило и сильную оппозицию. Но с течением времени вновь открытые факты патологии скорее говорят в пользу вирховского учения, нежели против него. Стройное здание целлюлярной патологии, воздвигнутое Вирховым на прочных естественнонаучных устоях, – здание, которое пытались расшатать, – все еще стоит твердо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: