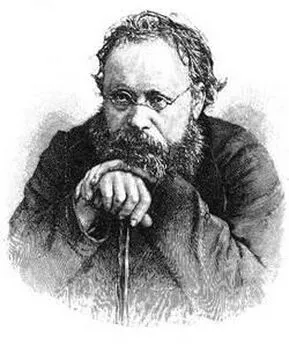

С. Южаков - Михаил Сперанский. Его жизнь и общественная деятельность

- Название:Михаил Сперанский. Его жизнь и общественная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Южаков - Михаил Сперанский. Его жизнь и общественная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Михаил Сперанский. Его жизнь и общественная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

“Все жалуются, – замечает далее Сперанский в том же Введении, – на смешение, которое царствует в наших гражданских законах; но где средства улучшить их, ввести в них желаемый порядок, когда мы не имеем законов политических! К чему служат законы, определяющие права собственности каждого, когда сама эта собственность не имеет никакого прочного и определенного основания?.. Жалуются на беспорядок в финансах, но можно ли хорошо устроить финансы там, где нет публичного кредита, где не существует никакого политического учреждения, которое могло бы обеспечивать его прочность? Жалуются на медленность, с какою распространяется просвещение, промышленность; но где принцип, который мог бы оживотворить их?” По поводу распространения просвещения, записка обращается не только к политическим реформам, но и к крепостному праву: “К чему послужит рабу просвещение? К тому только, чтобы яснее обозрел он всю горесть своего положения”. “Упомянув о том, – сообщает В. И. Семевский, – что было время, когда теперешние крепостные могли иметь собственность и пользовались правом перехода с места на место, Сперанский замечает, что хотя “рабы всегда и везде существовали (в самых республиках число их равнялось почти числу граждан, а участь их там была еще горше, нежели в монархиях)”, но что “не должно, однако же, из сего заключать, чтобы рабство гражданское было необходимо. Мы видим, напротив, государства обширные и многонаселенные, в коих рабство сего рода мало-помалу уничтожилось. Нет никаких оснований предполагать, чтобы и в России не могло оно уничтожиться, если приняты будут к тому действительные меры. Но чтобы сии меры были действительны, они должны быть постепенны. Гражданская свобода имеет два главные вида: свобода личная и свобода вещественная.

Существо первой состоит в следующих двух положениях: 1) без суда никто не может быть наказан; 2) никто не обязан отправлять личную службу иначе, как по закону, а не по произволу другого”. В примечании к этому месту своего труда автор полагает: “Первое из сих положений дает крепостным людям право суда и, отъемля его от помещиков, ставит их наравне со всеми перед законом. Второе предложение отъемлет право отдавать в службу без очереди. На сих двух основаниях утверждается личная свобода”. Затем автор продолжает: “Существо свободы второго рода, то есть вещественной, основано на следующих положениях: 1) всякий может располагать своею собственностью по произволу, сообразно общему закону; без суда собственности никто лишен быть не может; 2) никто не обязан отправлять вещественной службы, ни платить податей и повинностей иначе, как по закону или по условию, а не по произволу другого”. То, что затем следует, мы находим в рукописи Сперанского в двух редакциях: первая, более решительная, зачеркнута автором и вместо нее написано совершенно другое”.

Если мы вспомним вышеприведенное место из пермского письма Сперанского и затем цитированное нами сообщение барона Корфа, то не должны ли мы видеть в этих двух редакциях следов этих “перемен, дополнений и поправлений”, сделанных Александром? В первой редакции Сперанский требует, чтобы помещики были немедленно лишены права наказывать крепостных без суда и сдавать их в рекруты без очереди, чтобы установлены были крестьянские суды и, наконец, чтобы повинности крестьян были определены особым законом. Во второй редакции учреждение сельских судов и точное определение повинностей не выражаются уже столь категорически, и вообще решение вопроса, слишком теоретическое, практически отодвигается на задний план. Достойно отметить, впрочем, что Сперанский высказывается против безземельного освобождения.

Таковы сообщаемые А. Н. Пыпиным и В. И. Семевским сведения об историко-теоретическом Введении, которое было предпослано Сперанским самому законопроекту, в сентябре 1809 года поднесенному Александру и в декабре того же года получившему одобрение последнего. Законопроект Сперанского известен в печати лишь в общих чертах и с большими пробелами, но и того, что уже известно, достаточно, чтобы судить об общем характере всего труда и чтобы признать за его автором замечательную теоретическую стройность мысли, строго выдержанной на всем протяжении плана. Нельзя не согласиться также с профессором Романовичем-Славатинским и г-ми Пыпиным и Филипповым, что план этот ставит Сперанского в число самых передовых политических мыслителей своего времени, то есть первого десятилетия XIX века.

Во главу реформы было положено строгое разделение власти на законодательную, административную и судебную и не менее строгое проведение принципа разделения властей на местные и центральные. Эти правильные, так сказать, вертикальные и горизонтальные деления всего государственного политического механизма создают замечательно отрадную и последовательную систему, начинающуюся в волостных учреждениях и кончающуюся высшими правительственными учреждениями империи. Волостное управление точно так же делится на органы законодательства, суда и администрации, как вслед за тем уездное, губернское и наконец государственное. С другой стороны, законодательная власть точно так же имеет четыре степени (волостное законодательство, уездное, губернское, государственное), как и судебная и административная. Каждая территориальная единица, совмещая в своих учреждениях все органы политической жизни, могла бы таким образом свои местные нужды, поскольку они не зависят от нужд, общих и другим территориальным единицам, удовлетворять и устраивать по своим желаниям и потребностям, не обременяя своими чисто местными делами ни центрального правительства, ни даже ближайших местных высших степеней. Эта децентрализация законодательства, суда и администрации должна была дать самой центральной власти возможность решить с должным вниманием те важнейшие государственные дела, которые сосредоточивались бы в ее органах и которые не были бы заслоняемы массой текущих мелких дел местного интереса. Эта идея децентрализации была тем замечательнее, что вовсе не стояла еще на очереди у западноевропейских политических мыслителей, которые больше занимались разработкой вопросов о центральном управлении. Это было время крайнего развития всепоглощающей бюрократической централизации во Франции, организованной первою республикою и достигшей крайнего своего выражения при первой империи. С другой стороны, и консервативная легитимная Австрия одобрила и все сильнее развивала ту же систему полицейско-бюрократической централизации, так что оба направления, демократическое и консервативное, боровшиеся в это время за господство в Европе, одинаково опирались на централизацию и одинаково развивали и усиливали бюрократическую опеку. Тем больше чести политическому творчеству нашего реформатора, что все эти западные примеры, пример самого Наполеона, не помешали ему установить более правильный взгляд на отношения центрального и местного управления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: