Лев Троцкий - Моя жизнь

- Название:Моя жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Троцкий - Моя жизнь краткое содержание

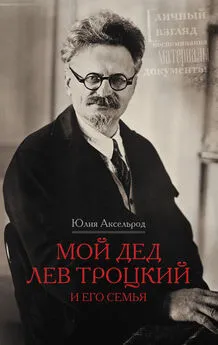

Книга Льва Троцкого «Моя жизнь» – незаурядное литературное произведение, подводящее итог деятельности этого поистине выдающегося человека и политика в стране, которую он покинул в 1929 году. В ней представлен жизненный путь автора – от детства до высылки из СССР.

"По числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков, – пишет Троцкий в предисловии, – можно сказать, что моя жизнь изобиловала приключениями… Между тем я не имею ничего общего с искателями приключений». Если вспомнить при этом, что сам Бернард Шоу называл Троцкого «королем памфлетистов», то станет ясно, что «опыт автобиографии» Троцкого – это яркое, увлекательное, драматичное повествование не только свидетеля, но и прямого «созидателя» истории XX века.

Моя жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По вопросу о чешских профессиональных союзах русская делегация голосовала на конгрессе за венскую резолюцию против пражской. Я пытался внести поправку, но успеха не имел. В конце концов, мне самому еще далеко не ясна была та «поправка», которую нужно было сделать ко всей политике социал-демократии. Поправка должна была состоять в объявлении ей священной войны. Но на этот путь мы встали только в 1914 г.

Глава XVII. ПОДГОТОВКА К НОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Работа моя за годы реакции состояла на добрую долю в истолковании революции 1905 г. и в теоретическом прокладывании путей для второй революции.

Уже вскоре после приезда за границу я совершил объезд русских эмигрантских и студенческих колоний с двумя рефератами: «Судьба русской революции (к временному политическому моменту)» и «Капитализм и социализм (социально-революционные перспективы)». Первый реферат доказывал, что перспектива русской революции, как перманентной, подтверждена опытом 1905 г. Второй связывал русскую революцию с мировой.

В октябре 1908 г. я начал издавать в Вене русскую газету «Правда», предназначенную для широких рабочих кругов. В Россию она доставлялась контрабандными путями, либо через галицийскую границу, либо по Черному морю. Газета выходила в течение трех с половиной лет, не чаще двух раз в месяц, но издание ее требовало большого и кропотливого труда. Конспиративная переписка с Россией поглощала много времени. Я находился, кроме того, в тесной связи с нелегальным союзом черноморских моряков, которым помогал издавать их орган.

Главным моим сотрудником в «Правде» был А. А. Иоффе, впоследствии известный советский дипломат. С венских дней началась наша дружба. Иоффе был человеком высокой идейности, большой личной мягкости и несокрушимой преданности делу. Он отдавал «Правде» и свои силы, и свои средства. От нервной болезни Иоффе лечился психоанализом у известного венского врача Альфреда Адлера, который начал как ученик профессора Фрейда, но стал в оппозицию к учителю и основал собственную школу индивидуальной психологии. Через Иоффе я познакомился с проблемами психоанализа, которые показались мне чрезвычайно увлекательными, хотя многое в этой области еще зыбко и шатко и открывает почву для фантастики и произвола. Другим моим сотрудником был студент Скобелев, впоследствии министр труда в правительстве Керенского: с ним в 1917 г. мы встретились врагами. Секретарем «Правды» работал одно время Виктор Копи, нынешний советский посланник в Швеции.

По делу венской «Правды» Иоффе выехал на работу в Россию. Он был арестован в Одессе, долго сидел в тюрьме, потом был сослан в Сибирь. Только февральская революция 1917 г. освободила его. Иоффе был одним из самых активных участников октябрьского переворота. Личное мужество этого тяжко больного человека было поистине великолепно. Я как сейчас вижу его тяжеловатую фигуру на осеннем, изрытом снарядами поле под Петербургом осенью 1919 г. В изысканной одежде дипломата, с мягкой улыбкой на спокойном лице, с палочкой, точно на Unter den Linden, Иоффе с любопытством поглядывал на близкие разрывы снарядов, не прибавляя и не убавляя шага. Он был хороший, вдумчивый и задушевный оратор и такой же писатель. Во всякой работе Иоффе был внимателен к мелочам, чего так не хватает многим революционерам. Ленин высоко ценил дипломатическую работу Иоффе. Я теснее, чем кто-либо, был связан с этим человеком в течение долгого ряда лет. Его преданность в дружбе, как и его идейная верность, были несравненны. Жизнь свою Иоффе закончил трагически. Тяжкие наследственные болезни подтачивали его. Не менее тяжко подтачивала его разнузданная травля эпигонов против марксистов. Лишенный возможности борьбы с болезнью, а тем самым и политической борьбы, Иоффе покончил с собой осенью 1927 г. Предсмертное письмо, написанное мне, было украдено с его ночного столика агентами Сталина. Строки, рассчитанные на дружеское внимание, были вырваны из текста, искажены и оболганы Ярославским и другими внутренне деморализованными субъектами. Это не помешает тому, что имя Иоффе навсегда войдет в книгу революции как одно из лучших ее имен.

В самые глухие и беспросветные дни реакции мы с Иоффе уверенно ждали новой революции, и именно в той ее форме, которая развернулась в 1917 г. Сверчков, который был в те годы меньшевиком, а сейчас является сталинцем, пишет в своих воспоминаниях о венской «Правде»: «В этой газете он (Троцкий) по-прежнему настойчиво и упорно проводил мысль о „перманентности“ русской революции, т. е. доказывал, что, раз начавшись, она не может закончиться до тех пор, пока не приведет к ниспровержению капитализма и водворению социалистического строя во всем мире. Над ним смеялись, его обвиняли в романтизме и в семи смертных грехах как большевики, так и меньшевики, но он упорно и твердо проводил свою точку зрения, не смущаясь нападками».

В 1909 г. я следующим образом характеризовал революционное взаимоотношение пролетариата и крестьянства в польском журнале Розы Люксембург: «Локальный кретинизм – историческое проклятие крестьянских движений. О политическую ограниченность мужика, который у себя в деревне громил барина, чтоб овладеть его землей, а напялив солдатскую куртку, расстреливал рабочих, – разбился первый вал российской революции (1905). Все события ее можно рассматривать, как ряд беспощадных предметных уроков, посредством которых история вбивает крестьянину сознание связи между его местными земельными нуждами и центральной проблемой государственной власти».

Ссылаясь на пример Финляндии, где социал-демократия на почве торпарного вопроса завоевала огромное влияние в деревне, я заключал: «Какое же влияние на крестьянство завоюет наша партия в процессе и в результате руководства новым, несравненно более широким движением масс города и деревни! Разумеется, если мы сами не сложим оружия, испугавшись соблазнов политической власти, навстречу которой нас неизбежно понесет новая волна». Как все это похоже на «игнорирование крестьянства» или перепрыгивание «через аграрный вопрос»!

4 декабря 1909 г., когда революция казалась навсегда и безнадежно растоптанной, я писал в «Правде»: «Уже сегодня, сквозь обложившие нас черные тучи реакции, мы прозреваем победоносный отблеск нового Октября».Не только либералы, но и меньшевики издевались тогда над этими словами, которые казались им голым агитационным возгласом, фразой без содержания. Профессор Милюков, которому принадлежит честь изобретения термина «троцкизм», возражал мне: «Идея диктатуры пролетариата – ведь это идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе ее не будет поддерживать». Тем не менее в 1917 г. произошли события, которые должны были сильно потревожить великолепную уверенность либерального профессора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: