Лев Троцкий - Моя жизнь

- Название:Моя жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Троцкий - Моя жизнь краткое содержание

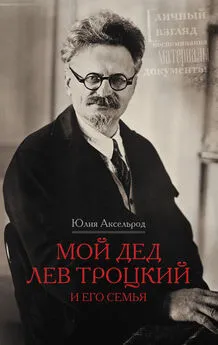

Книга Льва Троцкого «Моя жизнь» – незаурядное литературное произведение, подводящее итог деятельности этого поистине выдающегося человека и политика в стране, которую он покинул в 1929 году. В ней представлен жизненный путь автора – от детства до высылки из СССР.

"По числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков, – пишет Троцкий в предисловии, – можно сказать, что моя жизнь изобиловала приключениями… Между тем я не имею ничего общего с искателями приключений». Если вспомнить при этом, что сам Бернард Шоу называл Троцкого «королем памфлетистов», то станет ясно, что «опыт автобиографии» Троцкого – это яркое, увлекательное, драматичное повествование не только свидетеля, но и прямого «созидателя» истории XX века.

Моя жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Киевская мысль» предложила мне отправиться военным корреспондентом на Балканы. Предложение явилось тем более своевременным, что Августовская конференция уже успела обнаружить себя как выкидыш. Я чувствовал потребность хоть на короткий срок оторваться от русских эмигрантских дел. Немногие месяцы, проведенные мною на Балканском полуострове, были месяцами войны, и они многому научили меня.

Я ехал в сентябре 1912 г. на юго-восток, заранее считая войну не только вероятной, но неизбежной. Но когда я очутился на мостовой Белграда, увидел длинные ряды резервистов, когда своими глазами убедился, что отступления нет, что война будет, что она будет на днях, когда узнал, что несколько хорошо знакомых мне человек стоят уж под ружьем, на границе, и что им первым придется убивать и умирать, – тогда война, с которой я так легко обращался в мыслях и статьях, показалась мне невероятной и невозможной. Точно на призрак, глядел я на полк, идущий на войну, – 18-й пехотный – в защитного цвета форме, в опанках (лаптях), с зелеными ветками на шапочках. Лапти на ногах и веточка на шапке – при полном боевом снаряжении – придавали солдатам вид жертвенной обреченности. И ничто в тот момент не жгло так невыносимо сознание безумием войны, как эта веточка и эти мужицкие лапти. Как далеко отошло нынешнее поколение от привычек и настроений 1912 года! Я хорошо понимал и тогда, что гуманитарно-моралистическая точка зрения на исторический процесс есть самая бесплодная точка зрения. Но дело шло не об объяснении, а о переживании. В душу проникало непосредственное, непередаваемое чувство исторического трагизма: бессилие перед фатумом, жгучая боль за человеческую саранчу.

Война была через два-три дня объявлена. «Вы в России знаете это и верите этому, – писал я, – а я здесь, на месте, не верю. Это сочетание житейски-обычного повседневно-человеческого: кур, цыгарок, босоногих сопливых мальчишек – с невероятно трагическим фактом войны не вмещается в моей голове. Я знаю, что война объявлена, уже началась, но я еще не научился верить в нее». Но пришлось поверить крепко и надолго.

1912 – 13 гг. дали мне близкое знакомство с Сербией, Болгарией, Румынией и – с войной. Это была во многих отношениях важная подготовка не только к 1914, но и к 1917 году. Я открыл в своих статьях борьбу против лжи славянофильства, против шовинизма вообще, против иллюзий войны, против научно организованной системы одурачивания общественного мнения. Редакция «Киевской мысли» нашла в себе достаточно решимости, чтобы напечатать мою статью, рассказывавшую о болгарских зверствах над ранеными и пленными турками и изобличавшую заговор молчания русской печати. Это вызвало бурю возмущения со стороны либеральных газет. 30 января 1913 г. я предъявил Милюкову в печати «внепарламентский запрос» по поводу «славянских» зверств над турками. Припертый к стене, Милюков, присяжный защитник официальной Болгарии, отвечал беспомощным косноязычием. Полемика длилась несколько недель, с неизбежными намеками правительственных газет на то, что под псевдонимом Антид Ото скрывается не только эмигрант, но и австро-венгерский агент.

Месяц, проведенный в Румынии, сблизил меня с Добруджану-Гереа (Gherea) и навсегда закрепил мою дружбу с Раковским, которого я знал с 1903 г.

Русский революционер-семидесятник «мимоходом» остановился в Румынии накануне русско-турецкой войны, случайно задержался там, и уже через несколько лет наш соотечественник, под именем Гереа, завоевал большое влияние сперва на румынскую интеллигенцию, а затем и на передовых рабочих. Литературная критика на социальной основе была главной областью, в которой Гереа формировал сознание передовых групп румынской интеллигенции. От вопросов эстетики и личной морали он вел к научному социализму. Большинство политиков Румынии почти всех партий прошли в молодости беглую школу марксизма под руководством Гереа. Это нисколько не мешало им, впрочем, вести в более зрелом возрасте политику реакционного бандитизма.

X. Г. Раковский – одна из наиболее интернациональных фигур в европейском движении. Болгарин по происхождению, из города Котел, самого сердца Болгарии, но румынский подданный силою балканской карты, французский врач по образованию, русский по связям, симпатиям и литературной работе, Раковский владеет всеми балканскими языками и четырьмя европейскими, активно участвовал в разные периоды во внутренней жизни четырех социалистических партий – болгарской, русской, французской и румынской, чтобы впоследствии стать одним из вождей советской федерации, одним из основателей Коминтерна, председателем Украинского Совета народных комиссаров, дипломатическим представителем Союза в Англии и во Франции и чтобы разделить затем судьбу левой оппозиции. Личные черты Раковского: широкий интернациональный кругозор и глубокое благородство характера сделали его особенно ненавистным для Сталина, воплощающего прямо противоположные черты.

В 1913 г. Раковский был организатором и вождем румынской социалистической партии, которая впоследствии примкнула к Коммунистическому Интернационалу. Партия поднималась вверх. Раковский редактировал ежедневную газету, и он же финансировал ее. На берегу Черного моря, недалеко от Мангалии, у Раковского было небольшое наследственное имение, доход с которого и шел на поддержку румынской социалистической партии и ряда революционных групп и лиц в других странах. Три дня в неделю Раковский проводил в Бухаресте, писал статьи, руководил заседаниями Центрального Комитета, выступал на митингах и на уличных манифестациях. Затем переносился в поезде на побережье Черного моря, доставляя в свое поместье шпагат, гвозди и другие предметы обихода, выезжал в поле, проверял работу нового трактора, бегая за ним по борозде в своем городском сюртуке, а через день снова мчался назад, чтоб не опоздать к митингу или заседанию. Я сопровождал Раковского в его поездке и любовался этой кипучей энергией, неутомимостью, постоянной духовной свежестью и ласковым. вниманием к маленьким людям. На улице в Мангалии в течение пятнадцати минут он переходил с румынского языка на турецкий, с турецкого на болгарский, потом на немецкий и французский – с колонистами, с торговыми агентами и, наконец, на русский – с многочисленными в окрестности русскими скопцами. Он вел разговоры как владелец поместья, как доктор, как болгарин, как румынский подданный и больше всего как социалист. Так он проходил на моих глазах, как живое чудо, по улицам этого захолустного, беспечного и ленивого приморского городка. А в ночь он уже снова мчался в поезде к полю битвы. И он одинаково хорошо и уверенно себя чувствовал в Бухаресте, Софии, Париже, Петербурге или Харькове.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: