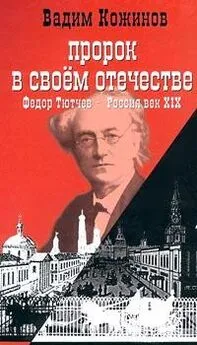

Вадим Кожинов - Пророк в своем отечестве

- Название:Пророк в своем отечестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Кожинов - Пророк в своем отечестве краткое содержание

Книга представляет собой всецело основанный на документах и свидетельствах современников рассказ о судьбе великого поэта и незаурядного дипломата — Федора Ивановича Тютчева. Поскольку литературное творчество Тютчева нераздельно связано с его политической деятельностью, биография нашего выдающегося соотечественника имеет первостепенное и поистине необходимое значение для понимания его поэзии. В раскрытии этой глубокой связи истории России с творчеством Ф. И. Тютчева и состоит одна из главных задач книги.

Пророк в своем отечестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем Тютчев опирался на православную этику, отвергающую ненавистный ему индивидуализм. Поэтому он и говорил, что Россия — прежде всего христианская Держава.

Притом Тютчев утверждал, что только православие является истинным христианством; в католицизме и протестантстве он видел искажение, извращение — и именно индивидуалистическое извращение — христианской этики, хотя и в существенно разных направлениях.

Протестантство Тютчев истолковывал как тот же самый «апофеоз человеческого я », который он считал основной чертой Запада. Протестанты, писал он в 1849 году, решили «апеллировать к суду личной совести, то есть сотворили себя судьями в своем собственном деле», между тем как «человеческое я, предоставленное самому себе, противно христианству по существу». Далее, само возникновение протестантства в XVI веке поэт рассматривал как прямое, закономерное следствие становления католицизма в XI веке:

«Скоро исполняется восемь веков с того дня, как Рим разорвал последнее звено, связывавшее его с православным преданием Вселенской церкви… [70] 16 июля 1054 года произошел разрыв между константинопольским патриархом и римским папой.

Рим, отделившись от единства, счел, что он имеет право в интересе, который он отождествил с интересом самого христианства, устроить это царство Христово как царство мира сего… Рим, конечно, поступил не так, как протестантство: он не упразднил христианского средоточия, которое есть церковь, в пользу человеческого, личного я; но зато он проглотил его в римском я…»

И далее Тютчев говорит о монашеском ордене иезуитов как ярчайшем воплощении католицизма: «Дух личного эгоизма, человеческого я обладает ими не как отдельными единицами, но ими как орденом, потому что они отождествили дело христианское со своим собственным, потому что собственное самоудовлетворение возвели в значение победы Божией, и в стяжание побед Господу Богу внесли всю страсть и неразборчивость личного эгоизма… Между иезуитами и Римом связь истинно органическая, кровная. Орден иезуитов концентрированное, но буквально верное выражение римского католицизма; одним словом, это сам римский католицизм, но на положении действующего и воинствующего».

Если кратко сформулировать суть всего хода мысли Тютчева, следовало бы сказать, что он ставит и решает вопрос об этике, о нравственном смысле самой Истории во всем ее тысячелетнем размахе. Но вместе с тем поэт весь устремлен к современности, к животрепещущей сути сегодняшних событий; а это значит, что он ставит и решает вопрос о нравственном смысле политики , о государственной этике.

В сороковых годах Тютчеву представлялось, что в политике России, в противовес Западу, есть этический стержень. После Крымской войны поэт во многом отказался от этого убеждения. Так, в 1857 году, при первых известиях о грядущей реформе (1861 года), Тютчев писал:

«С моей точки зрения, все будущее задуманной реформы сводится к одному вопросу: стоит ли власть, призванная ее осуществить, — власть, которая вследствие этой реформы сделается как бы верховным посредником между двумя классами, взаимоотношение коих ей надлежит упорядочить, — стоит ли она выше двух классов в нравственном отношении?.. Я говорю не о нравственности ее представителей… Я говорю о самой власти во всей сокровенности ее побуждений… Отвечает ли власть в России всем этим требованиям?.. Только намеренно закрывая глаза на очевидность… можно не замечать того, что власть в России… не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право — не в обиду будь сказано официальной формуле [71] Имеется в виду формула царских манифестов: «Мы, милостию Божией…».

— исходит не от Бога, а от материальной силы самой власти, и что эта сила узаконена в ее глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещенности… Одним словом, власть в России на деле безбожна …»

В том же 1857 году Тютчев писал: «Следовало бы всем, как обществу, так и правительству, постоянно говорить и повторять себе, что судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, а лишь только одна приливающая волна народной жизни [72] Выделено мною. — В. К.

в состоянии поднять его и пустить в ход».

Не следует ли на основе всего этого прийти к выводу, что тютчевские статьи сороковых годов были только порождением его иллюзорных понятий о нравственном смысле русской истории и политики? Казалось бы, дело обстоит именно так. Но только на первый взгляд. Ведь нельзя же не оценить самый тот факт, что русский поэт и мыслитель Тютчев с такой силой и глубиной выразил идею необходимости нравственного смысла в истории, в том числе и в современной политике!

Сами же сила и глубина тютчевской мысли (вспомним хотя бы об его предвидениях) являются залогом того, что перед нами не чисто субъективное устремление, но воплощение национального, народного идеала. Да, конечно, это был исторический и политический идеал , которому подчас жестоко противоречила реальность событий. Тютчев, как мы видели, был убежден, что для осуществления идеала необходима «приливающая волна народной жизни». В 1854 году Тютчев писал, что его мысль об « извращении » сознания «относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, к публике — ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода».

Из этого ясно, что Тютчев понимал выражаемую им идею о необходимом нравственном смысле истории и политики как народную идею России.

Конечно, мы охарактеризовали только самые общие контуры историософско-политических взглядов поэта; для их всестороннего изложения потребовался бы целый трактат. И, конечно, наиболее важно для нас то, что непосредственно связано с поэтическим творчеством Тютчева. Много раз шла речь о погруженности поэта в Историю. Это, казалось бы, не находит прямого подтверждения в тютчевском творчестве; в его поэтическом наследии очень мало собственно исторических деталей. Дело в том, однако, что Тютчев не просто думал об истории; она была в самой его крови, он жил ею.

И историософско-политические статьи Тютчева были не только своего рода продолжением, своеобразной формой его «дипломатической» деятельности, от которой его отлучили; они были и одним из действенных проявлений тютчевского возвращения на родину. Едва ли случайно он начал свою брошюру 1844 года о России и Германии настоятельным утверждением: «Я русский… русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: