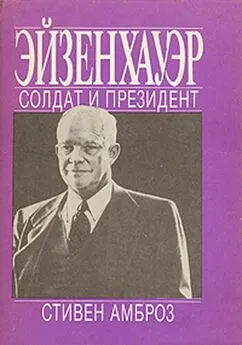

СТИВЕН АМБРОЗ - Эйзенхауэр. Солдат и Президент

- Название:Эйзенхауэр. Солдат и Президент

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

СТИВЕН АМБРОЗ - Эйзенхауэр. Солдат и Президент краткое содержание

Аннотация издательства: Эта книга была признана в США лучшей из всех написанных об Эйзенхауэре. Опираясь на обширные источники, высокий уровень научных знаний. С. Амброз предложил наиболее полное и объективное описание жизни солдата, ставшего президентом. Автор подробно рассказывает о молодых годах Эйзенхауэра, о его почти незаметной на первых порах карьере в армии, о его блестящем руководстве союзными силами в качестве верховного главнокомандующего во время второй мировой войны, о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться этому человеку на пути от генерала и президента Колумбийского университета до Президента США.

Эйзенхауэр. Солдат и Президент - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во внешних делах самой большой неудачей Эйзенхауэра, по его собственному суждению, было то, что ему не удалось достичь мира. Когда он оставил свой пост, напряженность, опасность и затраты, связанные с холодной войной, возросли, как никогда. Конечно, его личной вины в этом не было. Он старался договориться с русскими, выдвинул несколько предложений — "Атом для мира", "Открытое небо" и другие. Но все их Хрущев отверг. Конечно, в какой-то степени способствовал неудачам его глубоко укоренившийся антикоммунизм. Эйзенхауэр отказывался даже в малейшей степени доверять русским. Он продолжал и расширял экономическое, политическое и дипломатическое давление, а также тайные операции против Кремля в течение всего срока пребывания на посту президента. Такая политика годилась для завоевания голосов избирателей и, может быть, даже помогла выиграть некоторые сражения ограниченного масштаба в холодной войне, но она была губительна для дела мира во всем мире.

Вторая его неудача в том, что не было достигнуто договоренности о пределе гонки вооружений (не путать с фактическим разоружением, которое также было его целью). Лучше, чем кто-либо другой из мировых лидеров, Эйзенхауэр говорил о затратах на гонку вооружений, о ее опасностях и о ее сумасшествии. Но он не смог даже замедлить ее, не говоря уж о том, чтобы остановить. В данном случае упущенная возможность обернулась трагедией. Эйзенхауэр не только лучше многих понял тщетность гонки вооружений; по сравнению с другими он находился в наилучшем положении, позволявшем ему покончить с этой гонкой. Его престиж, особенно как военного, был настолько высок, что он мог бы заключить договор с русскими о запрещении атомных испытаний, просто дав заверения от своего имени в полезности такого договора для Соединенных Штатов. Но почти до самого конца пребывания в Овальном кабинете он продолжал считать, что риск расширения гонки вооружений менее опасен, чем риск, связанный с доверием русским.

Когда же, наконец, он был готов сделать попытку установить контроль над гонкой вооружений и дать согласие на заключение договора о полном запрещении ядерных испытаний без проведения инспекции на местах, то произошел инцидент с У-2. Так случилось, что это был именно тот самый полет Пауэрса, который Эйзенхауэр инстинктивно хотел отменить, но на котором настояли специалисты, отвечавшие за технологию проведения операции. В этом случае, так же как и в других, например увеличение производства атомных бомб, числа ядерных испытаний и количества ракет, он пошел на то, чтобы совет технических экспертов возобладал над его здравым смыслом. То, что это могло случиться с Эйзенхауэром, наглядно демонстрирует тиранию технологии в ядерно-ракетный век.

Эйзенхауэр надеялся предпринять наступление на коммунизм в Центральной и Восточной Европе. Но его нереалистичная и неэффективная воинственность, усиленная безответственной поддержкой его партией восстаний и освободительных движений в полицейском государстве, привела к трагедии 1956 года в Венгрии, которая всегда будет пятном на его биографии. При его Администрации "отбрасывание назад" не начиналось, поскольку лозунгом стали слова: "Позиции менять не надо". Но свободный мир оказался даже не в состоянии остаться на своей прежней позиции, когда Эйзенхауэр согласился на перемирие в Корее, по которому коммунисты получали контроль над северной частью Кореи; то же самое произошло и во Вьетнаме, и к этому следует добавить установление режима Кастро на Кубе.

Эти неудачи, взятые вместе, на первый взгляд являются убедительным основанием для обвинения. По мнению тех, кто критиковал политику Эйзенхауэра, эти провалы проистекали из самого большого его недостатка — неспособности осуществлять руководство. В отличие от Франклина Рузвельта и Трумэна Эйзенхауэр совсем не казался лидером, а лишь председателем правления, номинальным главой, президентом партии вигов, и это в то время, когда требовались решительные действия и решительная исполнительная власть.

Главная, наиболее острая и реалистичная критика президентства Эйзенхауэра обращена не на то, что он сделал, а на то, что он не сделал. Два срока его президентства — это время отложенных масштабных действий. Совершенно очевидно, что это верно в отношении расовых проблем и процесса десегрегации в жизни Америки. Это также верно в отношении проблем больших городов: рост трущоб, загрязнение окружающей среды, сужение налоговой базы *, достойные условия получения образования для всех, забота о престарелых, инвалидах и безработных. Гудпейстер предупреждал Президента: если и дальше откладывать решение проблем, то, когда наконец подойдет время браться за них, они станут неуправляемыми. Репутация Айка была бы сегодня намного выше, если бы он прислушался к этому предупреждению, и жизнь американцев была бы другой. Одной из причин тех крайностей, которые сопровождали программу Линдона Джонсона "Великое общество" в середине 60-х годов, как раз и был колоссальный масштаб тех проблем, которые Джонсон пытался решить. Возможно, эти проблемы не приобрели бы такого размаха, если бы Айк в свое время не отвернулся от них.

[* В связи с массовым переездом богатых американцев в пригороды.]

Айк любил говорить о себе как о консерваторе в финансовых делах и как о либерале — в человеческих. На самом же деле его политику можно лучше всего понять, если взглянуть на дату его рождения — он был последним американским президентом, рожденным в девятнадцатом веке. Сердцем он всегда был консерватором девятнадцатого века, который испытывал глубокое подозрение к властям, и к центральному правительству в особенности. Он считал, что сведение бюджета с дефицитом, за исключением военного времени, является аморальным, почти греховным поступком. Точно так же он относился и к правительственным программам, целью которых было оказание помощи людям в решении их экономических, медицинских и социальных проблем.

Во многих вопросах он никогда не поднялся выше тех представлений, которые дало ему воспитание в Абилине в начале века.

Во внешних делах эра Эйзенхауэра была также периодом больших отложенных решений. Наиболее ярко это видно на примере Южной и Центральной Америки (нельзя сказать, что и его преемники действовали намного лучше), и в особенности на примере Кубы — он и не воспринимал Кастро, и не старался избавиться от него. Он отложил в сторону проблемы постколониальной Африки. На Среднем Востоке его действия в основном носили негативный характер. Он сказал "нет" англичанам, французам и израильтянам и в то же время не сказал "да" Египту и арабам. Пожалуй, самая большая его неудача во внешней политике связана с Юго-Восточной Азией, где он тоже придерживался политики откладывания решений. Его тактика проведения среднего курса привела к тому, что Северный Вьетнам оказался под контролем коммунистов, а Южный Вьетнам был недостаточно силен, чтобы полагаться только на самого себя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Маркуша - Я — солдат, и ты — солдат [Из писем младшего сержанта А. Г. Пескова брату Тиме Пескову]](/books/1099027/anatolij-markusha-ya-soldat-i-ty-soldat-iz-pis.webp)