Борис Флоря - Иван Грозный

- Название:Иван Грозный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02340-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Флоря - Иван Грозный краткое содержание

Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.

О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.

Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Царь решил вызвать к себе инока Варлаама, но дело задержалось из-за того, что зимой 1573 года царь отправился в поход в шведскую Ливонию. По-видимому, лишь весной он отдал соответствующее распоряжение, и один из монастырских старцев доставил Варлаама Собакина к царю. Царь был уязвлен тем, что братия не отнеслась с вниманием к человеку, которого он сам прислал в монастырь, но монастырской братии помогло то, что к этому времени уже были казнены обвиненные в «чародействе» племянники Собакина. Да и сам старец Варлаам в разговоре с царем показал себя как человек, далекий от монастырских обычаев, мирянин в рясе, подобно Шереметеву. «Бесов сын» Собакин утратил расположение царя, но непорядки в обители были налицо, и царь «своим словом» приказал, чтобы впредь Шереметев питался в трапезе вместе с братией. Ободренная опалой Собакина братия стала ходатайствовать за Шереметева, ссылаясь на его болезнь. Новое неповиновение вызвало гнев царя, и он взялся за перо.

В своем послании братии Кирилло-Белозерского монастыря, как и в ряде других, вышедших из-под его пера текстов, царь выступает в разных обличьях. В пространной вступительной части послания, как и в начальных разделах написанного незадолго до этого завещания, царь предстает смиренным грешником, носителем самых разных пороков, который поэтому вряд ли может кого-либо учить и наставлять. «А мне, псу смердящему, кому учити и чему наказати, и чем просветити. Сам повсегда в пиянстве, в блуде, в прелюбодействе, во скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе». Ему самому подобает «просвешатися» от тех, кто является «светом» для «мирских людей»: «свет инокам — ангели, свет же миряном — иноки».

По контрасту с такой преамбулой тем более сильное воздействие на читателя оказывают последующие разделы послания, в которых царь выступает в роли сурового наставника. Цитируя церковные установления, приводя многочисленные истории из жизни святых подвижников христианского Востока и самой Руси, дополняя их собственными наблюдениями над жизнью русских обителей, он назидает братию, как следует строго блюсти предание — «устав» чудотворца Кирилла, ибо самые малые послабления могут привести к упадку иноческой жизни. Главная опасность грозит устоям монашеской жизни на Руси от «любострастных» — то есть бояр, которые «свои любострастные уставы и ввели» и тем привели к упадку уже многие и даже знаменитые обители («ныне бояре по всем монастырем то испразнили своим любострастием»). Теперь же старец Иона Шереметев «тщится погубити последнее светило, равно с солнцем сияющее и душам совершенное пристанище спасения, в Кирилловом монастыре, в самой пустыни, постническое житие искоренити». Как видим, отмена опричнины не изменила отношения царя к боярам. Иван IV по-прежнему видел в них источник всякого зла.

Царь решительно настаивал на том, что в идеальном сообществе монахов не должно быть никаких различий, вызванных их прежним положением в «миру». Обитель не сможет верно следовать «преданию», «только пострижением вражды мирские не разрушите». «Ино то ли путь к спасению, что в черньцех боярин бояръства не състрижет, а холоп холопъства не избудет?» «Ведь коли ровно, ино то и братьство, а коли не ровно, которому братству быти, ино то иноческаго жития нет!»

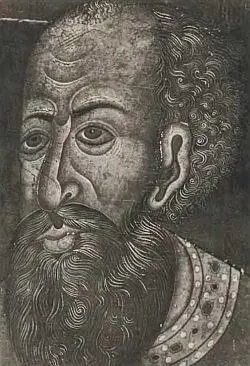

Иван Грозный. Надгробный образ (копенгагенский портрет).

Русские всадники в 40-е гг. XVI в. Гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии».

Шлем Ивана Грозного.

Развалины орденского замка в Вильянди (Феллине). Конец XIII в.

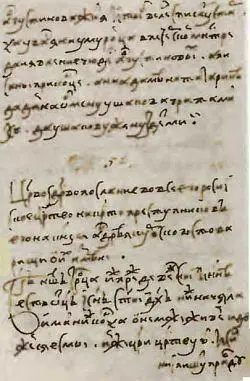

Первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому. Список XVII в.

Замок в Нарве (крепость Германа). Вторая половина XIVв.

Дьяк. Гравюра XVI в.

Изображение опричника на поддоне подсвечника XVII в. из Александровой слободы.

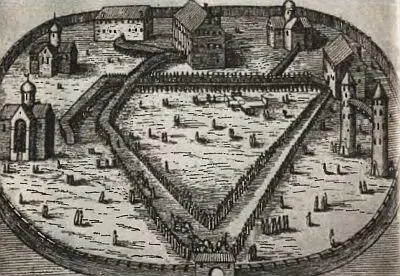

Александрова слобода. Гравюра XVI в.

Предполагаемое изображение княгини Евфросинии Старицкой. Фрагмент плащаницы «Положение во гроб». Вклад Старицких в Кирилло-Белозерский монастырь. 1565 г.

Казни Ивана Грозного. Гравюра из немецкой книги «Разговоры в царстве мертвых». 1725 г.

Митрополит Филипп Колычев. Миниатюра XVII в.

Автограф митрополита Филиппа на приговоре Освященного собора об избрании его митрополитом и о его невмешательстве в дела опричнины 20 июля 1566 г.

Иван Грозный. Западно-европейская гравюра на дереве. XVI в.

Король Сигизмунд-Август Гравюра 1554 г.

Стефан Баторий, воевода Семиградский. С гравюры 1576 г.

Елизавета I, королева Англии Около 1588 г.

Послание Ивана Грозного Елизавете Английской. 1570 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: