Георгий Мелихов - Белый Харбин: Середина 20-х

- Название:Белый Харбин: Середина 20-х

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русский путь

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-85887-165-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Мелихов - Белый Харбин: Середина 20-х краткое содержание

Воспоминания русского историка-китаеведа, более полувека прожившего в Китае, продолжают его широко известную в России и за границей книгу «Маньчжурия далекая и близкая» (М., 1991, 1994).

Увлекательное повествование, построенное на строгой документальной основе, представляет читателю не только харбинскую жизнь, но и нелегкое существование российских эмигрантов на Линии КВЖД, в Трехречье, в городах Хайлар, Маньчжурия, Пограничная и др. в драматичный период первых послереволюционных лет.

Мелихов Георгий Васильевич

Родился в 1930 г. в Харбине, Китай. После войны с родителями переехал в СССР. Окончил исторический факультет МГУ. С 1979 г. — ведущий научный сотрудник ИИ АН СССР (Института российской истории РАН). Доктор исторических наук. Автор книг: Маньчжурия далекая и близкая. М., 1991 (2-е изд., М., 1994); Российская эмиграция в Китае (1917–1924), М., 1997.

Белый Харбин: Середина 20-х - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во время Мировой войны, в связи с ростом маньчжурского экспорта, судоходство на Сунгари получает значительное развитие.

С возникновением в 1917 г. революции амурские пароходовладельцы уводят часть своих судов с Амура на Сунгари в Харбин, где происходит переход пароходов от одних владельцев к другим, а также образование новых пароходных компаний. Часть русских судов переходит в руки китайцев.

Из крупнейших русских пароходных фирм, работавших на Сунгари, отметим: "Амурское общество пароходства и торговли", "Товарищество амурского пароходства", "Т/Д наследники Х. П. Тетюкова", "Т/Д Алексеев с Сыновьями", "Т/Д В. М. Лукин Сыновья", "С. Х. Соскин и K°", "Товарищество Бр. Буяновых", "И. А. Опарин", "Товарищество И. И. Маркс и K°" и другие. Нельзя не отметить крупной роли в развитии русского пароходства по Сунгари русского подданного Тифонтай".

Семену Соскину принадлежали пароходы: "Дежнев", "Посьет", "Амурчик", "Удалой"; баржи: "Аляска", "Чибис", "Боярыня", "Медведь", "Подруга", "Кострома", "Тигр", "Лев", "Вятка", "Фемида", "Бегемот", "Сокол"… По-моему, есть какое-то особое очарование в этих старых названиях судов русского сунгарийского флота былых времен.

Отвлекаясь от цитируемого мною источника, отмечу также, что на судах этих компаний работали исключительно русские — крупные мастера своего дела: речники-капитаны, штурманы и матросы, часто целые династии речников, например, Ивановы, о которых мне рассказал в Москве представитель этого рода, Владимир Ильич Иванов, Штеки (биографию Алексея Георгиевича Штека см. в кн.: Харбинцы в Москве: Биографические очерки в двух выпусках. Выпуск второй. М., 1997, с. 59–61), сослуживец и друг семьи Ивановых — Максим Поликарпович Багаев, а также Опарины, Придачины, Калугины, Буяновы, Белоножкины, Мармонтовы. Сын Кирилла Семеновича, воспоминания которого цитировались выше, Николай Мармонтов, продолжил профессию отца, проплавав после возвращения на Родину всю жизнь штурманом и капитаном по Оби, Иртышу и другим сибирским рекам.

Дед В. И. Иванова — Наум Поликарпович, капитан Амурского речного флота, имел два собственных парохода: "Орел" и "Мысль". В его семье было 12 детей: две дочери и десять сыновей, из которых восемь тоже стали капитанами. Восьмой сын — Илья Наумович (родился 17 января 1899 г. в Благовещенске) пришел в Харбин в 1918 г. на своих пароходах. Как речник с отличной репутацией, он служил капитаном — сначала на буксирах, потом на пассажирских пароходах.

Женился на Клавдии Андреевне Анщенко — дочери служащего ХОУ Андрея Андреевича Анщенко.

Продолжал работу и после своего возвращения в Советский Союз и вплоть до выхода на пенсию. Проплавал с 1918 г. вплоть до 1964 г., т. е. в общей сложности 46 лет. Скончался в Москве в апреле 1976 г.

Сын его — В. И. Иванов не стал капитаном, но преуспел в изучении генетики — доктор медицинских наук, академик Российской Академии медицинских наук.

Жили эти потомственные речники как в самом Харбине, так и, по большей части, тут же — на берегу любимой реки-кормилицы Сунгари — в т. н. Затоне (о котором ниже), где имели свои дома и хозяйства, например, однофамилец вышеназванных Ивановых — Алексей Афанасьевич Иванов — обер-машинист на пароходе, проживший в Частном Затоне четверть века, отец Евгении Алексеевны Кашич (Ивановой) (Харбин, 1993, № 3(14)).

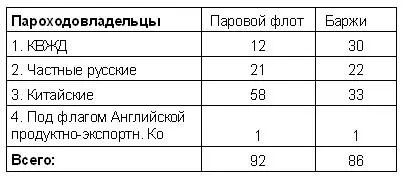

По данным В. Ж., состав Сунгарийской паровой флотилии к 1923 г. был следующий:

Общая грузоподъемность составляла 45,9 тыс. тонн. "Водный путь Сунгари, — писал П. С. Тишенко, — имел большое значение и для экспорта в русское Приамурье зерна, муки, мяса и т. п. Харбинский берег реки во время навигации — это: вдоль берега от Китайской улицы до самого моста, в три ряда тянулись всевозможные пароходы и баржи, прибывавшие с низовьев реки и с Амура".

Свыше 30 тыс. тонн грузоподъемности сунгарийского флота приходилось на суда русских пароходовладельцев, в числе которых основное место занимала флотилия КВЖД.

Русское судоходство на Сунгари возникло благодаря инициативе и настойчивости россиян, на его развитие было положено немало труда; оно пробудило к жизни пустынные берега Сунгари, — справедливо заключает свою статью В. Ж.

Интересные дополнительные данные по рассматриваемому вопросу приводит в статье "Речное судоходство" в уникальном Десятом номере "Политехника" (с. 227–229) В. Г. С., за инициалами которого можно легко узнать уважаемого востоковеда В. Г. Савчика.

Что же стало происходить потом?

В навигацию 1923 г. советские власти запретили китайским судам плавать по Амуру. Как сообщалось, где-то в середине лета они сняли запрещение… "Заключение особого водного соглашения по этому вопросу, вероятно, последует в ближайшее время", — оптимистически надеялся остроумовский "Экономический вестник Маньчжурии"… Но 24 января 1924 г. последовал приказ Мукдена, запрещающий отныне плавание по Сунгари судам КВЖД и прочих пароходств под русским флагом. Теперь судоходством на Сунгари могли заниматься только подданные Китая. К этому времени КВЖД располагала пароходами и баржами, общей грузоподъемностью около 1,2 млн. пудов, а пароходство "Соскин С. Х. и K°" — 400 тыс. пудов; прочим русским владельцам принадлежали суда с общей грузоподъемностью около 200 тыс. пудов. Русские фирмы вынуждены были одна за другой ликвидироваться, продавая свои суда китайцам.

Всю навигацию 1924, а также и 1925 гг., когда дорога перешла уже в совместное советско-китайское управление, флотилия КВЖД простояла на приколе. Все усилия советской стороны пересмотреть вопрос в какую-то лучшую для дороги сторону не дали результатов. А в 1926 г. китайские власти объявили о передаче всех судов дороги китайскому государственному "Северо-Восточному пароходству", т. е. их фактической конфискации, и осуществили эту меру явочным порядком, невзирая на громкие протесты советской стороны.

Работать на Сунгари стали примерно полтора десятка китайских пароходств, из которых первое место по общей грузоподъемности (до 1 млн. пудов) (перевезло на своих судах в навигацию 1924 года 5 млн. пудов грузов — половину всего груза, пришедшегося на долю парового флота) принадлежало крупнейшему Пароходному товариществу "У тун". Его пароходы носили китайские названия, — но это были бывшие русские "Нерчуган", "И. Опарин", "Варяг", "Зея", "Димитрий", "Промышленник", "Негидалец", "Аврора", "Смелый", "Сибиряк" и многие другие. Как правило, они сохраняли русских капитанов и технический персонал, а также и большинство прежней команды.

Большую проблему для пароходных команд — как русских, так и китайских, — подлинное бедствие для навигации представляло собой в то время чрезвычайно развитое по берегам Сунгари хунхузничество. Нападения хунхузов на пароходы насчитывали десятки, если не сотни случаев. Вот один из них, окончившийся еще сравнительно благополучно, если так можно выразиться применительно к происшедшему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: