Марианна Цой - Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания

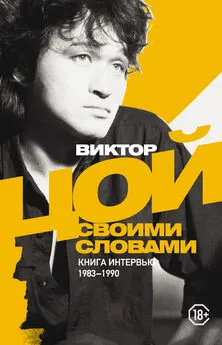

- Название:Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый Геликон

- Год:1991

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85-395-018-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Цой - Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания краткое содержание

В сборник о поэте и музыканте Викторе Цое вошли его стихи, воспоминания о нем родных и друзей, многочисленные публикации о Цое и группе КИНО в прессе, документы, автографы, фотографии.

Книга богато иллюстрирована.

Рассчитана на массового читателя.

Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но Виктор Цой неожиданно для всех предвосхищает в своем творчестве то, что уже все привычнее называют «искусством перестройки». Этот первый резкий поворот вызвал вначале удивление, а потом духовное принятие новой позиции. (Хотя вполне возможно, что это вовсе не принятие новой позиции, а расширение плацдарма). Если ранее энергия в песнях «работала на оборону», то теперь она становится энергией атаки.

Перемен требуют наши сердца!

Перемен требуют наши глаза!

В нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен —

Перемен! Мы ждем перемен!

Несомненно, огромную силу и обаяние представляет очень цельная, трагичная и незаштампованная лирика Виктора Цоя. Обычные предметы, реалии окружающего мира неожиданно предстают перед нами, как в сказках Г. Х. Андерсена, в новом качестве, оживленные и наполненные внутренним светом.

Альбом 1986 года «Ночь» показателен в этом отношении. Индивидуальность слушателя независимо даже от его воли сливается с индивидуальностью лирического героя песен. Очень реальные вещи, понятия, ситуации в этом альбоме сосуществуют с немногочисленными символами ночь, дождь, ветви деревьев, — которые опять же «скрывают» в себе четкую реальность.

При всем этом даже в самой печальной песне присутствует ирония, и что более удивительно — самоирония (это, пожалуй, наиболее отличительные черты В. Цоя). Цой своим низким, глубоким голосом вкладывает в песню все нужные и характерные только для него интонации. Наверное потому, исполняя песни Цоя, как и песни Высоцкого, нужно петь, подражая голосу автора, в противном случае пропадает цельность образа. Часто настроения песни от личностного восприятия переходят к чему-то более глобальному, и чувствуешь, что устами Цоя поет целое поколение.

Только капля за каплей из крана вода.

Только капля за каплей из времени дни,

Ты пойдешь рубить лес, а увидишь лишь пни…

Наше сердце работает как новый мотор!

Мы в четырнадцать лет знаем все, что нам надо знать,

И мы будем делать все, что мы захотим,

Пока вы не угробили весь этот мир…

Конечно, в отрыве от музыки слова покажутся кому-то слишком простыми. Но это не стихи, а именно тексты песен, и их, подобно текстам Гребенщикова, Кинчева, Шевчука, невозможно анализировать вне музыки.

Андрей Тарковский писал: «Искусство несет в себе тоску по идеалу. Оно должно поселять в человеке надежду и веру. Даже если мир о котором рассказывает художник, не оставляет места для упований. Нет, даже еще более определенно: чем прочнее мир, который возникает на экране, тем яснее должен ощущаться положенный в основу творческий идеал, тем отчетливее должна приоткрываться перед зрителем возможность выхода на новую духовную высоту».

Эти слова великого режиссера безусловно соотносимы и с творчеством Виктора Цоя.

Знаменательным событием культурной жизни стал уже получивший широкое распространение альбом 1988 года «Группа крови». Это новый, второй поворот в творчестве Виктора Цоя, снова он не укладывается в привычные рамки.

Смерть стоит того, чтобы жить.

А любовь стоит того, чтобы ждать…

Многие уже видели музыкантов «Кино». Виктора Цоя, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова, Сергея Бугаева — «Африку», «Густава» Гурьянова в нашумевшем фильме С. Соловьева «Асса», их же можно будет увидеть в документальных фильмах «Рок» и «Город» — сценарий которого написан «митьками о митьках», и в художественном фильме «Игла», где Виктор Цой выступает не только в качестве автора музыки и песен, но и исполнителя главной роли.

У восточных народов есть понятие «до»: любое явление, занятие — это «до» — путь, дорога без конца.

Мне кажется, путь осмысления действительности, философия, присущая Виктору Цою и его друзьям, — это тоже дорога без конца.

В одной из популярнейших песен «Кино» «Перемены» многие в ее осмыслении делают упор именно на ключевые слова: «Перемен! Мы ждем перемен!». На самом деле основное содержание, может быть, всей философии Цоя в «Кино», содержится в двух «незаметных» строчках. Они, по-моему, являются основными звеньями той цепи, соединяющей сердца тех, для кого концепция «киношников» является своей жизненной концепцией:

И больше нет ничего.

Все находится в нас…

«Молодежь Эстонии» (Таллинн), 6 января 1989 г.

Сергей Шолохов

Игла в стогу сена

Теплоход «Федор Шаляпин» едва отошел от причала одесского порта, и кинематографическая элита, предвкушая веселую прогулку, расположилась в шезлонгах на верхней палубе, когда я увидел Виктора Цоя впервые без свиты восторженных поклонников. В кругу известнейших кинорежиссеров, писателей, актеров он не показался мне посторонним. Напротив, он был необходим здесь так же, как Илья Глазунов, то есть прекрасно дополнял пеструю картину одесского кинофестиваля «Золотой Дюк», в которую парадоксально и органично вписались представители различных поколений и сторонники разных взглядов. Иногда даже создавалось ощущение, что Станислав Говорухин сформировал свой фестиваль (а на корабле это ощущение усилилось), как Ной свой ковчег — каждой твари земной по паре. Так что если бы все погибло от потопа, а остался бы в Черном море только «Федор Шаляпин», то уцелели бы и передались будущим векам все наши ключевые сюжеты. Алла Гербер и Илья Глазунов рассказали бы потомкам о великорусском споре западников и славянофилов, Юрий Кара поведал бы, что нужно от искусства простому народу, а Рашид Нугманов — что нужно от него молодежи, отмеченной романтической печатью рока.

Ситуация неожиданная, не правда ли? Подобно тому, как идеологи «параллельного кино» сегодня отрицают официальный кинематограф как мертворожденный, лидеры «красной волны» в рок-культуре некогда сливались со своими фанами в бурном экстазе протеста против господствующей иерархии ценностей советского истэблишмента. Официальное признание означало измену: ведь некоммерческий русский рок весь пронизан пафосом протеста, и если общество приемлет этот протест, значит, что-то нечисто. Не знаю, пройдет ли «параллельное кино» испытание признанием (а особенно равнодушным признанием, вероятность которого усиливается всевозрастающим потоком самых разных видеоизображений на домашних экранах), но для «звезд» нашего рока оно оказалось вполне показательным. Пожалуй, только Виктор Цой, не изменив себе, обнаружил способность обрести новое качество (о Курехине не говорю, потому что рок имеет к нему такое же отношение, как часть к целому). Кино не «параллельное», а вполне официальное — помогло Цою в этом качестве утвердиться. В свою очередь, идеалистическая прививка мироощущения рока «новой волны» к здоровому дичку советского кинематографа не могла не сказаться на его эстетике. «Игла» Рашида Нугманова в этом смысле интересна с обеих точек зрения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: