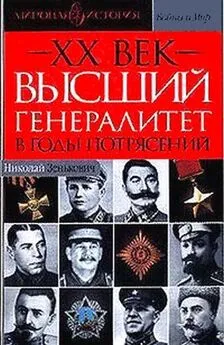

Николай Зенькович - Высший генералитет в годы потрясений Мировая история

- Название:Высший генералитет в годы потрясений Мировая история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА-Пресс

- Год:2005

- ISBN:5-224-04950-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Зенькович - Высший генералитет в годы потрясений Мировая история краткое содержание

Николай Зенькович, автор более 20 книг захватывающих исторических расследований, изданных в серии «Досье», создал уникальное произведение — драматическую хронику «ХХ век. Высший генералитет в годы потрясений».

Расколов в начале века русскую армию на две — Белую и Красную, генералы в итоге погубили русскую государственность и самих себя. В конце века армия, на этот раз Советская, снова раскололась, и снова печальным результатом стала потеря государства. В обоих случаях любимым оружием генералитета были доносы и предательство, лжесвидетельства и клевета.

Высший генералитет в годы потрясений Мировая история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Думаете, Тимошенко по глупости отдал тот злополучный приказ? Отнюдь нет. Распоряжение наркома обороны о жесткой экономии горючего было вызвано критическим положением, которое сложилось в стране из-за острого дефицита горючего для танков и другой автотехники. Основной экспортер стратегических материалов — Америка — ввела торговое эмбарго против Советского Союза. Так отреагировали в конце 1939 года за океаном на войну СССР против маленькой Финляндии. Отечественная промышленность в ту пору не могла производить горючее в достаточных количествах.

Американское эмбарго сохранялось вплоть до нападения Германии на Советский Союз. Потому-то и не были подготовлены в предвоенные годы должным образом не только танкисты, но и летчики. Так, за первые три месяца 1941 года налет часов на одного человека в авиации Западного особого военного округа составлял девять, а Киевского — всего четыре часа. В начале войны боевые машины из-за неправильной эксплуатации быстро выходили из строя. А исправные танки и самолеты нередко приходилось бросать из-за отсутствия горючего.

Нет, далеко не абсурдным выглядело предложение старого вояки Кулика о развитии артиллерии на конной тяге!

На мой взгляд, наиболее глубоко, а главное, диалектично, подошел к рассмотрению этого вопроса военный писатель Иван Стаднюк. Первые механизированные корпуса в Красной Армии, указывает он, были сформированы еще в 1932 году — намного раньше, чем в других армиях. Однако через два года этот процесс приостановился. Количество танковых объединений удвоилось, но не все командиры были уверены, что найдена лучшая структура организации бронетанковых войск. Аналогичные сомнения высказывали представители других видов и родов войск, где тоже происходили структурные изменения в связи с реорганизацией, затеянной танкистами. Перестройку приостановили и здесь. Проблему решили рассмотреть комплексно, для чего Главный военный совет в 1939 году учредил весьма авторитетную комиссию, которой поручил заняться улучшением организационных форм разных видов Советских Вооруженных сил с учетом характера будущей войны.

Конечно же, наиболее обстоятельно комиссия стала изучать вопрос использования танковых войск. Автобронетанковое управление Красной Армии тогда возглавлял молодой комкор Павлов, только что вернувшийся из Испании. Основываясь на опыте тамошних боев, в которых он принимал участие, Павлов вдруг стал доказывать, что корпусная организация танковых войск слишком громоздка, и, поддержанный председателем комиссии маршалом Куликом, тоже воевавшим в Испании, предложил расформировать танковые корпуса.

«Неиспанцы» Шапошников, Тимошенко, Щаденко и другие члены комиссии воспротивились этому предложению. Шапошников приводил не менее убедительные аргументы: боевые действия в Испании не могут быть мерилом целесообразности применения крупных танковых соединений вообще, поскольку сражения там развертывались либо в гористой местности, либо на городских улицах.

«Испанец» Павлов особенно и не настаивал на своем предложении. Но, когда спустя некоторое время были отмечены недочеты в действиях двух танковых корпусов на территории западных областей Белоруссии и Украины, соображения Павлова о расформировании танковых корпусов всплыли вновь, уже непосредственно на Главном военном совете, и 21 ноября 1939 года было принято решение вместо корпусов создавать отдельные моторизованные дивизии.

Когда дело было сделано, и дискуссии улеглись, «неиспанцы» встревоженно призвали пристальнее вглядеться сквозь теоретическую призму стратегии в конкретную практику ведения немецкими войсками боевых действий в Западной Европе. «Испанцы» изумились, узнав, что германский вермахт решал задачи развития успеха в оперативной глубине главным образом усилиями соединений и объединений бронетанковых и механизированных войск. Павлов сразу почувствовал свою вину, хотя тогда его никто не корил, ибо, в конечном счете, решение о судьбе танковых корпусов принимал не он лично.

В начале июня 1940 года наркомат обороны, обобщив опыт боевых действий на Западе, доложил Сталину единодушное мнение: надо без промедления вновь приступать к формированию в Красной Армии механизированных корпусов. Сталин, упрекнув военных руководителей в скоропалительности прежних выводов, дал соответствующие распоряжения, а нарком обороны Тимошенко тут же утвердил план формирования девяти, а в начале 1941 года — еще двадцати механизированных корпусов. На декабрьском совещании 1940 года у Сталина генерал Павлов с легким сердцем говорил с трибуны:

«… Наши взгляды в отношении применения танков оказались наиболее правильными, и нашли свое подтверждение в действиях немецких танковых соединений в Польше и на Западе. Немцы ничего не выдумали, они взяли все, что у нас было».

С легким сердцем — потому что прошлая ошибка исправлена. Не будь войны, никто бы о том эпизоде и не вспомнил: мало ли какие структурные преобразования происходят или не происходят в войсках. Армия — в постоянных поисках, переменах. Но война случилась, и судьба обошлась с Павловым не столь милостиво. И с другим «испанцем» Куликом тоже. Правда, маршалу досталось на орехи уже тогда — его отстранили от курирования всем вооружением, оставив лишь Главное артиллерийское управление. Управление химической защиты и Артиллерийскую академию. Но должность замнаркома сохранили — с приставкой «по артиллерии».

Жуков дает негативную характеристику Кулику и в этой области. «Маршал Г. И. Кулик, — пишет он, — являясь главным докладчиком Сталину по вопросам артиллерии, не всегда правильно ориентировал его в эффективности того или иного образца артиллерийско-минометного вооружения.

К началу войны он, вместе с Главным артиллерийским управлением, не оценил такое мощное реактивное оружие, как БМ-13 (катюши), которое первыми же залпами в июле 1941 года обратило в бегство вражеские части. Комитет обороны только в июне принял постановление о его срочном серийном производстве».

В беллетристике фразы похлеще. Насмешливые, обидные, они рисуют облик человека, возглавлявшего артиллерию Красной Армии, знавшего только, как вести огонь из полевых орудий — трехдюймовок и шестидюймовок — периода Гражданской войны. Для него тут все ясно и понятно. А разоблаченный враг Тухачевский, иронизируют иные авторы, насаждал в нашей армии чуждые нравы, развивал артиллерию противотанковую. Какие-то «пукалки»: ни грохота, ни воронки, ни стрельбы на дальние расстояния. Ослабить хотел нас Тухачевский. Такова была логика малограмотного Кулика. А поскольку этот свежеиспеченный маршал «заворачивал» у нас всей артиллерией, он и «наворотил» столько, что едва разобрались потом. В частности, почти полностью прекратил выпуск противотанковых орудий, заменив их привычными полевыми орудиями. Расформировал многие противотанковые артиллерийские части. «Исправил», в общем, вред, нанесенный Тухачевским.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Зенькович - ЦК закрыт, все ушли... [Очень личная книга]](/books/525639/nikolaj-zenkovich-ck-zakryt-vse-ushli-ochen-li.webp)