Олег Лекманов - Осип Мандельштам: Жизнь поэта

- Название:Осип Мандельштам: Жизнь поэта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03202-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Осип Мандельштам: Жизнь поэта краткое содержание

Жизнь Осипа Мандельштама (1891–1938), значительнейшего поэта XX столетия, яркая, короткая и трагическая, продолжает волновать каждое новое поколение читателей и почитателей его таланта. Акмеист в предреволюционное время, он состоял в чрезвычайно сложных отношениях со своим веком. Слава его выплеснулась далеко за пределы России и той эпохи. Итальянский режиссер Пьер Пазолини писал в 1972–м: «Мандельштам… легконогий, умный, острый на язык… жизнерадостный, чувственный, всегда влюбленный, открытый, ясновидящий и счастливый даже в сумерках своего нервного заболевания и политического кошмара… причудливый и утонченный… – принадлежит к числу самых счастливых поэтических прозрений XX века». В жизнеописании поэта Олег Лекманов привлекает широкий исторический и творческий контекст, новые архивные и недавно открытые документы, не минуя и посмертной судьбы Осипа Мандельштама.

Осип Мандельштам: Жизнь поэта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Взаимопонимание между критиком и поэтом становилось все менее достижимым еще и потому, что Мандельштам, как и Горнфельд, свою позицию излагал не вполне откровенно. Судя по всему, он отнюдь не считал Шарля де Костера «большим и своеобразным писателем». Но куда сильнее сковывало неудачливого обработчика «Легенды о Тиле Уленшпигеле» то обстоятельство, что перевод и редактура чужих переводов продолжали оставаться для него основным средством заработка. Пренебрежительно отозваться о ремесле переводчика означало для Мандельштама поставить себя перед потенциальными заказчиками в крайне двусмысленное и неловкое положение.

Поэтому Мандельштамовское письмо в «Вечернюю Москву» полно плохо увязываемых друг с другом противоречий. Так, в одном месте Мандельштам откровенно признается, что главный закон переводческой гильдии почти ничего для него не значит, в сравнении с необходимостью держать солидарность между писателями «своего круга»: «…неважно, плохо или хорошо исправил я старые переводы или создал новый текст по их канве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя, приехавшего к нему за 2000 верст для объяснений» (IV: ЮЗ). [457] Горнфельд пренебрежительно не отозвался бы о качестве перевода ни при каких обстоятельствах.

А в другом месте своего письма Мандельштам выступает как раз в роли опытного переводчика—ремесленника, стремясь отвоевать ту литературную площадку, которую занял его оппонент: «…позволю себе заговорить с Горнфельдом на несколько непривычном для него производственном языке – мой переводческий стаж – свыше 30 томов за 10 лет – дает мне на это право…» (IV:102).

Переходя к важному и до сих пор всерьез не обсуждавшемуся вопросу о тактике и стратегии Осипа Мандельштама как редактора горнфельдовских страниц «Тиля Уленшпигеля», сразу же признаем, что сравнения перевода с французским оригиналом Мандельштам действительно не сделал. [458] Сверка перевода Горнфельда с редактурой Мандельштама осуществлена нами вместе с М. А. Котовой, которой приносим дружескую сердечную благодарность, как и за ее помощь в поиске архивных источников.

В письме в «Вечернюю Москву» свою и издательства спешку он оправдывал тем, что «педантическая сверка с подлинником отступает здесь на задний план перед несравненно более важной культурной задачей – чтобы каждая фраза звучала по—русски и в согласии с духом подлинника» (IV: 102). Дело было, впрочем, не только в спешке. Принцип – «чтобы каждая фраза звучала по—русски и в согласии с духом», но отнюдь не с буквой подлинника исповедовался Мандельштамом – автором таких «культурологических» стихотворений—пересказов чужих текстов, как «Я не слыхал рассказов Оссиа—на…», «Аббат», «Я не увижу знаменитой „Федры“…» и многих других, «…в этих двух строках больше „эллинства“, чем во всей „античной“ поэзии многоученого Вячеслава Иванова». Так оценивал финал Мандельштамовского стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла…» К. В. Мочульский. [459] Мочульский К. О. Э. Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. С. 66.

«Получается монтаж отрывков, дающий как бы синтетический образ диккенсовского мира». Так, разбирая стихотворение «Домби и сын», описывал метод работы Мандельштама с классикой М. Л. Гаспаров. [460] Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 18.

Однако то, что было позволительно поэту, отнюдь не составляло доблести переводчика и редактора.

Помня о том, что Мандельштам с оригинальным текстом романа Шарля де Костера дела не имел, попробуем теперь выявить Мандельштамовские редакторские принципы, опираясь на стилистический анализ первой части исправленного им перевода Горнфельда в сопоставлении с самим этим переводом. Для удобства и наглядности распределим все выявленные поправки по нескольким тематическим блокам.

1. Лексика

Большая группа поправок образовалась в результате работы Мандельштама с лексикой горнфельдовского перевода.

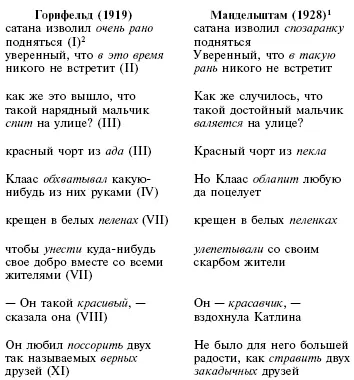

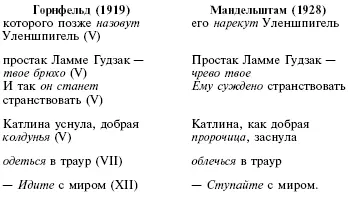

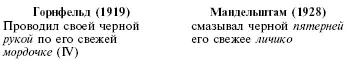

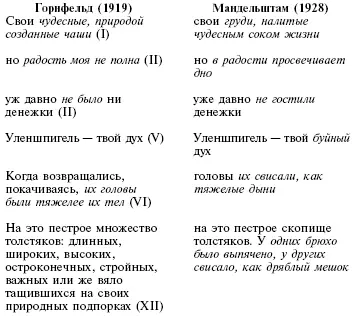

В ряде случаев редактор заменил нейтрально окрашенные слова на просторечные:

1 [461] Здесь и далее тексты романа приводятся по изданию, отредактированному Мандельштамом, и по тому изданию, по которому он текст романа редактировал: Де Костер III. Тиль Уленшпигель / Пер. с фр. О. Мандельштама. М.; Л.: ЗиФ, 1929; Де Костер III. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке. (кн. 1–2) / Пер., вступ. ст. и прим. А. Горнфельда. Пг.: Всемирная литература, 1919.

2 [462] Здесь и далее римской цифрой означается номер главки в переводе Горнфельда, откуда взят пример.

(В примере с «пеленами» – «пеленками» высокую, церковную лексику Горнфельда Мандельштам заменил на бытовую.)

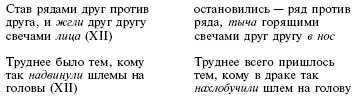

Иногда, компенсируя введение многочисленных просторечий в текст, Мандельштам, наоборот, архаизировал лексику перевода:

Вот выразительный пример, демонстрирующий, как равноценный стилистический размен был осуществлен обработчиком в пределах одной фразы редактируемого перевода: сначала Мандельштам заменил нейтральное слово («рукой») на просторечное («пятерней»), а затем – просторечие («мордочке») на книжное слово («личико»):

Не так часты, как можно было бы ожидать, случаи, когда Мандельштам подправлял перевод за счет введения в текст нового, казавшегося ему более удачным трупа – метафоры, сравнения или уточняющего эпитета:

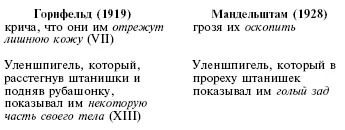

Частным случаем подобного рода исправлений следует, вероятно, считать лексические поправки, спровоцированные стремлением Мандельштама устранить из перевода ненужную жеманность, заменив иносказание прямой, пусть и грубоватой номинацией:

2. Синтаксис

Вторая большая группа Мандельштамовских поправок отразила его работу с синтаксисом горнфельдовского перевода.

Очень часто (мы приведем только несколько примеров из множества выявленных случаев) Мандельштам сокращал и упрощал излишне громоздкую, на его взгляд, фразу перевода:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: