Владимир Сысоев - Анна Керн: Жизнь во имя любви

- Название:Анна Керн: Жизнь во имя любви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978–5–235–03153–1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сысоев - Анна Керн: Жизнь во имя любви краткое содержание

Пушкин называл Анну Петровну Керн «гением чистой красоты» и «вавилонской блудницей». Её обаяние, ум и душевные качества нашли многочисленных почитателей, от великого поэта до императора Александра I. Первый раз она вышла замуж в 17 лет по воле отца за 52–летнего генерала; второй супруг был моложе её на 20 лет и являлся её близким родственником – даже в наше время такой союз сочли бы экстравагантным. Ей пришлось пройти через унижения, осуждение родных и нищету. На основании воспоминаний, переписки и других документов, часть из которых используется впервые, автор повествует о судьбе героини, развеивает мифы, сложившиеся вокруг её имени, и высказывает интересные предположения о некоторых эпизодах жизни этой незаурядной женщины.

Анна Керн: Жизнь во имя любви - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

18 октября 1828 года С. А. Соболевский выехал из Москвы за границу. Вернувшись в Россию 22 июля 1833 года, он провёл несколько дней в Петербурге, где встретился с Пушкиным и подарил ему привезённое из–за границы запрещённое в России издание сочинений Мицкевича. 17 августа Соболевский с Пушкиным ехали вместе из Петербурга до Торжка.

Наиболее интенсивное общение Пушкина и Соболевского происходило в 1834—1835 годах в Петербурге. О. С. Павлищева писала в это время, что без приятеля «Александр жить не может». Вероятно, в это время Сергей Александрович встречался и с А. П. Керн. До нас дошло стихотворное послание Льва Пушкина, в котором сообщается об одном неудавшемся визите к ней вместе с Соболевским:

Приехавший на берег Невский

Лев Пушкин нынче был у вас,

А вместе с ним и Соболевский

Прождали здесь вас целый час.

В августе 1836 года Соболевский вновь уехал за границу, где его и застало известие о смерти Пушкина. По мнению В. А. Соллогуба (с ним был согласен и петербургский приятель Пушкина Павел Муханов), Соболевский, «по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его» от дуэли с Дантесом. Сохранились девять писем Пушкина Соболевскому и четыре письма Соболевского Пушкину. Ему адресована и так называемая «подорожная» поэта «У Гальони иль Кальони».

Соболевский очень много знал о личной жизни Пушкина и Анны Петровны, но не поведал об этом даже после смерти поэта, ибо считал, что «неприлично пользоваться, для увеселения публики, дружескою доверенностию покойного». Небольшое письмо–воспоминание, написанное им в 1867 году историку М. П. Погодину, да статья «Таинственные приметы в жизни Пушкина», опубликованная в 1870 году в «Русском архиве», – вот всё, что он счёл возможным предать публичной огласке. Но одна данная им характеристика заменит несколько страниц иных воспоминаний: «Отличительною чертою Пушкина была память сердца; он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу, особенно тем, которые любили в нём его личность, а не его знаменитость; он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не в перекор первым порывам горячности, проведённые рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно с светскими мнениями о том, что есть честь, и о том, что называется честью…»

«Я ЕХАЛ К ВАМ…»

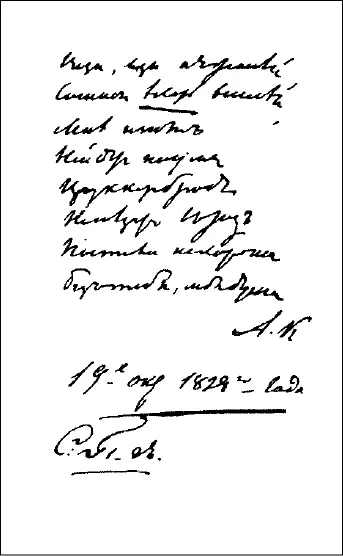

19 октября 1828 года Пушкин приехал на квартиру Дельвигов, чтобы засвидетельствовать своё почтение Софье Михайловне, у которой 20 октября был день рождения. У Дельвигов, как всегда, находилась Анна Керн. Был обед, а потом задушевная беседа. Разговор шёл о предстоящем отъезде поэта в Тверскую губернию, в Малинники, к Прасковье Александровне Осиповой. С собой Пушкин привёз двухтомник римского поэта Стация во французском переводе «L' Achil–leide et les Sylves de Stece» (Ахиллеида и Сильвы Стация), издания 1802 года; на обороте предтитульного листа первого тома он набросал:

Вези, вези, не жалей,

Со мной ехать веселей.

Созвучные этой встрече шутливые строки из стихотворения Стация:

Жалкие вы, знатоки, кому важно отличье фазана

От журавлей, на родине зимующих; потрох какого

Гуся жирней; чем тусский кабан благородней умбрийских,

Или нежней на каких студенистая устрица травах!

Hac – радушный приём, разговор, с Геликона идущий, —

Шутки и радостный смех скоротать побудили приятно

Ночь в середине зимы и сладостным сном не забыться…

навеяли Пушкину шутливый экспромт:

Мне изюм

Нейдёт на ум,

Цукерброт

Не лезет в рот,

Пастила не хороша

Без тебя, моя душа.

На основании собственноручной приписки, сделанной под стихотворением Анной Петровной: «А. К. 19 окт. 1828–го года, С. П–г.», можно утверждать, что оно или было посвящено ей, или является плодом их совместного с Пушкиным творчества.

Вечером, распрощавшись с дамами, Пушкин вместе с Дельвигом отправился в гостиницу Демута, где в номере лицеиста А. Д. Тыркова происходило празднование очередной, 17–й годовщины Царскосельского лицея. Пушкин вёл протокол встречи, в конце которого записал следующее четверостишие:

Усердно помолившись Богу,

Лицею прокричав ура,

Прощайте, братцы: мне в дорогу,

А вам в постель уже пора.

В ночь на 20 октября поэт на целых шесть недель уехал в Малинники. Спустя неделю в письме Алексею Вульфу, уже из тверского имения его матери Пушкин почтительно приветствовал оставшихся в Петербурге друзей: «Здравствуйте; поклонение моё Анне Петровне, дружеское рукопожатие Баронессе… »

Надпись, сделанная А. С. Пушкиным и А. П. Керн на книге Стация. 1828 г.

«По отъезде отца и сестры из Петербурга (25 сентября 1828 года. – В. С.), – цитируем далее воспоминания Анны Петровны о Пушкине, – я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг {51} 51 На Загородном проспекте в доме Кувшинникова.

, и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

В эту зиму (1828/29 года. – В. С.) Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер {52} 52 Валериан Платонович Лангер (1802—1870–е) был лицеистом второго курса (1814—1820). С ранних лет у него проявились способности к рисованию; уже в 1820 году он выпустил «Альбом двенадцати видов Царского Села», благодаря которому мы имеем представление об этом пригороде Петербурга и многих памятных местах пушкинской поры. После окончания Лицея Лангер поступил на службу в Министерство народного просвещения. В 1820—1830–х годах общался с Пушкиным и Дельвигом, посещал дельвиговские вечера и в качестве переводчика и художественного критика принимал участие в издании «Литературной газеты». Анна Петровна писала в воспоминаниях, что вместе с С. М.Дельвиг училась у Лангера итальянскому языку (в 1827 году он посетил Италию). Им выполнены шесть фронтисписов к «Северным цветам». Летом 1829 года он вместе с Дельвигами и Сомовым побывал в Финляндии на водопаде Иматра; результатом этой поездки стал превосходно исполненный альбом «Шесть видов Финляндии». С 1841 года Лангер являлся «почётным вольным общником» Академии художеств. В этом же году выпустил он труд «Краткое руководство к познанию изящных искусств, основанных на рисунке».

, князь Эристов {53} 53 Грузинский князь Дмитрий Алексеевич Эристов (1797—1858) также был воспитанником Царскосельского лицея (второго за пушкинским выпуска 1820 года). Он служил чиновником в Комиссии составления законов, затем – в образованном из неё Втором отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии и одновременно – переводчиком в Канцелярии департамента Министерства юстиции, а потом – в морском министерстве; дослужился до чина тайного советника и должности генерал–аудитора флота. С 1828 года Эристов – постоянный посетитель дельвиговских вечеров, где вместе с М. Л. Яковлевым и самим Дельвигом исполнял романсы и песни, а также «делал разные штуки, фокусы», чревовещал. Он являлся автором многих эпиграмм и шуточных стихотворений; вместе с Яковлевым составил «Словарь о святых, прославленных в российской церкви», рецензию на который написал А. С. Пушкин и опубликовал без подписи в «Современнике» (1836. № 3). Академия наук удостоила этот словарь Демидовской премии.

, Яковлев {54} 54 Михаил Лукьянович Яковлев (1798—1868), лицеист первого выпуска, большой весельчак и балагур, с лицейских времён имел прозвища «Паяц» и «Комедиант». Он известен как композитор–дилетант и певец: написал более двадцати романсов на стихи Пушкина и Дельвига, которые сам, имея хороший голос, и исполнял. Являясь постоянным посетителем литературных вечеров на квартире Дельвига, он на них не только пел, но показывал фокусы и чревовещал. Яковлев был хранителем лицейских традиций и архива первого курса Лицея, устроителем празднования годовщин 19 октября. По окончании Лицея он служил в Министерстве юстиции в Москве, затем перевёлся в Петербург, где занимал пост директора типографии Второго отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Окончил жизнь М. Л. Яковлев тайным советником и сенатором.

, Комовский {55} 55 Сергей Дмитриевич Комовский (1798—1880), также однокурсник Пушкина и Дельвига по Лицею, запомнился всем своей навязчивостью и нестерпимо надоедливыми нравоучениями. Лицейские прозвища Комов–ского – «Лиса» и «Лисичка–проповедница». В 1829 году бывший однокурсник М. Л. Яковлев характеризовал его следующим образом: «Комов–ский – надворный советник, Анны 2 ст. и Владимира 4 ст. кавалер. На всех публичных гуляниях является в светло–гороховом сюртуке с орденскою лентою в петлице, а обыкновенно ездит в кабриолете на казённой водовозной лошади; впрочем, всегда добрый и услужливый товарищ». После окончания Лицея Комовский служил чиновником Департамента народного просвещения, затем правителем канцелярии совета Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института) и дослужился до чина действительного статского советника. Он – автор воспоминаний о лицейских годах Пушкина. Поэт подарил Комовскому свою «Историю Пугачёвского бунта» с дарственной надписью.

и Илличевский. Кроме них, приходили на вечера Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын {56} 56 Князь Сергей Григорьевич Голицын (1803—1868) в обществе был известен под именем «Фирс», так как родился в День святого Фирса. Он приходился двоюродным братом В. А. Соллогубу. С 1825 года Голицын служил в Коллегии иностранных дел, имел придворный чин камер–юнкера. Потом он находился на военной службе, участвовал в Русско–турецкой войне 1828—1829 годов. По отзывам современников, Голицын выделялся среди тогдашней петербургской молодёжи. «Роста и сложения атлетического, – писал о нём Соллогуб, – весёлости неистощимой, куплетист, певец (обладал прекрасным басом), рассказчик, балагур, – куда он ни являлся, начинался смех, и он становился душою общества…» Сергей Григорьевич находился в дружеских отношениях с М. И. Глинкой, который написал на его слова романсы «Поцелуй», «Разочарование», «Забуду ль я», «Скажи, зачем…» и «К ней». Анекдот о его бабушке Наталье Петровне Голицыной и известной ей «тайне трёх карт», рассказанный Голицыным, Пушкин положил в основу сюжета «Пиковой дамы».

и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу».

Интервал:

Закладка: