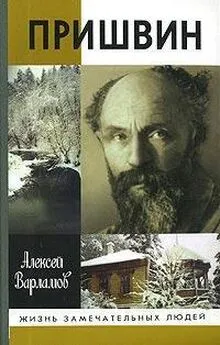

Алексей Варламов - Пришвин

- Название:Пришвин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02548-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Варламов - Пришвин краткое содержание

Жизнь Михаила Пришвина (1873–1954), нерадивого и дерзкого ученика, изгнанного из елецкой гимназии по докладу его учителя В. В. Розанова, неуверенного в себе юноши, марксиста, угодившего в тюрьму за революционные взгляды, студента Лейпцигского университета, писателя-натуралиста и исследователя сектантства, заслужившего снисходительное внимание 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и А. А. Блока, деревенского жителя, сказавшего немало горьких слов о русской деревне и мужиках, наконец, обласканного властями орденоносца, столь же интересна и многокрасочна, сколь глубоки и многозначны его мысли о ней. Писатель посвятил свою жизнь поискам счастья, он и книги свои писал о счастье – и жизнь его не обманула.

Это первая подробная биография Пришвина, написанная писателем и литературоведом Алексеем Варламовым. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века.

Пришвин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Последнее обстоятельство возвышает смиренную девушку, о которой так беззлобно-насмешливо, а порою трогательно писал Пришвин в «Неодетой весне» и зло и несправедливо, пусть даже имея на то причины, в повести «Мы с тобой» («В свое время Церковь из верующих создала свое церковное животное вроде Аксюши»). В данном случае дело не в выполнявшей свой долг, свое «надо» Аксюше, а в том, что Пришвин, навсегда порвавший с религиозным модернизмом начала века, снова угодил в ту же самую колею и запел «прежние гимны», которые когда-то пела его мучительница «"Зинка" Гиппиус, женщина-поэт, физически неспособная рожать, бесчисленная бюрократка, паразитирующая на мужиках…», еще более, чем молодой богоискатель, неудовлетворенная состоянием Церкви и традиционным пониманием брака.

«Вот теперь и открывается все, отчего я сегодня как мальчик в праздничное утро: сегодня я тоже спешу в тот дом, куда стремятся все прекрасные силы весны. Сегодня иду я к нему. И когда я приду туда, пусть попробует тогда голос сурового и самого великого и страшного Бога упрекнуть меня:

– Можно ли теперь радоваться?

Пусть позовет и, может быть, даже покажет огненный лик, тогда я сам загорюсь и Ему покажу свой возмущенный лик и скажу:

– Отойди от меня, Сатана! Единственный и настоящий Бог живет в сердце моей возлюбленной, и от Него я никуда не пойду».

Такие настроения вольно или невольно отсылали Пришвина к богоискательству начала века, духовному наследию Мережковского, пробравшегося, подсевшего или – по новогодней записке своего ученика, «пришедшего» к их с Валерией Дмитриевной столу. «Новое» в этом пути оказалось возвращением к розановской идее о черном и светлом Боге («Проследить у Л. борьбу черного Бога аскетов с Богом светлым и радостным, а имя и тому, и другому одно»), протестом против горькой юности, против монашества и аскезы («Почему и явился такой Розанов: ему в жизни во всем было отказано, и когда явился наконец талант, он был ему все: и богатство и вечная юность – все было ему в таланте. Тогда он проклял черного бога, мешающего жить, и объявил религию человеческих зародышей, религию святого семени»), спетым в «Колобке» в пику соловецким паломникам и вроде бы навсегда позабытым, но вдруг поднявшимся из глубин души, будто, замороженное, оно дожидалось своего часа, что было психологически объяснимо: Валерию Дмитриевну полюбил не умудренный житейским опытом старик, но юноша в обличье старика, долго томившийся любовным ожиданием («Поэты юные в своем творчестве исходят от удивления, старые поэты – от мудрости. Но бывает наоборот: юный питается мудростью (Лермонтов), старый – удивлением (Пришвин)».

Встретив Валерию Дмитриевну, Пришвин словно помолодел и умом, и душой, но – так бывало не только с ним – дневниковые записи любовной поры, и обработанные, и необработанные, многословны и даже порой слащавы; однако при чтении их приходишь к мысли, что писать о счастье, может быть, даже проще, чем фиксировать его мерцающий свет в Дневнике.

Но главное – многие прежде занимавшие его, убедительно изложенные в Дневнике идеи на какое-то время исказились, стали неузнаваемо-смутными и путаными. Свою возлюбленную, вполне в духе безумного «начала века», он сравнивает с революцией.

«У Ляли душа столь необъятно мятежная, что лучшие зерна большевистского мятежа в сравнении с ее мятежом надо рассматривать под микроскопом. Я давно это понял, и, наверное, это было главной силой души, которая меня к ней привлекла. Это революционное в священном смысле движение (…) В сущности, Ляля содержит в себе и весь „нигилизм-атеизм“ русской интеллигенции, поднимаемый на защиту Истинного Бога против Сатаны, именуемого тоже богом. В этом я ей по пути». Сильнее всего от пришвинской умственной и душевной сумятицы страдала сама Валерия Дмитриевна, волею, а точнее своеволием писателя превращенная в сверхъестественное, едва ли не демоническое существо, каким, при всей сложности ее духовного пути, она никогда не была.

Когда Пришвин писал: «Пусть наши потомки знают, какие родники таились в эту эпоху под скалами зла и насилия», когда сам с ужасом осознавал: «И еще прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми мирами», когда говорил о творчестве жизни («У них любовь – движенье в род; у нас – в личность, в поэзию, в небывалое») и о «страстной радости милующего внимания» – все это, прекрасное и возвышенное, драгоценное для потомков и почитателей пришвинского таланта, резало слух его более трезво мыслящей избранницы, повергая ее в мучительные сомнения:

«Дорогой М. М., пришла я от Вас домой и вижу: мама лежит как пласт беспомощная, лицо кроткое и жалкое, но крепится. Мама не спит от сильных болей – все тело ноет и дергает, как зуб, но ведь то один зуб, а тут все тело.

Она не спит, а я думаю: милый Берендей, мы оба «выскакиваем из себя» (это наше общее с Вами свойство) и потом, возвращаясь к своей жизни, пугаемся, будто напутали что-то. Мы создаем себе «творчески» желанный мир, и нам кажется, что он настоящий, но это еще не жизнь. И я думаю, никогда не проглотить Вам сосуд моей жизни со всеми моими долгами! (…) И я думаю дальше: все это около меня – моя настоящая жизнь. А где Ваша? Ваши книги? – но это Ваша игра. (…) Это шаткая почва, на ней нельзя строить дом».

В слишком неравном положении они были: он относительно свободен (писательская несвобода в данном случае не в счет), она – взята жизнью в плен. К тому же по советским меркам он был очень богат: замечательная квартира со стильной «павловской» передней, голубым кабинетом со старинной красной мебелью, с кружевной, как невеста, венецианской люстрой (которая особенно пугала Валерию Дмитриевну) в каменном доме с нарядным лифтом в центре Москвы, автомобиль, собаки, орден. Она жила в коммуналке, где даже не была прописана, с больной матерью на руках, с горьким жизненным опытом, прошлым и настоящим страданием и совершенно неясным будущим.

У Пришвина была своя правда: «Всю-то жизнь я только и делал, что служил голодным поваром у людей. Но вот пришел мой час, и мне подают кусок хлеба»; «Днем перед ее приходом я трепетал: мне представилось, будто во мне самом, как в торфяном болоте, скопился тысячелетний запас огня»; «Так люблю, что уйдет – выброшусь из окна. Скажут: она вернется, только постой на горячей сковородке, и я постою».

У нее своя правда – она могла прийти к нему только вместе со своей больной матерью.

И бедная Аксюша, глядя на это светопреставление, ночи напролет рыдала, будучи не в силах смириться с тем, что происходит, и находя единственно возможное объяснение:

– Она колдунья!

Однако дело заключалось не только в обстоятельствах внешних. Вспоминая 1940 год, Пришвин то и дело ронял замечания о несовершенстве своей натуры и ставил себе за житейское поведение тройку. Внимательно вглядываясь в своего избранника, Валерия Дмитриевна, конечно, видела в нем еще больше, чем он, недостатков, из коих возраст был не самым главным. «Я не могу мириться с твоей податливостью, с твоей какой-то неразборчивостью мысли», – писала она ему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: