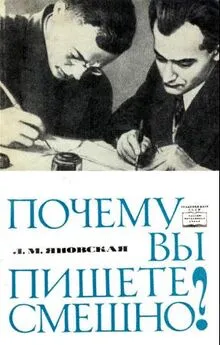

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно?

- Название:Почему вы пишете смешно?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно? краткое содержание

Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и юморе

Почему вы пишете смешно? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большой резонанс вызвал в свое время по-фельетонному боевой образ халтурщика Ляписа. Газеты подхватили его, видя в нем конкретный обличительный материал и требуя навести порядок на Солянке, 12 (во Дворце труда, названном в романе Домом народов), где особенно рьяно подвизались халтурщики, а Маяковский использовал этот образ в своей литературной борьбе.

В «Двенадцати стульях» гражданский голос Ильфа и Петрова — сатириков еще не звучит с такой мощью, с какой зазвучал он несколько лет спустя. Более всего заслуживающими сатирического приговора в романе оказываются Альхен, разграбивший туальденоровый чертог старгородского собеса, трусливые спекулянты Дядьев и Кислярский, вздорная супруга инженера Щукина и певец многоликого Гаврилы — Никифор Ляпис-Трубецкой. Десятилетие революции представлялось молодым писателям грандиозным сроком, главное зло казалось ушедшим в далекое прошлое.

Пройдет время, Ильф и Петров станут жестче и непримиримее, найдут более значительные объекты для своей сатиры. Альхена сменит Корейко, вместо Дядьева и Кислярского они познакомят нас с ответственным Полы-хаевым и полуответственным Скумбриевичем, вместо Эллочки Щукиной — с озлобленными обитателями Вороньей слободки. Но и в «Двенадцати стульях» адрес сатиры Ильфа и Петрова четок. Сатирически изображая быт, они не были, однако, сатириками-бытописателями, обличающими нравственные пороки, присущие людям вообще. В первом же своем романе они выступили как социальные сатирики, обличая не столько нелепости внутри нас, сколько врагов социализма, больших и малых, находящихся между нами, то, что мешало нашей стране на пути к торжеству революции, что отравляло радость жизни.

Ясность политических позиций увеличивала силу нападающей сатиры Ильфа и Петрова, заостряла ее. Она же делала выразительней и четче положительную идею романа. Эта идея, активная и оптимистичная, пронизывает роман.

Она — в радостном торжестве над темными силами прошлого, трусливо и злобно прячущимися в уголках нового мира, она — в уверенности авторов, что к старому возврата нет, что мечты «бывших» о повороте истории вспять смешны и безнадежны. Ее главным помощником и опорой выступает смех, задорный и звонкий.

Как смешны, жалки и уродливы, даже внешне, друзья Воробьянинова, обитатели Старгорода (самое название Старгорода пародийно; это не только ирония по поводу того, что в России самые старые города носят названия Новгородов, это своеобразное «имя значимое»: Старгород в романе заселен осколками старого мира) — неопрятного вида старуха, бывшая красавица Елена Станиславовна, совслужащий, он же «городской голова», Чарушников, гусар-одиночка и слесарь-интеллигент Виктор Михайлович Полесов, Никеша и Владя, «вполне созревшие недотепы», и другие. Смешон и сам Киса Воробьянинов, светский лев, у которого брюки свисают с худого зада мешочком. Но особенно смешно, что они еще тешат себя какими-то надеждами.

«Живем мы, знаете, как на вулкане… — говорит Варфоломей Коробейников, архивариус, собравший у себя ордера на реквизированную мебель. — Все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников! Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет…»

Остап с готовностью поддерживает старика: ему-то все равно, на вулкане или не на вулкане, ему бы получить ордера на стулья с бриллиантами. Но читатели хохочут вместе с авторами. И тем и другим совершенно понятно: зря старается старичок, не кинутся люди за «своими мебелями», придется Коробейникову другими путями обеспечивать свою старость.

Бегает по городу беспокойный Полесов, «кипучий лентяй», злорадно уличая Советскую власть в том, что нет нужных плашек, трамвайных моторов и воздушных тормозов. Плашек, вероятно, действительно нет, и моторов недостаточно, и трамвайные шпалы поступают с браком, но все-таки даже по Старгороду пошел новый трамвай, и в резкой реплике вагоновожатого (на полесовское замечание о тормозе: «Не всасывает?»): «Тебя не спросили. Авось засосет», — звучит авторская оценка событий.

Молодые сатирики убеждены, что у самих рыцарей прошлого не осталось от этого прошлого ничего, кроме призрачных, смутных воспоминаний. Новое беспощадно проникает всюду, даже в тайные мысли членов «союза меча и орала», мстительно обнаруживается в их лексиконе, в повадках, привычках.

В Воробьянинове в ответственный момент начинает бушевать делопроизводитель загса. Отец Федор жалуется жене, что бывший предводитель дворянства охотится за тещиным добром, «которое теперь государственное, а не его». Остап обращается к господам заговорщикам с советским словом «товарищи». А избранные обществом «меча и орала» подпольные городской голова и губернатор так ссорятся на ночной улице:

«— Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.

— Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием…

— Что же ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор. Хочешь в милиции ночевать?

— Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова, — я советский служащий…

Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой».

Авторы весело сталкивают терминологию прошлого и терминологию настоящего и при этом в юморе их звучит чувство победы.

Иронизирующие сатирики не принимают всерьез приключений своих героев. Они смеются над Воробьяниновым, который мечется по стране, разыскивая остатки своего былого богатства; над тайными членами «союза меча и орала», поверившими проходимцу, что может вернуться капитализм; над стяжателем-священником, колесящим в поисках гарнитура генеральши Поповой, в котором ни черта нет. Нет для этих последышей больше места в жизни, и даже клад перешел уже в руки новых хозяев. Поэтому так выразителен финал романа, финал, в котором читатель (для авантюрного романа это было бы немыслимо) торжествует поражение героя: «Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную.

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Яновская - Амулет князя [litres]](/books/1064409/olga-yanovskaya-amulet-knyazya-litres.webp)