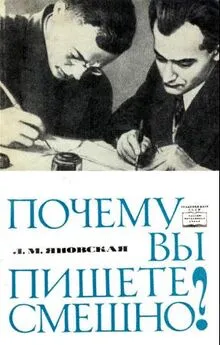

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно?

- Название:Почему вы пишете смешно?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно? краткое содержание

Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и юморе

Почему вы пишете смешно? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И некоторые его привлекательные черты не столько возвеличивают самого «великого комбинатора», сколько служат особенно язвительному осмеянию тех сатирически очерченных персонажей, с которыми авторы его сталкивают. Противопоставление дворянско-буржуазным последышам иронически освещенного босяка, рядом с которым они кажутся пигмеями, особенно унижает их. Сколько яда, авторского яда, в речах этого жулика, читающего бывшему предводителю дворянства нравоучения о правилах поведения, о том, что красть грешно! Сколько насмешки над умственными способностями недобитых белогвардейцев в сценах, когда они млеют от восхищения перед мудростью легкомысленного авантюриста. Сколько пренебрежения к ротозеям, которых так остроумно водит за нос Остап.

Ильф и Петров любят заострять свою насмешку, противопоставляя плохому не хорошее, а посредственное, и тем самым особенно унижая плохое. Так они поступают и в более позднем своем фельетоне «Как создавался Робинзон», где редактор-формалист тщательно изгоняет «душу живую» из произведения, в котором этой души и без того нет. Так они поступают и здесь, в «Двенадцати стульях», заставляя своих героев восхищаться Остапом Бендером, отдавая «светского льва» Воробьянинова «на воспитание» жулику и проходимцу, хотя они, авторы, Ос-тапа не уважают и в его успех не верят.

В литературной критике нередко можно встретить замечания о том, что образ «великого комбинатора» в «Двенадцати стульях» «не завершен», что необходимость его «развенчать» или «снизить» заставила писателей вернуться к нему в «Золотом теленке», и даже больше — заставила их написать второй роман. Но это несправедливо.

Образ Остапа Бендера в «Двенадцати стульях», босяка и пройдохи, беспечно вертящегося в мелком мирке мещан и стяжателей, завершен и дорисован. Он остался зримым и живым, зримым в том несколько шаржированном облике, какой часто придает персонажам сатира, живым, несмотря даже на то, что Воробьянинов, следуя жребию, вытянутому авторской рукой, прирезал своего технического директора. Авторы хладнокровно расправились с ним, уверенные, что новые темы приведут новых героев. Читатели приняли его, не задумываясь не только о необходимости, но даже о возможности более глубокого его осмысления.

Однако другого такого же яркого сатирического героя, который мог бы связать в один узел и вытянуть разом бесчисленные нити сатирических черт быта, подобно тому, как вытянул разом Гулливер весь лиллипутский флот на связке канатов, Ильф и Петров не нашли. Не смог стать таким героем бесцветный Филюрин; он и действовал только тем, что отсутствовал во время главного разворота событий в повести «Светлая личность». Не было его в «Необыкновенных историях из жизни города Колоколамска», заселенного такими мелкими и ничтожными людьми, что ни одного из них не хватило бы больше, чем на две-три страницы рассказа. Не было его и в разрозненных сказках «Новой Шахерезады».

Любители прямолинейных схем, вероятно, посоветовали бы Ильфу и Петрову поставить в центр романа, если им так нужен был активный герой, героя положительного, которыми богата была наша действительность и в конце 20-х годов. Но Ильф и Петров не могли этого сделать. По самому характеру их творческих индивидуальностей они не были писателями героического жанра. Это не умаляет их патриотизма, не говорит об отсутствии у них героических идеалов, но остается существенной особенностью их сатирического дарования.

Диктовал Ильфу и Петрову выбор героя и их художественный такт. Не так просто провести честного человека через «Воронью слободку» и «Геркулес», столкнуть с Паниковским и Корейко, американцами, страждущими от «сухого закона», и монархистом Хворобьевым, ксендзами-стяжателями, пикейными жилетами, бюрократами и проходимцами, всем тем, что авторы называют «маленьким миром», — провести так, чтобы не унизить, не ссутулить нормального, «большого» героя. Попробуйте представить себе одного из «закулисных» персонажей Ильфа и Петрова — летчика-полярника Севрюгова среди длиннопламенных примусов и гипсового белья «Вороньей слободки». Не вписывается он в эту картину, не вмещается в нее, хотя по сюжету он жил в «Вороньей слободке». Это персонажи разных планов. Бендер же был в этом «маленьком мире» своим. Он двигался среди его камней и бурунов свободно, как старый лоцман в давно знакомой гавани. Именно он, уже однажды так хорошо послуживший писателям, должен был снова стать их веселым и предприимчивым проводником в сатирическом калейдоскопе быта.

Ильф и Петров снова вернулись к своему герою не затем, чтобы по-новому о нем сказать, но, вернувшись к нему, они не могли не сказать о нем по-новому.

Прежде всего именно здесь, в «Золотом теленке», со всей глубиной раскрылось так смущавшее критиков противоречие между большим человеческим обаянием «великого комбинатора» и его антиобщественной сущностью. Именно здесь мы поняли, что перед нами не просто легкомысленно-иронический босяк, действующий по наитию, а человек умный, талантливый, знающий жизнь и сознательно выбравший в ней свой путь, путь индивидуалиста и стяжателя. Ирония по отношению к нему почти снята [44] Остап Бендер — «отрицательный герой, выполняющий положительную функцию», — пишет о герое «Золотого теленка» критик В. Саппак, стремясь объяснить феномен его художественного обаяния. — Его «способность видеть реальную цену вещей… молниеносно реагировать на пошлость», его «абсолютная реакция на халтурщиков и бюрократов, собственников и идиотов, вот эта способность к критике делом и словом, вот этот, не побоимся сказать, талант высмеивания, вышучивания, пародирования всего, что действительно достойно быть высмеянным, и составляет тот огромный положительный заряд, который несет в романе Остап Бендер». Блестящая статья В. Саппака о Бендере была написана примерно в 1960 г. в связи с постановкой «Золотого теленка» в Театре сатиры. Опубликована посмертно (В. Саппак. Не надо оваций. «Вопросы театра. Сборник статей и материалов». М., ВТО, 1965, стр. 123).

.

Во многом Бендер остался тот же, что и в «Двенадцати стульях». Он не приобрел ни одной черты, которая бы резко противоречила его прежнему облику. Авторы с таким тактом вписали в уже знакомый нам контур другую фигуру, значительно более сложную, что читатели почти не заметили этого. Может показаться даже, что не авторы по-новому подошли к своему герою, а он сам несколько изменился, как меняется живой человек: между действием обоих романов прошло около трех лет, в жизни Бендера (отметим эту небольшую несообразность) этот срок оказался большим: в «Двенадцати стульях» ему 27 или 28 лет, в «Золотом теленке» — 33. Он возмужал и постарел. В его облике появилась уверенная сила, которой мы не видели в нем прежде. Перед нами атлет, с точным, словно выбитым на монете лицом; если он плывет — то «раздвигая воды медным плечом»; если он предчувствует новое крупное дело, его глаза сверкают грозным весельем, и у Шуры Балаганова, захотевшего было пошутить, появляется желание вытянуть руки по швам, «как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Яновская - Амулет князя [litres]](/books/1064409/olga-yanovskaya-amulet-knyazya-litres.webp)