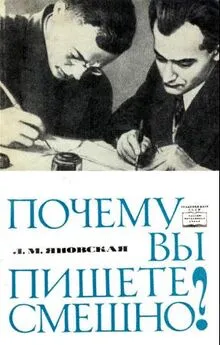

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно?

- Название:Почему вы пишете смешно?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно? краткое содержание

Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и юморе

Почему вы пишете смешно? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Попробуйте придраться к Васисуалиям Лоханкиным, которые и ныне проходят через нашу жизнь в своих удобных фетровых сапожках, купленных на женины деньги, с каким-нибудь толстым томом под мышкой, сверкающим церковной позолотой корешка, с гладкой до напевности ямбической речью.

Ильф и Петров обнажают их сердцевину, обнажают с такой страстью и беспощадным юмором, что от «русского интеллигента», каким воображает себя Лоханкин, ничего не остается: перед нами невежда и тунеядец, тянущий нудную интеллигентскую болтовню, чтобы как-то оправдать свое никчемное, иждивенческое существование.

Острие сатиры Ильфа и Петрова направлено и против дураков и разинь, уверенных в своей честности и непогрешимости и приносящих государству огромный вред, против тех, кто попустительствует ловким комбинаторам, против всех этих комиссий, являющихся с проверкой лишь тогда, когда аферист успел скрыться, и добрых начальников, допускающих к делу первого встречного.

Короче говоря, если мы могли назвать сатиру «Двенадцати стульев» веселой сатирой торжества над пораженным, посрамленным прошлым, то сатира «Золотого теленка» стала в большой степени сатирой разоблачения. Она создавалась в период новых славных побед. Но чем увереннее шла страна вперед, тем с большей беспощадностью вытаскивали писатели на свет все, что мешало ей на пути к коммунизму, тем острее становилось их зрение. От них не ускользнули ни классовый враг, приспособившийся, натянувший на себя защитную шкуру, ни дурак — покровитель и помощник врага.

«Золотой теленок» создавался в период последних классовых схваток в СССР. Поэтому так заострены здесь социальные, классовые характеристики большинства отрицательных персонажей. Перед нами не просто «дурные люди», не просто хитрецы, тупицы, пошляки. Перед нами враги Советской власти, в разных личинах и различно проявляющие свою враждебность, но, как правило, прочно уходящие своими корнями в прошлое, кое-как приноровившиеся к новой жизни, по не желающие ее принимать.

Корейко, терпеливо ожидающий восстановления капитализма; Скумбриевич, бывший совладелец торгового дома «Скумбриевич и сын»; когда-то хозяин аптеки Берлага; «бывший князь, ныне трудящийся Востока» злобный Гигиенишвили; притворяющийся мужичком Митрич, в прошлом камергер царского двора, и другие — все это чужие люди, люди из враждебного нам лагеря. Если они могут причинить какой-нибудь ущерб государству, то делают это с особым смаком, если они мещански отсталы и косны, то с озлобленным упорством держатся за свою отсталость и косность как за возможность не принимать новую жизнь. Корейко творит крупные преступления, обитатели «Вороньей слободки» совершают гадости помельче, но характеры их даны так, что читатель понимает: от них можно ожидать любой провокации, любой мерзости. Чего стоит хотя бы реплика Митрича, наблюдающего, как горит подожженный им дом:

«— Сорок лет стоял дом, — степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, — при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане».

Ильф и Петров ненавидят всю эту нечисть, но не боятся ее: пусть лютует она против нового мира, пусть упивается злобным своим лозунгом: «А не летай, не летай, человек ходить должен, а не летать!», пусть с восторгом копается в тряпье и гнили у нас на задворках, — сатирики хорошо видят наступление нового мира, того самого, в котором человек непременно хочет летать. И именно потому, что они хорошо видят наступление нового, они не боятся ставить отдельные и мелкие отрицательные явления под увеличительное стекло гиперболы и обобщения.

В романе ряд обобщенных сатирических образов. Символический образ проселка, по которому вынужден брести Остап со своими товарищами в поисках нетрудовых доходов («С точки зрения дорожной техники этот сказочный путь отвратителен. Но для нас другого пути нет»). Образ фантастического «Геркулеса»: под его кровлей можно найти разнообразнейшие проявления бюрократизма, прикрывающего хищения и грабежи. «Воронья слободка» — красочная коллекция типов мещан и тунеядцев. И самый емкий, самый обобщенный — образ мелкого «муравьиного мира», существующего рядом с большим. Его обитатели стараются не отстать от «большого мира», но не в высоких целях облагодетельствования человечества, а просто затем, чтобы сытно и тихо прожить.

Конечно, глухие проселки отсталости не бегут в стороне от больших магистралей жизни и маленький муравьиный мир, в котором строятся брюки «Полпред», пока в большом мире строят Днепровскую гидростанцию, не спрятан за глухой каменной стеной, бюрократы служат не только в «Геркулесе», а «Воронью слободку» невозможно найти в чистом виде. В жизни все это переплетено, разобщено и смешано. Но обобщенность, которую придают Ильф и Петров разрозненным пережиткам прошлого, усиливает действенность сатиры: мелкие, как бы случайные явления, попав под удар сатиры Ильфа и Петрова, теряют свою кажущуюся случайность и безобидность — они приобщаются к миру старого, пошлого, ненавистного, они подлежат беспощадному уничтожению.

В политически страстной сатире «Золотого теленка» появляются, наконец, и положительные персонажи.

Но разве в «Золотом теленке» есть положительные персонажи? — скажет критик, лет тридцать снисходительно похваливавший роман и ни разу не задумавшийся над тем, что имеет дело с произведением, вошедшим в мировую литературу. — Кто же они? Летчик Севрюгов или строители Восточной магистрали? Но они обрисованы так силуэтно. Студентка в гимнастических туфлях, очарованная комфортом международного вагона, или журналист Лавуазьян, заказавший себе в присутствии иностранцев почки-соте, которых терпеть не мог, но зато надувшийся от гордости? Конечно же, эта девушка далеко не лучшая представительница героического поколения Павки Корчагина, а советская журналистика конца 20-х годов могла бы похвалиться и более эффектными фигурами, чем смешной Лавуазьян, маленький Гаргантюа или веселый Паламидов.

Но в выборе положительных персонажей (не идеала, а положительных персонажей, т. е. образов, близких сердцу писателя, любимых им) в реалистической литературе есть два направления, две линии, причем можно предпочесть одну из них, но нельзя отказать в художественной плодотворности обеим. Мы любим прекрасную галерею героев, созданную отечественной литературой, — Рахметова, Андрея Кожухова, Павла Власова, Павку Корчагина, Чапаева, молодогвардейцев. Нас восхищает высокий героический дух, окрыляющий эти образы. Но есть ведь и другой, еще Пушкиным и Гоголем заложенный и тоже правомочный и благородный принцип в выборе персонажей, долженствующих завоевать симпатии читателей. Многогранный Пушкин, чувствовавший поэзию величественного образа Петра, каким он дал его в «Полтаве», или мощь Пугачева, умел в то же время пробудить сочувствие читателей к скромной судьбе станционного смотрителя или вызвать симпатии к семье маленького капитана Миронова, выслужившегося из солдат. Обаятельный, простой и честный Максим Максимыч Лермонтова, и незаметный в своем скромном героизме Тушин, и сдержанные, неброские герои Чехова принадлежат к числу лучших созданий русской литературы, являются одним из выражений ее демократизма и народности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Яновская - Амулет князя [litres]](/books/1064409/olga-yanovskaya-amulet-knyazya-litres.webp)