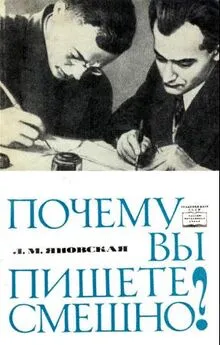

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно?

- Название:Почему вы пишете смешно?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Яновская - Почему вы пишете смешно? краткое содержание

Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и юморе

Почему вы пишете смешно? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Есть что-то грустное в лаконичном и доказательном, очень сдержанном по форме письме, с которым обратились они к дирекции «Мосфильма»: «… у нас с режиссером т. Александровым вышли разногласия. Причины: некоторые переделки, которые т. Александров решил во что бы то ни стало лично внести в сценарий, несмотря на то что мы неоднократно переделывали сценарий по его просьбе. В результате появилось несколько со стилистической стороны неприятных для нас диалогов, значительно уменьшились элементы комедии, значительно увеличились элементы мелодрамы, было утеряно необходимое с нашей точки зрения равновесие между этими двумя одинаково важными элементами, был взят упор на внешний блеск и чрезмерное приукрашивание фильма, в ущерб правдоподобности и ясности развития сюжета…» [67] ЦГАЛИ СССР, ф. 2450, оп. 2,ед. 1518, лл. 33–34.

Но «Мосфильм» поддержал режиссера: «Было бы глубоко ошибочным считать, что разногласия, возникшие по авторскому сценарию, вызваны личным желанием режиссера Александрова внести некоторые переделки. Фактически имело место иное положение. Принципиальные указания по исправлению сценария были даны дирекцией студии, и, в связи с тем, что вы не сочли для себя возможным принять их, режиссер Александров, выполняя указания дирекции, самостоятельно внес исправления в сценарий, причем вы были об этом поставлены в известность».

В письме Ильфу и Петрову из «Мосфильма» были приведены и конкретные аргументы переделок: «В образах Раечки и Скамейкина устранены отдельные черты характера, дискредитирующие их, этих в основном положительных героев нашего советского цирка. В сценарии совершенно незаслуженно и неоправданно они были наделены одним свойством, которое может быть названо глупостью: она проступала в большинстве их поступков. В известной мере нам удалось от этого освободиться»; «В одинаковой степени мы не могли согласиться с оставлением таких реплик, как „хочете“, как „опять беременна“, „фининспектор“, „где бы найти дурака“ и т. п. Все это мы считаем совершенно неприемлемым в картине». Исключение этих слов, говорилось в письме, «уменьшает плохое комикование и дает возможность развернуться интересным и полноценным элементам комедии». И еще говорилось в письме: «Внешний блеск картины мы также не можем отнести к ее недостаткам» [68] ЦГАЛИ СССР, ф. 2450, оп. 2, ед. 1518.

.

Ильф и Петров сняли свои имена с заглавных титров картины.

Несколько лет спустя, продолжая борьбу за авторские права сценаристов, Е. Петров выступил на страницах газеты «Литература и искусство» со статьей «Сценарист и режиссер»:

«…каждый режиссер считает своим священным долгом „пересочинять“ сценарий по-своему.

Режиссер получает утвержденный сценарий с указанием, что его надо снимать. Все ясно — бери и снимай. Но кинорежиссер, прочитав сценарий, начинает думать не о том, как он будет его снимать или трактовать, а о том, как его можно иначе написать. И всегда оказывается, что написать иначе можно.

В конце концов картина все-таки получается, а то, что она получилась немножко хуже, чем могла быть, знает только один несчастный автор сценария».

Может быть, поэтому, работая над «Островом мира», Е. Петров говорил друзьям: «Ставить этот спектакль буду я», а экранизируя «Музыкальную историю» и «Антон Иванович сердится», добился того, что ни одна мелочь не была изменена в сценарии без его согласия.

Едва сценарий «Под куполом цирка» был сдан в производство, как Ильф и Петров, и опять-таки вместе с Катаевым, приступили к работе над новой комедией. Это была «Богатая невеста», написанная в 1935 г. (недаром Ильф и Петров лето 1935 г. провели в колхозах и совхозах Украины; поездка дала им множество материалов и впечатлений) и опубликованная в январе 1936 г. в журнале «Театр и драматургия». Эта комедия осталась почти неизвестной широкому читателю, а к зрителю так и не пришла. Были ли здесь объективные причины? Если и были, то они таились не в художественной слабости или идейной неполноценности пьесы.

Четыре года спустя Игорь Ильинский писал: «Иногда судьба комедий у нас действительно бывает тяжелой и непонятной. Несколько лет назад И. Ильф, В. Катаев и Е. Петров написали комедию „Богатая невеста“. В ней было очень много достоинств — сценичность, внутреннее изящество, сатирический смысл. И однако же пьеса, встреченная в штыки критикой еще „на корню“, не увидела света рампы. Для чего нужно было так огульно и несправедливо решать „на корню“ судьбу интересной комедии, написанной тремя талантливыми советскими писателями? Непонятно!» [69] «Литературная газета», 5 февраля 1940 г.

.

На самом деле это было не так уж непонятно. В середине 30-х годов чрезвычайно популярным сделался жанр лирической комедии. Кино- и театральной критике стало казаться, что это и есть единственный приемлемый для советского искусства комедийный жанр, так сказать, образец и эталон комедии социалистического реализма. Лирическая кинокомедия Помещикова и Пырьева «Богатая невеста», поставленная вскоре после работы Ильфа, Петрова и Катаева и посвященная примерно той же комедийно-бытовой ситуации, была встречена с восторгом — это была превосходная лирическая комедия. Пьеса Ильфа, Петрова и Катаева, не менее превосходная, попала в опалу: это была комедия не лирическая, а гротескно-сатирическая, хотя и со смягченным благодаря добродушию и солнечным краскам гротескным колоритом. Богатая шаржем, элементами фарса, почти мольеровскими трюками, переодеваниями, она недаром вызывала восхищение И. Ильинского: именно такая комедия как нельзя более соответствовала его дарованию, взлелеянному немым кино, дарованию артиста, любившего шарж, гротеск, шутку-мистификацию, мастера игры-движения, игры-мимики, игры-жеста.

Действие комедии развертывалось в одном из богатых украинских колхозов — на полевом стане, на празднике урожая и в подшефной краснофлотской батарее. В центре сюжета похождения некоего сельского кооператора, который решил для поправления своих дел жениться на самой богатой невесте в колхозе. Богатых невест, конечно же, оказалось две (их богатство определялось количеством трудодней). Обе они возглавляли соревнующиеся бригады, успех попеременно переходил то к одной, то к другой, и ретивый кооператор метался между ними, не зная, на которой остановить свой выбор. При этом его не смущало, что избранницы, собственно, и не были свободными невестами: у одной из них был муж, колхозник, у другой — жених, краснофлотец. После многих приключений, среди которых оказались и переодевание в женский наряд краснофлотца, разыгрывающего из себя третью, еще более богатую невесту, и погоня за этой невестой кооператора, будто бы прельстившегося ее редким обаянием, и насильственное купание кооператора, по ошибке принятого за моряка, в водолазном костюме, и, наконец, его неожиданная для него самого женитьба на своей же собственной жене, от которой он сбежал за сотни километров отсюда, — после всех этих приключений все кончается, как и водится в комедиях, благополучно: одна из невест возвращается к своему супругу, другая выходит замуж за бравого моряка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Яновская - Амулет князя [litres]](/books/1064409/olga-yanovskaya-amulet-knyazya-litres.webp)