Степан Гречко - Решения принимались на земле

- Название:Решения принимались на земле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Гречко - Решения принимались на земле краткое содержание

Аннотация издательства: Автор книги — начальник оперативного отдела штаба 5 и воздушной армии В своих воспоминаниях он рассказывает о боевых делах авиаторов в годы Великой Отечественной войны, о встречах с видными военачальниками С. М. Буденным, И. С. Коневым, Р. Я. Малиновским. Teпло и проникновенно пишет автор о прославленных летчиках 5-й воздушной армии, показывает роль таких авиационных командиров, как С К. Горюнов, К А. Вершинин. Е. М Белецкий. В Г Рязанов, И. С. Полбин и других. Книга рассчитана на массового читателя.

Решения принимались на земле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда подъезжали к KII, в воздухе с оглушающим ревом пронеслись двенадцать штурмовиков под прикрытием группы истребителей.

— Повторный налет на аэродром Хуши? — спросил Горюнов.

Я заглянул в план-график, посмотрел на часы:

— Так точно, как решено. Штурмовиков возглавляет капитан Горбинский, истребителей — капитан Луганский. Через 22 минуты они должны были нанести удар по "юнкерсам" и "мессерам" на аэродроме Хуши. Так предусматривалось планом. Но удар по аэродрому не состоялся, о чем сообщалось в полученном часа через полтора боевом донесении начальника штаба 1-го гвардейского штурмового авиакорпуса генерала Парвова. Штурмовики Горбинского и истребители Луганского были атакованы немецкими истребителями. Атаку наши летчики отбили и продолжали курс на Хуши. В районе Дуда, километрах в сорока севернее Хуши, снова вражеская атака — уже 29 "мессеров". Штурмовикам пришлось срочно освобождаться от бомб, чтобы вместе с истребителями включиться в воздушный бой с противником. Бой был удачным: наши летчики сбили 10 вражеских самолетов, сами потерь не имели. Правда, некоторые штурмовики и истребители оказались поврежденными и вынуждены были приземлиться в поле, в расположении наших войск.

Ознакомившись с боевым донесением генерала Парвова, командарм решил в дальнейшем на выполнение подобных заданий небольшие группы штурмовиков и истребителей не посылать, а действовать только крупными силами и более тщательно готовиться к каждому боевому вылету.

Не выходило из головы и требование маршала Конева о воздушном прикрытии в ночное время города и железнодорожной станции Бельцы, других важных объектов. Было решено ночью для обнаружения вражеских бомбардировщиков и наведения на них советских истребителей использовать радиолокационную станцию "Редут", которая уже три с лишним месяца хранилась на армейском складе незадействованной. Получить-то ее мы получили, но специалистов по радиолокации не имели, потому она и оставалась не использованной. Решили провести эксперимент: развернули радиолокатор на южной окраине города Бельцы, подальше от кирпичных и других построек, чтобы избежать радиопомех. Опробовали "Редут", проверили его возможности — он быстро вошел в режим, квадрат за квадратом облучал небо в направлении фашистских аэродромов Роман и Хуши. Вскоре последовал доклад:

— Группа самолетов противника в воздухе! На осциллографе всплески!..

По номограмме определили: цель на удаленности 90 километров, высота 2500 метров. На этом этапе локатор сработал безупречно.

И вот первой с заднестровского аэродрома на перехват фашистских стервятников поднялась группа истребителей Ивана Кожедуба. Она встретилась с немецкими бомбардировщиками где-то в 30–35 километрах южнее Бельцев и, выполняя приказание комкора, несколько раз открывала пушечный и пулеметный огонь. Так же поступили и сменившие группу Кожедуба другие истребители. Это заставило вражеские бомбардировщики сбросить бомбы южнее города Бельцы. Вскоре, однако, выяснилось: истребители хотя и вели огонь, но самих бомбардировщиков противника не видели.

Примерно так я и доложил командарму о результатах эксперимента с использованием радиолокатора. И опять возник вопрос: что же делать для более надежного прикрытия города и железнодорожной станции Бельцы? Горюнов послал телеграмму в Москву командующему ПВО с просьбой, чтобы ночное прикрытие Белъцев и других важных прифронтовых объектов истребители ПВО взяли на себя.

На следующий день к нам прилетел начальник штаба истребительной авиации ПВО генерал С. А. Пестов, мой сокурсник по Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, и вопрос о ночном прикрытии с воздуха важнейших прифронтовых объектов был решен.

Перед возвращением в Москву Серафим Александрович спросил, не слышал ли я что-нибудь об Александре Филипповиче Исупове?

По несколько устаревшим данным мне было известно, что наш однокашник был назначен командиром 306-й штурмовой дивизии 17-й воздушной армии. Так я и ответил на заданный генералом Постовым вопрос. Добавил при этом, что встречался с Исуповым лично, когда он был еще заместителем комдива по политчасти.

— Устарели твои данные, Степан, — с нескрываемой печалью сказал Пестов. Сбили Александра фашисты, когда дивизия штурмовала отходившие на Одессу их войска. Искали его потом — не нашли.

Много позже, уже после войны, стало известно, что гитлеровцы схватили тяжело раненного Александра Исупова. Пытали, допрашивали, склоняли к предательству, затем отправили в концлагерь Маутхаузен. Наш бывший курсовой парторг по академии не склонил головы перед фашистскими захватчиками — он погиб как герой.

Управление, штаб и весь второй эшелон нашей воздушной армии перебазировались в село Ушуры. Размещение отделов и служб взял на себя начальник штаба генерал Селезнев. Мне представилась возможность полностью заняться оперативной работой, и я чаще стал выезжать на аэродромы, в штабы соединений и авиачастей, по мере сил оказывая им помощь в организации боевой работы. С разрешения генерала Селезнева я отправился на аэродром Сороки, где собиралась 218-я бомбардировочная авиадивизия полковника Н. К. Романова, имевшая на вооружении американские самолеты А-20Ж.

Вместе со мной выехала группа специалистов — семь человек. Путь был не очень дальний, и, пока ехали, главный штурман армии Михаил Николаевич Галимов рассказывал о поступавших в армию технических новинках, значительно облегчавших штурманскую работу, — о новых приводных радиостанциях, различных радиомаяках, пиротехнических средствах. Рассказывал обо всем этом Михаил Николаевич с большим воодушевлением. И неудивительно. Новая штурманская радиотехника позволяла безошибочно выводить самолеты в любой заданный командованием район, наверняка знать, где проходит передний край своих сухопутных войск, что было крайне важно при нанесении штурмовых и бомбовых ударов по врагу, "избегать опасных блудежек", как выразился Галимов.

…Полевой аэродром Сороки ждал дивизию. Когда мы прибыли туда, нас встретили представители ее передовой команды: начальник штаба полковник И. Д. Хмыров, начальник политотдела полковник И. М. Велюханов, несколько других офицеров. Полковник Хмыров доложил, что летные эшелоны, возглавляемые командиром дивизии Романовым, начнут прибывать в одиннадцать ноль-ноль. И действительно, точно в назначенное время над аэродромом послышался гул самолетных моторов. По сравнению с нашими отечественными бомбардировщиками А-20Ж выглядели как-то непривычно. Галимов заметил:

— Каракатицы, а не бомбардировщики.

— Да, нам пришлось изрядно помучиться с ними, — подтвердил начальник политотдела дивизии полковник Велюханов. — Но об этом комдив доложит.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

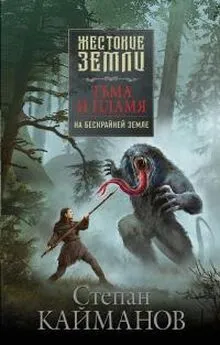

![Степан Кайманов - Тьма и пламя. На бескрайней земле [litres]](/books/1148188/stepan-kajmanov-tma-i-plamya-na-beskrajnej-zemle.webp)