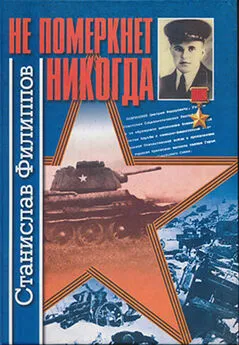

Николай Крылов - Не померкнет никогда

- Название:Не померкнет никогда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Крылов - Не померкнет никогда краткое содержание

В настоящем издании объединены воспоминания Маршала Советского Союза Н. И. Крылова о героической обороне Одессы и Севастополя, выходившие в свое время отдельными книгами. Николай Иванович Крылов был одним из руководителей обороны этих городов, начальником штаба Приморской армии, сражавшейся за них вместе о военными моряками. Последовательно рассказывая о развитии событий на одесских и севастопольских рубежах, автор опирается на богатый фактический материал, знакомит читателей со многими замечательными людьми — героями Одесской и Севастопольской обороны.

Не померкнет никогда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все говорится начистоту. И что гитлеровцы, готовящие генеральное наступление на Севастополь, подтягивают новые части, обеспечивая себе большой численный перевес. И что снять, вывезти отсюда пашу армию, если бы даже поступил такой приказ, практически невозможно: Севастополь не Одесса, и у флота не хватит перевозочных средств. А главное — стало еще важнее, еще необходимее сковать и перемолоть неприятельские войска, сосредоточенные сейчас в Крыму, не пустить их на Дон, на Кубань. И потому задача приморцев, севастопольцев-стоять насмерть, истреблять фашистов здесь, на этих вот рубежах…

Не скрывая силы противника, командующий говорил о силе нашей, о своей уверенности в стойкости и мужестве бойцов, о их воинском умении. Иван Ефимович рассказывал — это ведь знали не все, — чем отличились за войну, какой прошли путь командиры данного соединения вплоть до батальонных, а иногда и до ротных: тех, кто однажды ему запомнился, Петров уже не забывал.

Заканчивал командарм тем, что просил присутствующих откровенно, по-солдатски, сказать, как подготовились в подразделениях встретить врага, как настроены люди, какие остались недоделки в оборудовании позиций, в чем есть нужда и чем еще можно укрепить оборону.

И делегаты, откликаясь на этот призыв, выступали так горячо, взволнованно, что и привычные, казалось бы, слова обретали зажигающую силу. Помню, как обнимали товарищи сержанта, который, чувствовалось — от всего сердца, выкрикнул:

— Неужели ж русский, советский человек испугается немца, фашиста?! Нет, такому позору не бывать! Ручаюсь Военному совету: пока мы живы, наш взвод свою позицию не сдаст!

Многие высказывали конкретные деловые предложения: что следовало бы улучшить, переставить, сделать понадежнее. По предложениям бесспорным тут же принимались решения, отдавались приказания.

Потом участники дивизионных и бригадных собраний отчитывались у себя во взводах, батареях, передавая всем бойцам то, что услышали от командарма и других старших начальников. Генерал Петров заботился, чтобы в каждом подразделении кто-то рассказал о боевых заслугах командира дивизии, полка, своего батальона, чтобы красноармейцы из пополнения обязательно знали, как сражались и за что имеют награды ветераны.

Делегатские собрания и работа, проведенная в частях в связи с ними, морально подготавливали армию к тяжелым боям, заряжали той бесповоротной решимостью выполнить свой долг до конца, которая всегда лежит в основе массового героизма, массового подвига.

С переводом войск на повышенную боевую готовность изменялись распорядок, ритм их жизни. Происходил и заметный внутренний перелом в самих людях, сознававших, что "спокойный" период обороны остается позади. Все подтягивались, становились собраннее, строже.

И на любое смелое дело, на любой боевой пост, где больше опасности и выше ответственность, находилось сколько угодно добровольцев (их все чаще называли охотниками — по-старинному, как в первую Севастопольскую оборону, книги о которой ходили по рукам). Добровольцами были укомплектованы подразделения бронебойщиков, группы истребителей танков, выдвигавшиеся за передний край с гранатами и бутылками с зажигательной жидкостью. Из добровольцев же формировались — по мере того как поступало с Большой земли оружие-новые пулеметные расчеты, взводы и роты автоматчиков.

Вспоминая те майские дни, я вновь ощущаю их атмосферу — какой-то особый, охватывавший всех подъем духа. Он чувствовался и на совместном заседании Военных советов Черноморского флота и Приморской армии, где принимались важнейшие решения, и при любой встрече с командирами или представителями штабов, во всей нашей работе.

Подготовка к отражению штурма заканчивалась. В числе последних мероприятий, осуществленных по плану штарма, было рассредоточение двух легких армейских артполков-тех, что прибыли весной: их батареи придали стрелковым частям на наиболее танкоопасных направлениях. Свои танки мы расставили поротно в засадах — для ликвидации неприятельских клиньев, для поддержки контратак.

Каждый день использовался для инженерного укрепления рубежей. Углублялись окопы и ходы сообщения, монтировались из сборных деталей новые доты, добавлялись к прежним заграждениям еще десятки ежей, только что сваренных в железнодорожных мастерских из кусков рельсов, еще сотни противотанковых в противопехотных мин, только вчера изготовленных в штольнях спецкомбината…

* * *

Эта глава была бы незавершенной, если не сказать хоть немного о наших армейских тыловиках. Готовность фронта обороны к новым боям очень зависела и от них.

Собирая материалы для книги, я нашел в архиве боевую характеристику на начальника тыла Приморской армии интенданта 1 ранга А. П. Ермилова, написанную генералом Петровым. Аттестации, которые давал Иван Ефимович подчиненным, отличались нестандартностью, выразительной конкретностью, идущими от глубокого знания людей. "Умеет дать размах в работе, — писал командарм о начальнике тыла. — В каждом деле цепко хватается за всякую возможность улучшить снабжение состоящих на его попечении войск".

За этими словами так и встает сам Алексей Петрович Ермилов. Человек спортивного склада, выглядевший моложе своих сорока лет, подвижный и неиссякаемо энергичный, он работал в самой трудной обстановке с каким-то веселым задором.

В Севастополе система хозяйственных служб еще в большей степени, чем при обороне Одессы, отступала от обычной структуры армейского тыла: сами размеры плацдарма исключали необходимость в ряде промежуточных звеньев. И размах в работе, который отмечал у Ермилова командарм, начинался именно с умения строить ее не по шаблону, применяться к сложившимся специфическим условиям.

Все у тыловиков подчинялось тому, чтобы без лишних перегрузок подавать войскам все необходимое прямо на позиции, подвозить снаряды к каждому орудию. Перевозки производились почти всегда ночью. Автобатальон подвоза был разбит на колонны, которые обслуживали каждая свое, хорошо знакомое направление. Прикрепленные к дивизиям и бригадам командиры из управления тыла использовались при этом как своего рода диспетчеры.

Ночью же разгружали прибывавшие с Большой земли суда. И каждый транспорт встречали на причалах вместе о рабочей ротой Ермилов и его помощники. Если начиналась бомбежка или артиллерийский обстрел, что бывало нередко, они руководили разгрузкой — прерывать ее было нельзя, — как боем.

Однажды от прямого попадания авиабомбы затонул у причала не очень крупный транспорт, доставивший продовольствие, к выгрузке которого только что приступили. Глубина там была метров десять. Не желая мириться с потерей ценнейшего груза, начальник тыла приказал немедленно найти в хозяйственных подразделениях хороших ныряльщиков. А первым нырнул сам, нашел и подцепил крюком на пеньковом тросе ящик с грузом. Все находившиеся в трюмах продукты были подняты и переработаны. По этому факту можно судить, какой оборот принимала иной раз работа наших хозяйственников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: