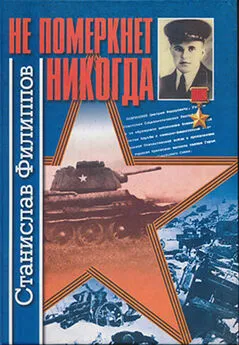

Николай Крылов - Не померкнет никогда

- Название:Не померкнет никогда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Крылов - Не померкнет никогда краткое содержание

В настоящем издании объединены воспоминания Маршала Советского Союза Н. И. Крылова о героической обороне Одессы и Севастополя, выходившие в свое время отдельными книгами. Николай Иванович Крылов был одним из руководителей обороны этих городов, начальником штаба Приморской армии, сражавшейся за них вместе о военными моряками. Последовательно рассказывая о развитии событий на одесских и севастопольских рубежах, автор опирается на богатый фактический материал, знакомит читателей со многими замечательными людьми — героями Одесской и Севастопольской обороны.

Не померкнет никогда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вспоминая предприимчивого Ермилова, я мысленно вижу рядом его заместителя интенданта армии Амаяка Бейбудовича Меграбяна — статного, с красивым смуглым лицом и знаками различия общевойскового полковника.

Меграбян окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, командовал в финскую кампанию полком, Отечественную войну встретил в штабе корпуса. На интендантскую должность его прислали к нам еще в Одессе, после ранения на Западном фронте.

Вот уж кто знал нужды частей не по заявкам! Меграбян просто не мыслил своей работы без того, чтобы самому не видеть положение в каждом полку. Бывало и так, что, попав в горячее место, армейский интендант вновь превращался в строевика. Как-то во время боев в полосе Чапаевской дивизии он поехал туда по своим снабженческим делам, а потом из штадива доложили: заместитель начальника тыла несколько часов командовал батальоном, где выбыл из строя комбат, организовал контратаку.

Не сомневаюсь, что рано или поздно Меграбян вернулся бы на командную или штабную службу, если бы в начале июля не оборвалась его жизнь. Погиб он в море, недалеко от Севастополя, на катере, вступившем в неравный бой с несколькими вражескими. Погиб, сражаясь до последнего дыхания. Об этом потом рассказали те немногие из находившихся на борту, кто остался в живых.

Как сообщил мне сын полковника Меграбяна инженер Вулен Амаякович, имя его отца присвоено в 1971 году школе в селении Агдан Иджеванского района, на родине Амаяка Бейбудовича.

А в те дни, о которых я веду сейчас рассказ, А. Б. Меграбян был поставлен во главе оперативной группы управления тыла, созданной для того, чтобы в любых условиях: обеспечивать доставку на передний край боеприпасов и пищи, эвакуацию раненых. В эту оперативную группу входил и военврач 1 ранга Д. Г. Соколовский, наш начсанарм. За относительно спокойное время он сделал по своей части исключительно много, настойчиво расширяя и совершенствуя всю систему медико-санитарной службы.

"Доразвертываемся, доразвертываемся!.." — это было любимое словечко деятельного, всегда куда-то спешившего Давида Григорьевича. Его "хозяйство" давно вышло за рамки того, что обычно имеет армия. Но иначе было нельзя: во-первых, никто не мог гарантировать бесперебойную отправку раненых на Большую землю, а во-вторых, постоянно действовало правило — тех, кого можно за месяц-полтора вернуть в строй, лечить здесь.

Значительная часть медицинских учреждений помещалась в надежных убежищах. В распоряжение начсанарма был передан еще ряд штолен в Инкермане, вблизи крупнейшего нашего подземного госпиталя (продолжая числиться медсанбатом Чапаевской дивизии, он обслуживал уже несколько соединений, имел специализированные отделения, до двадцати операционных столов), а также штольни в Юхариной балке, винные подвалы и другие подземелья на Северной стороне.

Докладывая Военному совету об итогах "доразвертывания" (общее число коек превысило семь тысяч), Соколовский считал, что этого еще мало. И вообще-то был прав. За две недели декабрьского штурма мы имели почти восемнадцать тысяч раненых, а в эвакуации их на Большую землю тогда еще не возникало особых перебоев.

Для расширенной сети госпиталей понадобилось немало добавочного младшего медперсонала. Тем более что в марте командование армии приняло решение: всех санитаров и медсестер моложе сорока лет перевести из лечебных учреждений тыла в боевые части. Замену им, само собой разумеется, надо было изыскать на месте.

Первым резервом явились севастопольские женщины, сандружинницы, окончившие курсы Красного Креста (их младшие товарки были уже в войсках). Но этого оказалось недостаточно, и Соколовский предложил готовить санитаров и санинструкторов в батальоне выздоравливающих.

Батальон, размещавшийся у Стрелецкой бухты при одном из госпиталей, служил в трудные моменты, как бывало и в Одессе, источником пополнения поредевших подразделений. А те раненые, которые не вполне годились для возвращения в боевой строй, стали, продолжая еще сами лечиться, проходить курс обучения, рассчитанный на несколько недель. Санитары из них получались отличные.

Раз уж зашла речь об умении армейских медиков преодолевать трудности, не могу умолчать и о том, как была ликвидирована вспышка неожиданной на юге цинги. Возникла она в апреле. Кроме недостатка витаминов в осадном войсковом рационе, очевидно, дали себя знать необычно суровая для Крыма зима и постоянное напряжение, в котором находились севастопольцы даже в "тихие" недели.

Соколовский забил тревогу. В частях быстро организовали варку настоя из хвои пихты (сосны в пределах плацдарма не было). На Мекензиевых горах и везде, где еще рос шиповник, собрали все оставшиеся на кустах ягоды. Наладили также производство можжевелового экстракта. Эти средства сдерживали распространение цинги. И все же свыше тысячи больных потребовалось госпитализировать.

Мы обычным порядком доносили о положении и принимаемых мерах старшим начальникам на Большую землю. Красок при этом не сгущали: не у одних нас трудности. Но Соколовский, встревоженный новыми случаями заболевания, послал однажды от собственного имени, и не по команде, а прямо в Главное управление тыла, радиограмму, составленную (я познакомился с ней уже задним числом) в довольно сильных выражениях.

Ответ на его депешу пришел без промедления и начинался с фразы, где начсанарму рекомендовалось изучить Устав внутренней службы. А дальше сообщалось, что нам немедленно высылается аскорбиновая кислота. Этот драгоценный по тем временам препарат (в Севастополе его не было совсем) доставил из Москвы инспектор Центрального военно-медицинского управления военврач 1 ранга Зотов, добравшийся к нам очень быстро.

Того, что он привез в своем чемоданчике, хватило, чтот, бы поставить на ноги всех больных. Давали результаты и профилактические меры, появилась первая зелень с севастопольских огородов. И к середине мая с цингой было покончено. Лишь удостоверившись в этом, Зотов отбыл обратно.

Представителю Центрального военно-медицинского управления был вверен коллективный научный труд большой группы военных врачей, созданный по почину армейского хирурга профессора В. С. Кофмана, — обобщение опыта обработки раненых в Севастопольскую оборону. Через год эта работа вышла в свет с предисловием генерала И. Е. Петрова и стала своеобразным памятником самоотверженным медикам Приморской армии: многих из ее авторов, в том числе и Кофмана, в живых уже не было.

Я говорил о том тыле, который является неотъемлемой частью армии, входит в ее состав и подчинен командарму. Но нашим ближним тылом был и сам Севастополь.

Привожу отдельные пункты из постановлений, принятых 16, 18, 26 мая городским комитетом обороны. Они поистине не нуждаются в комментариях и лучше, чем это смог бы сделать я, рассказывают, как город готовился вместе с армией к решительным боям. Вот эти решения, немедленно вступавшие в действие:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: