Асташенков Тимофеевич - Курчатов

- Название:Курчатов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Асташенков Тимофеевич - Курчатов краткое содержание

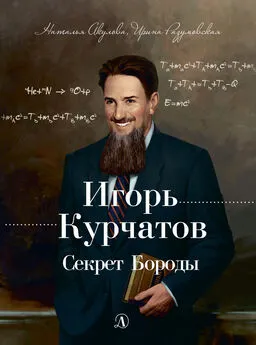

Книга посвящена великому ученому-физику, создателю первой советской атомной бомбы, Игорю Васильевичу Курчатову.

Курчатов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Договорились, что Игорь Васильевич начнет хлопотать...

Под непосредственным руководством Курчатова были разработаны требования к реакторному графиту, который должна дать промышленность. И очень жесткие для производства. Достаточно сказать, что примесь бора не должна была превышать миллионных долей, а редких земель – должно было быть еще меньше.

...На заводе старались удовлетворить требования института за счет выбора самого чистого сырья. Курчатов и Гончаров часто ездили на завод, помогали производственникам. Вскоре подключился к этой работе и Н. Ф. Правдюк. Почти каждый день он докладывал о делах Игорю Васильевичу. Тот выслушивал, уточнял, советовал, записывал в свою книгу то, что он решил предпринять.

В одну из таких бесед Николай Федотович рассказал об обсуждении требования института к чистоте графита в дирекции завода. Директор жаловался: «Ваши требования многие встречают в штыки. А мы им ничем возразить не можем, сами не понимаем, для чего вам такая дьявольская чистота графита?»

– Ну что я мог ответить? – улыбается Правдюк. Курчатов, поглаживая бороду, соглашается:

– Безусловно, звонить в колокола мы не можем.

– На этой почве, – продолжает Правдюк, – произошла даже курьезная история. Ко мне на заводе подошел инженер. «Я, – говорит, – понимаю важность жестких требований. Но скажите, каким методом вы делаете алмазы? Я всю литературу перечитал. Как высоздаете давлениеикаковвыход продукции?»

Игорь Васильевич от души посмеялся – действительно, неожиданный вывод – алмазы!..

И все же, когда стали испытывать графит, то обнаружился брак. Была введена новая технология, хотя и усложнившая производство, но от нее ждали чистого продукта. На заводе создали специальную лабораторию. Один из лучших советских специалистов по графиту возглавил заводские испытания. Графит пошел лучшего качества.

Наконец физические испытания института тоже подтвердили, что партия графита, полученная с завода, имеет сечение захвата, не выходящее за пределы контрольной цифры, данной Игорем Васильевичем. Курчатов вздохнул облегченно. Но темпов, предупредил он, не ослаблять, наоборот, повышать их – ведь графита только для первого реактора нужно сотни тонн. Да и физические испытания в институте надо вести более широким фронтом, чтобы ни один графитовый кирпич не миновал их.

Измерения проводились в двух «госпитальных» палатках, развернутых прямо напротив здания института. Часто сюда приходил Игорь Васильевич, сам садился за установку, выполнял измерения час, другой, третий...

Уран

Если по теоретическим расчетам графита требовалось сотни тонн, то урана несколько меньше – до 50 тонн. Но проблема обеспечения реактора ураном была ничуть не более легкой.

Тут цепь предприятий, от которых зависело получение продукта высокой чистоты, была еще длиннее. Она начиналась с рудника, где добывалась урановая руда, проходила через обогатительные фабрики и заводы металлического урана. Процесс производства урана осложнялся тем, что требовалась аппаратура, изготовленная из специальных материалов. При этом должна была соблюдаться очень точная дозировка реагентов и строжайше поддерживаться необходимая температура. Получение металлического урана невозможно без большого количества исключительно чистых реактивов.

Еще одна сложность. После переработки сотен тони урановых концентратов, поступающих с обогатительных фабрик, надо получить исключительно чистый уран, содержание отдельных примесей в котором не должно превышать миллионных долей. Особенно нетерпимы и здесь бор, кадмий, индий, редкие земли.

Как только был получен уран в виде порошка, окиси и металлических слитков, начались интенсивные измерения его физических характеристик. Источники нейтронов помещали для этого в графитовую призму и водяной бак. Применялись как бы две нейтроновые пушки. Они и «стреляли» по образцам урана и графита.

Теоретически было ясно, что осуществить цепную ядерную реакцию вполне возможно. Но практически нейтроны могут захватываться ядрами без деления или просто вылететь за пределы реактора. Надо было получить как можно больше сведений о механизме возникновения вторичных нейтронов, о сечениях реакции их взаимодействия с ураном и замедлителем, причем данные нужны были в широком диапазоне энергий, начиная от той, которую нейтроны имеют в момент деления ядер, и кончая энергией обычного теплового движения частиц.

Еще никогда в распоряжении Игоря Васильевича, так близко в идеях подходившего к получению атомной энергии, не было металлического урана – прямого источника этой энергии. Когда была получена первая партия, он вызвал сотрудников, ответственных за этот участок работы, и показал на запакованное богатство:

– Знакомьтесь: уран.

Знакомиться с ураном действительно нужно было основательно. Ведь малейшее незнание грозило опасностью. Это подтвердил такой случай.

Один из лаборантов, В. К. Лосев, измерял в палатке вторичные нейтроны, как вдруг увидел оранжевое пламя. Огонь моментально перекинулся на палатку, она загорелась. Все присутствовавшие уже боролись с пламенем. Одним из первых прибежал к палатке Курчатов.

– Водой не заливать, – властно командовал он, – засыпать песком...

Палатку спасти не удалось – сгорела дотла. Все остальное – а оно-то и представляло ценность – удалось отстоять. Комиссия из виднейших специалистов стала разбираться: кто же виноват? Оказалось: незнание. Это теперь в каждом учебнике можно прочесть: «Порошкообразный металлический уран легко возгорается и при распылении в воздухе горит ярким пламенем». А тогда ведь никто этого предвидеть не мог.

Заводы стали присылать уран регулярнее, хотя еще и небольшими партиями. И его тоже немедленно проверяли, насколько он чист. Теперь эти измерения, как и физическое испытание графита, производились в огромном помещении, названном СК – склад котла (реактора).

Одновременно по заданию Игоря Васильевича начались проектирование и подготовка к постройке здания для первого реактора.

– Для циклотронов дома строил, для реакторов – никогда, – смущенно говорил архитектор А.Ф. Жигулев, после того как Курчатов поручил ему спроектировать это необычное здание.

Скоро на территории института стало расти серое кирпичное здание. А под землей возникали таинственные ходы сообщений.

Уран проверяли в условиях, все более близких к его реальному назначению в реакторе. С самого начала ученые во главе с Игорем Васильевичем четко определили, что уран и графит не надо перемешивать. Было предложено применить решетку, состоящую из замедлителя с периодически вкрапленными в него кусками (блоками) урана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: