Николай Борисов - Русские полководцы XIII-XVI веков

- Название:Русские полководцы XIII-XVI веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Борисов - Русские полководцы XIII-XVI веков краткое содержание

Русские полководцы XIII-XVI веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разумеется, риск всегда присутствует в военном деле. Однако степень его различна. Дмитрий рисковал более чем кто бы то ни было, так как сознательно вступил на путь смелых импровизаций, сценой для которых была история Руси, а платой за неудачу — бедствия целого народа.

Первое необычное решение московского князя заключалось в том, чтобы не ждать подхода татар на левом берегу Оки, у бродов, или же в стенах московской каменной крепости, а двинуться им навстречу, в глубь Дикого поля. Этот путь был пугающе схож с походом южнорусских князей против татар в 1223 г., завершившимся разгромом и гибелью всего войска на реке Калке. С тех пор русские, кажется, ни разу не пытались вторгнуться в степь. Воспоминания о битве на Калке вставали как глухая угроза. Однако Дмитрий преодолел страх. Он рисковал — но в случае успеха мог выиграть очень многое: встретить Мамая прежде, чем тот успеет соединиться с Ягайло.

Второй раз Дмитрий рискнул всем, когда, избрав позицию на Куликовом поле, отдал приказ переправляться через Дон и разрушать за собой мосты. Этим он лишал своих воинов и себя самого последней надежды — в случае неудачи спастись бегством. Им оставалось только два исхода: победить или погибнуть. Однако, сделав победу единственным условием спасения — ставка не для слабых духом! — Дмитрий вновь выиграл очень многое. Своими природными особенностями Куликово поле давало полководцу ряд преимуществ, которыми он умело воспользовался. Перед битвой русское войско было построено так, что фланги и тыл были защищены от внезапного удара татар естественными препятствиями — Доном, Непрядвой и мелкими речками, а также лесом (Зеленой дубравой). Татары не смогли применить на Куликовом поле свой излюбленный прием — фланговый охват. Дмитрий заставил Мамая атаковать русское войско "в лоб", что вело к наибольшим потерям для атакующих и требовало от них особых усилий. Такой "сценарий" сражения был оправдан и психологически: привыкшие побеждать стремительным набегом, татары быстро теряли боевой пыл в затяжном рукопашном бою.

И последний, третий раз рисковал Дмитрий, и на сей раз прежде всего своей собственной головой, становясь в ряды обреченного сторожевого полка. Лишь чудом избежав гибели, он сумел этим самоотверженным поступком, личным участием в битве, вселить мужество в своих воинов, и прежде всего "небывальцев" — впервые вставших в чистом поле против стремительной и страшной татарской конной "лавы" ополченцев.

Итак, готовность идти на огромный риск — но риск не бесцельный, а глубоко осмысленный, принесший победу, — вот основа поведения князя Дмитрия в борьбе с Мамаем. В смертельной игре, которую он вел со степным драконом, — таков был древний восточный символ победы, изображенный на монгольских знаменах, — Дмитрий проявил не только смелость, проницательность, но и нечто большее: вдохновение, почти гениальность. Пять поколений русских князей, предков Дмитрия, не напрасно проводили целые годы в Орде: они научились понимать "поганых", разгадали их слабые стороны, изучили повадки. Их горький опыт — опыт раба, изучающего привычки своего господина в тайной надежде когда-нибудь зарезать его, — пророс в сознании правнука безошибочным знанием. Дмитрий чувствовал противника, как чувствует зверя опытный лесовик-охотник.

"Куликовская битва достопамятна не только храбростию, но и самым искусством", — утверждали. М. Карамзин (39, 392). Действительно, отчаянный риск и личное мужество соединились в ней с холодным и точным расчетом полководца.

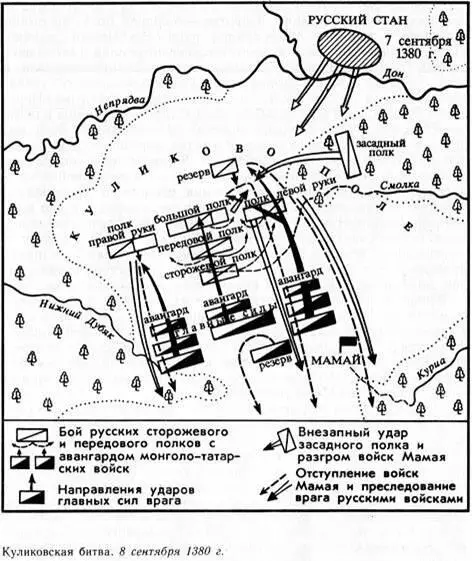

Куликовская битва. 8 сентября 1380 г.

Свое войско Дмитрий построил на Куликовом поле в обычном для того времени порядке: в центре — большой полк, по сторонам — полк левой и полк правой руки. Необычным, однако, было помещение впереди конного сторожевого полка и стоявшего за ним передового полка. Задача первого из них состояла в том, чтобы не дать татарским лучникам безнаказанно обстреливать основные русские силы до начала самого сражения. Передовой полк должен был ослабить удар татарской конницы в центре. Другой особенностью расположения русского войска было выделение многочисленного засадного полка, укрывшегося на левом фланге позиции, в Зеленой дубраве. Впрочем, идея выделения засадного полка была, конечно, достаточно традиционной в военном искусстве того времени. Главная сложность заключалась в том, чтобы увести полк незаметно для противника и точно выбрать время для атаки. Понимая это, Дмитрий поручил засадный полк своему двоюродному брату Владимиру Серпуховскому и опытнейшему воеводе Дмитрию Боброку. На случай внезапного прорыва татар в тыл Дмитрий оставил позади строя своих полков весомый резерв — отряд князя Дмитрия Ольгердовича.

Много полководческого искусства требовалось для правильного распределения сил по полкам. "Гвардия" — закаленные в боях княжеские дружинники, рядовая конница, пехота — все должны были стать там, где они могли принести наибольшую пользу. Источники свидетельствуют о том, что "уряжал полки" воевода Дмитрий Боброк. Несомненно, его план был согласован с великим князем Дмитрием Ивановичем.

Поздним утром 8 сентября 1380 г., когда рассеялся туман, Мамай двинул тысячи своих всадников и пехотинцев на русские полки.

Описать ход самой битвы, продолжавшейся около четырех часов, так же невозможно, как описать боль и смерть. "Изо всех добродетелей одна храбрость сродни безумию", — утверждал Плутарх. Десятки тысяч обезумевших от ненависти людей, рубивших, резавших, коловших, душивших друг друга в страшной давке, — такова была апокалипсическая картина Куликовской битвы, единственным безучастным зрителем которой был сам Всевышний.

Небесное воинство помогает русским воинам в Куликовской битве. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

Ныне, глядя на Куликово поле с высоты Красного холма, где высится огромная чугунная колонна — памятник мужеству наших предков, — трудно представить себе, что на этих ничем не примечательных склонах — то зеленеющих озимыми, то золотящихся спелыми колосьями — вершилась история Руси. Лишь иногда, когда проснувшийся северный ветер погонит по широкому степному небу табуны розовых облаков, Куликово поле словно оживает. Тени облаков скользят по его впадинам и возвышенностям, точно несущиеся в атаку полки. Все вокруг наполняется призрачным движением и каким-то беспокойством. Солнце — этот великий режиссер, не нуждающийся в присутствии зрителей, — вновь и вновь разыгрывает на огромной сцене Куликова поля величаво-трагическое действо извечной борьбы света и тьмы…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: