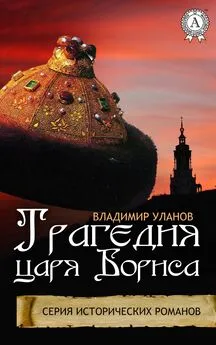

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

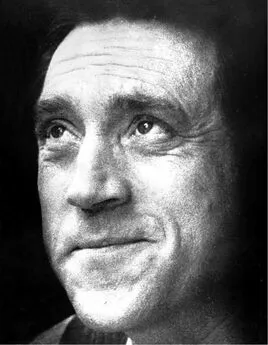

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что касается траления, то после неудачной попытки в Бельте, вызвавшей много острот и снисходительно-иронических замечаний, мне все же удалось настоять на своем, и еще 2 декабря, в Angra Paquena, был издан циркуляр с подробными описанием и чертежами трала артурского образца и с инструкцией организации тралящего каравана из миноносцев. Тралы предписывалось изготовить теперь же, средствами кораблей 1-го ранга при содействии «Камчатки», чтобы, тотчас по соединении с отрядом адмирала Фелькерзама, можно было начать тренировку миноносцев в незнакомом им деле. Однако и по приходе в Носи-бэ циркуляр этот оставался мертвой буквой; провести его в жизнь оказывалось не так-то просто, пока я не спохватился, что все дело в фирме: не проходит под моим флагом — надо пустить под чужим.

Действительно, как только делом заинтересовался контр-адмирал Фелькерзам, как только он, по приказу начальника эскадры, принял на себя руководство всей организацией и во всей полноте власти начал без стеснений командовать флагманскими минерами — исчезли всякие трения и все начало быстро налаживаться. Не только траление, но и постановка мин заграждения с миноносцев, которую до того считали каким-то артурским бредом!..

Дело пошло успешно, насколько позволяли почти постоянные поломки и повреждения в механизмах наших миноносцев.

Вероятно, ввиду такого плачевного их состояния и, может быть, под впечатлением моих рассказов о том, какое широкое применение давали под Артуром японцы своим минным катерам, — адмирал приказал из наших минных катеров образовать два отряда: I — из шести новейшего типа — и II — из восьми более старых и тихоходных. Оба отряда были отданы в мое-распоряжение.

— Позаймитесь с ними. Авось пригодятся! — говорил адмирал. — Кстати, и на эскадре получатся отражать атаки. Наши миноносцы для этого ворошить нельзя — того гляди, окончательно поломаются и не дойдут до места.

24 января я впервые собрал свою флотилию, никогда до того соединенно не плававшую. Это первое наше выступление ознаменовалось происшествием, которое «было бы смешно, когда бы не было так грустно».

Перед самой войной, осенью 1903 г., у нас решено было ввести новый свод сигналов (солидная комиссия работала над его составлением больше 5 лет). Книги этого нового свода не успели доехать до Порт-Артура, так как он уже был отрезан, но попали во Владивосток, и ими же была снабжена вторая эскадра.

Еще при выходе из Либавы я обращал внимание тех, кому ведать надлежит, на то обстоятельство, что, встретившись с артурской эскадрой, мы будем говорить на разных языках, но меня успокоили, сказав, что на всякий случай захвачены и старые книги. Впрочем, с падением Порт-Артура возможность затруднения была радикально устранена.

Но вот что случилось на самой второй эскадре: при спешном ее снаряжении корабли получили шлюпочные сигнальные книжки (сокращенный и упрощенный свод сигналов, ничего общего не имеющий с судовыми сигнальными книгами) нового издания, а приложения к ним, содержащие так называемые эволюционные сигналы, отпечатать в новой редакции не успели. Оказалось, что в новой книжке и в приложении к старой тем же сочетаниям флагов соответствуют значения, ничего общего между собой не имеющие.

Как только моя флотилия в назначенный час собралась у «Суворова», я сел на мой флагманский катер и по эволюционному своду (приложение к старой книжке) сделал сигнал: «Быть в строе кильватера». Велико было мое удивление, когда со спуском сигнала все мои катера вместо того, чтобы чинно вступить в свое место, дали полный ход и бросились врассыпную, кто куда!.. Они заглянули в новую книжку, а там этот сигнал значил: «Осмотреть берег»… Не без труда удалось собрать разбежавшуюся компанию…

На «Суворове» сначала изумились, но затем, сличив новую книжку и старое приложение, поняли, что вышло недоразумение. Много смеялись…

В результате пришлось отдать приказ по эскадре: спрятать новое, но неполное издание под замок и впредь пользоваться старым со всеми его приложениями.

Мелочь?.. — но какая характерная!

А если бы подобный случай имел место в виду неприятеля?..

В последующие дни — опять перерыв моего дневника, но на этот раз не как результат угнетенного состояния духа, а просто — за недостатком времени, так как с утра до ночи я возился со своей флотилией. Это был хороший, бодрый период. Во-первых — нашлось свое дело, занявшись которым можно было встряхнуться, отогнать от себя черные мысли; во-вторых — по чести сказать — мои молодые капитаны были как на подбор, не знали усталости, не признавали слова «невозможно», и если бы Бог дал добраться до неприятеля, то они, наверно, что-нибудь да сделали бы; в-третьих — не только никто на меня не косился, не считал, что я вторгаюсь в пределы его компетенции, но даже наоборот — готовы были оказать всякое содействие — пусть, мол, забавляется на свободе своими игрушками и не мешает нам священнодействовать по рецепту, выработанному под «шпицем»…

1 февраля всей эскадрой ходили в море, где, разделившись на два отряда, маневрировали друг против друга, как бы в бою, но по заранее составленному и объявленному приказом плану. Вышло «не особенно замечательно, но все-таки хоть что-нибудь», как закончил я в моем дневнике описание этого маневра. К вечеру, перед возвращением в Носи-бэ, к нам присоединились ожидавшиеся со дня на день «Олег», «Изумруд», «Днепр-1», и «Рион» (бывшие — «Петербург» и «Смоленск») и миноносцы — «Громкий» и «Грозный».

Два слова по поводу беспроволочного телеграфа на эскадре. Привожу выдержку из приказа от 1 февраля за № 83:

«На транспортах «Корея» и «Китай» установлены маркониевские станции беспроволочного телеграфа с коротким рангоутом, с простой проводкой. На всех прочих судах эскадры, кроме миноносцев, поставлены станции «Сляби-Арко» с высоким рангоутом, с огромной сетью. На «Урале» есть мощная станция, также «Сляби-Арко», претендующая действовать на расстояние 500 миль и более… За все время станция «Корея» принимала прежде всех прочих телеграммы с расстояния в 90 миль, тогда как до сего времени ни один из наших кораблей не мог разбирать телеграмм на расстояниях, превышающих 65 миль. И сегодня, 1 февраля, в 6 1/2 утра, станция «Корея» приняла первой, с расстояния 60 миль и стоя за горой, телеграмму «Олега», которую не могла принять мощная станция «Урала», хотя именно на последнюю было возложено поручение войти в переговоры с «Олегом» еще со вчерашнего дня, и несмотря на то, что между «Уралом» и «Олегом» не могло быть в это время не только земли, но даже ни одного рангоута».

Оставалось только благодарить технический комитет, пренебрегший испытанной системой «Маркони» и снабдивший нас аппаратами «Сляби-Арко», которые должны были действовать еще лучше…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: