Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

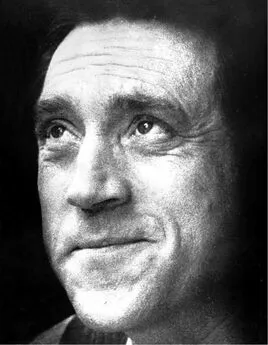

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из моего многолетнего, почти непрерывного, тесного сожительства с плавающим составом нижних чинов я вынес убеждение, что команда каким-то необъяснимым путем, по каким-то неуловимым признакам очень быстро дает оценку своему начальнику и, надо отдать справедливость, редко ошибается.

Так было в Артуре, когда про Старка говорили: «Куда старику! обождем настоящего»; Макарова любовно называли «дедом», «бородой», «головой», «настоящим, который сделает»; об Алексееве отзывались, что он «только для видимости и в бой не пойдет», а про Витгефта — «Храбер на японцев, да со своими не совладает»… Наиболее важный момент в процессе развития этой оценки — тот, когда начальника начинают называть просто «наш» или «сам», когда слагается убеждение, что «наш сделает». С этого момента «наш» считается неразделимым с «нами», и всякое его решение — безапелляционным и наилучшим, преследующим «наши» интересы, противополагаемые интересам «начальства» — какой-то весьма далекой, таинственной, но всегда недоброжелательной, силы, преследующей какие-то свои особенные, чуждые «нашим» интересам цели, с которой «нашему» все время приходится бороться.

В данном случае среди команды под впечатлением статей г. Клало создалось совершенно несправедливое, но твердое убеждение, что «наш» послал его просить подмоги, а «начальство» препятствует. При этом, в силу той неопределенности, той неустойчивости понятий, которые возникают в коллективном сознании народных масс, мыслящих не идеями, но образами, для них невозможно было провести строгой границы между сторонниками «нашего», за которыми и в огонь, и в воду, и сторонниками «начальства», не заслуживающими доверия.

Офицер, к которому только что обращались по самым задушевным делам, вдруг оказывался в подозрении, как оправдывающий деяния таинственного «начальства», действующий с ним заодно, — и от него начинали сторониться, разговоров с ним избегали, толкованиям его заранее не верили. Получалась какая-то невообразимая путаница, неурядица. Команда смутно чувствовала, что где-то, что-то неладно, но не умела разобраться: где — друзья, где — враги… Этот период ознаменовался вспышками неудовольствия на разных судах, даже на таких, как, например, «Нахимов», на котором существовал солидный кадр старослуживых нижних чинов (да еще гвардейского экипажа), остававшихся на нем со времени последнего заграничного плавания.

Непосредственное вмешательство адмирала, его властное слово — немедленно прекращали беспорядок, но тем не менее что-то как будто было подорвано. Нарушения дисциплины становились все чаще. Подъем на фок-мачте гюйса, сопровождаемый пушечным выстрелом (Подъем гюйса (крепостного флага) на фок-мачте, сопровождаемый пушечным выстрелом, означает начало заседания «суда особой комиссии» — высшего судебного учреждения на эскадре, находящейся в отдельном плавании), сделался почти обычным явлением и уже не привлекал ничьего внимания. Преступления бывали серьезные; часто такие, за которые по законам военного времени полагалась смертная казнь… Адмирал не конфирмовал ни одного такого приговора… Однажды докладчик позволил себе высказать мнение, что излишняя мягкость может быть во вред, что надо показать прочим пример в целях устрашения…

— Излишняя мягкость? Ну, нет! Я не из жалостливых! Просто считаю бессмысленным. Можно ли устрашить примером смертной казни людей, которые идут за мной, которых я веду на смерть? Перед боем всех арестованных выпустят из карцера (Так полагается по уставу), и, как знать, может быть, они будут героями!.. — резко ответил ему адмирал.

Каким-то путем этот разговор, происходивший с глазу на глаз, в тот же день облетел всю эскадру, и… странно, что преступления против дисциплины не только не умножились, но чувствительно сократились…

Передавались, конечно, не подлинные слова, а лишь идея, да и та приукрашенная, приобретшая характер легендарного сказания.

Верно это, ваше высокоблагородие, — спросил меня конфиденциальным тоном вестовой, прибиравшийся в каюте, — будто «наш» всякие штрафы до бою отставил? Как, мол, ни виноват, пущай кровью отслужит — не препятствуйте!

Ты это откуда слышал?

Ребята сказывают…

А сам ты как полагаешь?

Чего ж тут полагать! Известное дело — «наш», он-те покажет! Скажет, что отрубит! Одно слово…

Предыдущие строки были уже напечатаны (в фельетонах газеты «Русь»), когда из высококомпетентного источника мною были получены сведения, что вдохновенная проповедь г. Кладо заслужила одинаковую оценку как среди офицеров второй эскадры (на Мадагаскаре), так и в среде их сухопутных товарищей (на полях Маньчжурии).

Письмо это так ярко подчеркивает солидарность взглядов «пушечного мяса» (морского и сухопутного — одинаково), так резко обрисовывает «его» отношение к героям, восседавшим на мягких креслах и никогда не слышавшим свиста неприятельского снаряда, что я позволю себе передать читателям некоторые выдержки дословно, не заботясь о стиле.

(Письмо, видимо, было писано наскоро, не для печати.)

«…Известные статьи г. Кладо и в действующей армии встречались с негодованием, и многие горячие головы называли эти статьи изменой России и отечеству.

СПБ. Телегр. Агентство услужливо передавало эти статьи даже по телеграфу, и на всех нас его (Кладо) оптимизм, основанный на цифрах и коэффициентах, производил удручающее впечатление. Его кликушеские завывания о немедленной помощи второй эскадре заставляли нас дивиться — что думают в Петербурге об этой необычной военной некорректности г. Кладо!»

Начальник разведочного отделения штаба генерала Куропаткина (ген. шт. полковн. Линда) «не раз говорил» начальнику морской походной канцелярии того же штаба (капитану 1-го ранга Русину) «о необходимости доложить главнокомандующему и просить его ходатайства о прекращении печатания преступных статей г. Кладо… что статьи эти… описывающие состояние второй эскадры, цифрами доказывающие превосходство японцев, — наводят на войска уныние и (главное) раскрывают глаза японцам. — В деле разведки компетентность источника сведений имеет огромное значение, и как бы ни были хорошо осведомлены японцы о нашем флоте, преступная болтливость г. Кладо должна быть для них откровением».

Далее тот же полковник Линда указывал капитану 1-го ранга Русину, что необходимо «торопить движение эскадры», считая «задержку ее в Носи-бэ и выжидание небогатовских судов — преступной».

В заключение мой уважаемый корреспондент говорит: «Статьи г. Кладо… я считал и считаю государственным преступлением».

Я счел своим долгом привести здесь этот голос из Маньчжурии как иллюстрацию к моему дневнику, писанному на Мадагаскаре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: