Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

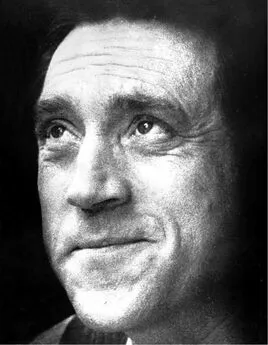

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Через несколько минут телеграф сообщит всему свету… — словно про себя, но, как мне показалось, слегка дрогнувшим голосом проговорил адмирал, стоявший на левом крыле мостика и пытливо вглядывавшийся в даль по направлению к городу.

Командир «Суворова» капитан 1-го ранга И. неожиданно нарушил торжественное настроение, весело расхохотавшись.

— Фриментль-то! Вот ахнет! Ведь он нас считает теперь к югу от Австралии! Богатейший трюк! — восклицал он.

И всем вдруг стало тоже удивительно весело. Смеялись даже сигнальщики, из уважения к начальству прикрывавшие лица биноклями…

Из Сингапура на пересечку курса эскадры выбежал маленький пароходик под флагом русского консула. Хоть и лестно было бы повидать его лично, узнать все новости, но для этого пришлось бы останавливать эскадру. Ограничились тем, что командировали один из миноносцев принять депеши и затем на ходу (это было организовано) передать их к нам. Сдав пакеты миноносцу, пароходик догнал эскадру и некоторое время шел рядом с «Суворовым». Консул кричал, что им собраны все газеты, какие попались под руку в этой спешке; кой-каких, может быть, нет, а потому главнейшие новости он передавал в рупор.

Между прочим, оказывается, что всего три дня тому назад японские крейсера заходили в Сингапур, а теперь, по имеемым сведениям, их эскадра ушла на север Борнео. Похоже, что нас начисто прозевали.

В 7 ч. вечера прошли маяк на острове Pedro Branco. Впереди — Южно-Китайское море.

27марта. Ночь прошла спокойно. В 6 ч. утра застопорили машины. Миноносцы (их уже не ведут на буксире) принимали уголь. В 11 ч. утра тронулись дальше.

28 марта (2 ч. пополуночи). Вчера за день так выспался, что теперь сон не берет. Думаю, если даже японцы собираются напасть, то все же раньше, как завтра, мы их не увидим, — от Лабуана на пересечку нашего курса 600 миль. Возможно, что близко бой. Внимательно прислушиваюсь к собственным мыслям, припоминаю разговоры офицеров между собой, стараюсь дать себе отчет в господствующем настроении… Ничего — настроение бодрое, спокойное… Пожалуй, даже слишком много спокойствия — почти равнодушие к собственной судьбе; а ведь с этой судьбой тесно связана и судьба нашего дела… Явный результат переутомления. Устали все мы. Нервы притупились. Отдых невозможен. Ну, так скорее бы конец… Наш спешный выход с Мадагаскара изрядно всех подбодрил. Удачный проход Малаккским проливом тоже вызвал немалый подъем духа. Дух бодр. Это чрезмерное спокойствие, почти равнодушие, почти подавленность, которых нельзя не отметить, являются результатом причин чисто физических. В бою все встряхнутся, и дух вступит в свои права. На бой нас еще хватит. Хотя… нельзя передерживать — силы на исходе… Чтобы скоротать время, читал переводный роман «Жертва Авраама» из времен бурской войны какого-то Ионсона, должно быть, участника самой войны. Странное дело, нашел много мыслей, которые и мне приходили в голову в Порт-Артуре, особенно после первых столкновений с неприятелем. Так, на пример, эти слезливые «ахи» и «охи» по поводу участи бедных раненых. Я не говорю про офицеров, свободно, по доброй воле избравших военное дело, а значит, и войну со всеми ее последствиями, своим ремеслом, — нет, я говорю только про нижних чинов, служащих по призыву, обязанных служить, вне зависимости от их склонностей. Здорового парня берут из его семьи, везут за 10 000 верст, заставляют драться с неведомым врагом, неведомо за что, а когда он, израненный, окажется на койке госпиталя — сердобольные особы поят его чаем, угощают вареньем и «так жалеют бедненького»!.. Я ничего не имею против чая с вареньем и всяких других удобств, но эта жалость кажется мне глубочайшим лицемерием. Мало того, она, эта жалость, обидна для раненых.

Их страдания заслуживают более серьезного отношения. Человека послали на смерть и увечья, а когда это случилось — его жалеют!.. Да разве он не вправе сказать: «Не оскорбляйте меня вашим запоздалым состраданием! Раньше надо было думать об этом! Если бы не мне, а тем, что теперь проливают слезы, самим пришлось идти на войну, если бы не было у них под рукой всегда готового пушечного мяса, — они были бы осторожнее!»… Это верно — «были бы осторожнее» — но никакая осторожность не в состоянии коренным образом устранить самую возможность войны, а значит — и смерти, и увечья сотен тысяч людей.

И вот — мы опять лицом к лицу с вечной, неразгаданной тайной, перед завесой, скрывающей от пытливого ума человека роковой смысл войны… Я не верю мечтателям, которые надеются, что со временем войны прекратятся. Война такое же стихийное явление в жизни органической, как ураган, землетрясение — в жизни неорганической. Автор романа тщетно пытается разрешить эту загадку и оставляет вопрос открытым; но странно, что и другой, попутный, вопрос он считает неразрешимым: «Может ли истинный христианин идти на войну с тем, чтобы убивать себе подобных?» Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу, иллюстрирована массой текстов из Писания, но ответа на нее нет, а между тем, мне кажется, он существует. На первый взгляд какое жестокое противоречие: с одной стороны — все христианские церкви (всех вероисповеданий) признают присягу на верность воинскому долгу, имеют установленные каноническими правилами молитвы и даже целые богослужения о «победе и одолении» врага, с другой — не только подходя к причастию, не только участвуя непосредственно в пасхальном крестном ходе, но даже входя в преддверие алтаря (официально миряне лишены права входа в сам алтарь, — они могут быть только в ризнице или в жертвеннике), подходя к Плащанице для поклонения, всякий военный обязан снять оружие. Значит, оружие не терпится в «месте святе»? Но как же призывают на него благословение Божие?.. Мне думается, противоречие падает, и ответ на вопрос является сам собою, стоит лишь поставить его иначе: «Может ли истинный христианин идти на войну с тем, чтобы, жертвуя собственной жизнью, защитить себе подобных от врага, идущего извне?» Ответ ясен — не только может, но и выполнит этим свой священный долг, так как «больше сея любве никто же имат, иже душу свою полагает за други». Война наступательная, имеющая целью покорение народов, захват их имущества, — противна Христову учению, но защита Родины, жертва собственной жизнью за благо ее — святой подвиг любви и самоотвержения. Однако довольно философии.

28 марта, 2 часа дня. Сегодня утром, совершенно неожиданно (и притом впервые) был приглашен к адмиралу на совещание. Кроме меня, присутствовали только флаг-капитан и лейтенант С. Думаю, что приглашением обязан последнему. Адмирал начал с заявления, что присутствующие в курсе дела, и просил их высказать свое откровенное мнение. В отношении ко мне это было не совсем правильно, так как я не состоял в числе посвященных в тайны штаба и если знал больше, чем другие офицеры «Суворова», то лишь из отрывочных и часто уклончивых сообщений лейтенанта С. да из разговоров за адмиральским столом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: