Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы

- Название:Трагедия Цусимы

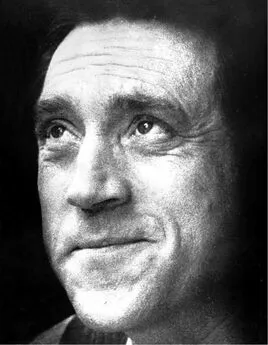

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-30238-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семёнов - Трагедия Цусимы краткое содержание

Эта книга написана человеком уникальной судьбы. Капитан второго ранга Владимир Иванович Семёнов был единственным офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и участвовать в обоих главных морских сражениях — в Желтом море и при Цусиме. В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры, Семёнов получил пять ранений и после возвращения из японского плена прожил совсем недолго, но успел дополнить свои дневники, которые вел во время боевых действий, и издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Еще при жизни автора эти книги были переведены на девять языков, их цитировал сам триумфатор Цусимы — адмирал Того. А на родине мемуары Семёнова вызвали громкий скандал — Владимир Иванович первым посмел написать, что броненосец «Петропавловск», на котором погиб адмирал Макаров, подорвался не на японской, а на русской мине, и вопреки общественному мнению очень высоко оценивал деятельность адмирала Рожественского.

После ранней смерти В. И. Семёнова (он скончался в возрасте 43 лет) его книги были незаслуженно забыты и теперь известны лишь специалистам. Это — первое за 100 лет полное издание трилогии, возвращающее отечественному читателю одни из лучших мемуаров о Русско-японской войне.

Трагедия Цусимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Полковник смутился, стал бормотать какие-то извинения, затем исчез, и до самого отъезда мы его больше не видели. Переводчик, как и Кимура, пояснял, что это «совсем японский» человек, что он очень старался все устроить так, как европейцы привыкли, но только не умеет. Плохо верилось таким объяснениям.

В госпитале нас кормили не роскошно, но сытно. Не всегда было вкусно, но всегда по меньшей мере съедобно. Зато здесь… Начну с того, что ни скатерти, ни салфеток не полагалось. Ножи, ложки — покрыты грязью, а между зубьями вилок скопились целые залежи ее. Но это дело поправимое — отмыли и очистили. С тарелками было хуже, так как пища приносилась уже положенной на них, а судя по захватанным краям, и донышки не должны были отличаться чистотой. На breakfast дали овсянку с сахаром (причем сахар был уже насыпан в тарелку) и рис, политый соусом кэрри. Думали, что придется поддерживать питание чаем с хлебом, когда, к общей нашей радости, появился маркитант, у которого приобрели американские консервы — ветчину, какую-то замазку под названием «паштет из дичи», калифорнийские фрукты и кофе со сливками. В полдень опять угостили. Бульон (грязная вода) и желто-серый омлет с репчатым луком. В 12 ч. 50 мин. дня, когда мы еще сидели за столом, барак закачался и заскрипел; посуда запрыгала по столу. Так продолжалось 10 секунд. Через три минуты — второй удар, слабее первого и продолжительностью 5 секунд. В 4 часа дня снова принесли пищу — опять овсянка с сахаром и какая-то отвратительная слизь с мелко накрошенными кусочками мяса и сала. (Брезгливый человек не выдержал бы одного взгляда на это крошево.) Справились — почему это вздумали кормить в неурочный час? Переводчик пояснил, что вскоре мы выезжаем; ужинать будет негде, и поесть придется только завтра утром, а потому надо подкрепиться. Бросились к маркитанту, но, увы, почти все запасы его уже были раскуплены, а съездить в город за новыми у него не хватало времени. (Надо заметить, что в нашей партии, кроме адмирала, было 3 штаб-офицера, 5 обер-офицеров, 2 кондуктора и 1 юнкер.)

Все эти злоключения имели и свою хорошую сторону. Когда их не было (как например — последние дни в госпитале, а в особенности на пароходе, в знакомой обстановке, среди полного комфорта), оставалось слишком много времени для того, чтобы думать, вспоминать прошлое, гадать о будущем… А думы всегда были одна безотраднее другой… Бывали моменты такой тоски, что… хоть за борт броситься! Проверяя, вспоминая ощущения, пережитые на пароходе, скажу: случись в то время какое-нибудь несчастье — налети пароход на блуждающую мину, столкнись с другим, я бы пальцем не шевельнул для своего спасения — такое чувствовалось угнетенное состояние, так хотелось конца… Теперь же, когда приходится всячески изворачиваться, чтобы не остаться голодным, сооружать подушку из пиджака, завернутого в полотенце, собственноручно чистить ножи и вилки и мыть посуду — весь отдаешься этим мелким заботам, и никакие мысли не лезут в голову. — Однако зовут. Пора ехать.

В 4 1/2 часа дня на портовом пароходике отвалили от карантинной пристани, а через полчаса высадились в местечке Удзина. До железнодорожной станции дошли пешком (кроме адмирала и двух мичманов с еще не закрывшимися ранами, — те ехали на дженерикшах). На улицах было много народу, но на нас, по-видимому, не обращали никакого внимания. Было ли так приказано, или просто население местечка давно присмотрелось? Ведь через Удзина прошло несколько десятков тысяч наших!.. Конвоя, конечно, никакого не было. С нами (пешком) шел переводчик, молодой чиновник, а сзади адмирала (тоже на дженерикше) ехал полковник. (Этот последний, несомненно, уже донес о реприманде, полученном утром, — у японцев на этот счет строго — и уже успел получить соответственные инструкции.) Почтительно держался в стороне, но не спускал глаз с адмирала и старался догадываться о всяком его желании: поспешно зажигал спичку, когда тот вынимал папиросу, сам побежал и принес стул, когда адмирал присел на перила платформы, осведомлялся — не угодно ли чаю, содовой воды или пива и т. п. При этом краснел, но не берусь сказать — отчего: от смущения или от злости за навязанную ему роль…

Ждать поезда пришлось довольно долго. В дальнейший путь тронулись только в 5 ч. 40 мин. пополудни. Вагон дали не особенно комфортабельный. Два отделения — одно первого, другое второго класса. Между ними — уборная. В первом классе — три дивана: два по боковым стенкам, один — у задней. Каждый диван на три человека. Сюда посадили адмирала, троих штаб-офицеров, а также сели полковник и переводчик (чиновник). В отделении второго класса было только два продольных дивана, каждый на четыре места, а посадили туда всех остальных наших (8 человек) да еще, девятым, переводчика (не имеющего чина). Теснота у них была страшная. Надеялись, что это лишь временно, что когда приедем в Хиросиму, то нас пересадят в большой вагон, какие ходят по магистральной линии (от Хиросимы на Удзина — ветка). Надежды не сбылись: переводчик пояснил, что уж больше никаких беспокойств (?) не будет — в этом вагоне доедем до Киото.

Около 6 ч. вечера пришли в Хиросиму. При первой же остановке адмирала встретили и представились ему комендант крепости, его адъютант, вице-губернатор (губернатор был в Токио) и правитель канцелярии. Все при орденах и знаках отличия. Затем наш вагон некоторое время передвигали по разным путям, а когда его подвели к главному вокзалу и прицепили к поезду, отходящему в Киото, то здесь адмирала приветствовал командующий войсками генерал-лейтенант Манабэ, явившийся в сопровождении своего штаба.

Среднего роста, коренастый мужчина. Умное, породистое лицо. Больше похож на провансальца, чем на японца. Держится с достоинством, совсем по-европейски. На шее — орден «Сокола» (соответствует нашему Георгию), на правом боку — звезда «Восходящего Солнца», на левом — наша Станиславская, с мечами. Хорошо знакомый с японскими взглядами, я удивился (про себя, конечно), что такой боевой генерал не на войне. Для него это должно было быть большой обидой.

(Впоследствии французский морской агент, лейтенант Martini, разъяснил мне эту загадку. По его словам, генерал сделался жертвой интриги, в которой была замешана женщина. Дело в том, что в Японии широко распространены так называемые «женские патриотические кружки», членами которых состоят дамы высшего общества. Это не совсем сестры милосердия, потому что они не живут в госпиталях, но и не наши дамы-патронессы, которые заглядывают в палаты лишь ненадолго, наподобие солнечного луча, полагая, что и этим уже «ces pauvres diables» достаточно осчастливлены. Японские дамы самолично ухаживают за ранеными, заботятся о них, уделяют им почти все свое время. Так вот, пока генерал отличался под стенами Пекина, жена его делала свое дело и положительно очаровала больных и раненых французов, оказавшихся на ее попечении. В результате ей была пожалована medaille d'honneur, но при этом представители французского правительства сделали чудовищный gaffe: дав медаль г-же Манабэ, члену кружка, они ничего не дали его председательнице. С японской точки зрения это было величайшим оскорблением, и председательница, жена генерал-губернатора, решила отомстить. Только что генерал, украшенный орденами за боевые заслуги, вернулся к домашнему очагу, как нагрянули судебные власти с предписанием произвести обыск. Вскрывали полы, разбирали стены, перекопали весь сад и двор. Оказывается, генерал-губернатор донес, что, по имеющимся у него сведениям, генерал Манабэ вывез из Китая и прячет у себя ценные вещи, похищенные в одном из пекинских дворцов, находившихся под охраной его же солдат. — В таких случаях японцы не шутят, считая, что затронута честь нации, и, право, взгляд этот не мешало бы усвоить многим европейцам. Каковы были результаты обыска — Martini в точности не был осведомлен, но только с этой поры звезда генерала померкла, и на войну с Россией его не взяли… Прошу извинить за отступление и возвращаюсь к дневнику.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: