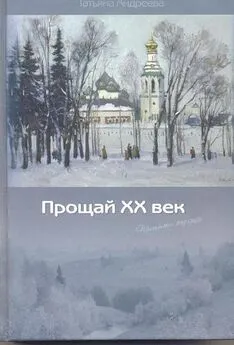

Татьяна Андреева - Прощай ХХ век (Память сердца)

- Название:Прощай ХХ век (Память сердца)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Полиграф-Книга

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Андреева - Прощай ХХ век (Память сердца) краткое содержание

Татьяна Андреева. Прощай XX век. — Вологда: Полиграф-Книга, 2010. — 342 с. — 500 экз.

Век — не зверь (отклик из «Литературной газеты»)

Татьяна Андреева окончила Вологодский педуниверситет по специальности «иностранные языки», работала в альма-матер, в техническом университете. Кандидат филологических наук, без сомнения, принадлежит к интеллектуальной элите города. В молодости объехала много зарубежных стран, что само по себе было в те времена исключением из правил. Стажировалась в Оксфорде. Неожиданный портрет жёсткого времени и память женского сердца помогли автору написать эту книгу. Будто бы защищая свою эпоху от поспешных обвинений, Андреева даёт честный, ностальгический, до слёз трогательный очерк Вологды 60–80-х годов.

Описания вологодских магазинов 70-х годов напоминают полотна голландских живописцев. Северная природа изображена мастерски. Не просто беспристрастны, но и глубоки рассуждения о собственных первых стихах и вообще о поэзии. Поражают сказочные мистические эпизоды в Тарноге (районный центр Вологодской области, где Андреева работала в школе). Отражена и культурная жизнь Вологды — концертная работа, атмосфера ДК железнодорожников, черничный пирог, испечённый для Владимира Спивакова… Книга оформлена работами известного вологодского пейзажиста Валерия Страхова, которые очень созвучны светлой ностальгической интонации мемуаров.

Прощай ХХ век (Память сердца) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таня из Иванова учила нас пить сладкий чай с разведенным в нем сливочным маслом. Я так и не смогла заставить себя попробовать этот кулинарный изыск. Одна девушка научила меня готовить мясо в сметанном соусе, этот рецепт до сих пор у меня на вооружении. Однако мясо мы тогда ели редко и любимым нашим блюдом были макароны с литовским сухим зеленым сыром, а вместо супа — бульон из отечественных бульонных кубиков. С виду они были довольно не аппетитными, коричневого цвета и липкой консистенции, поскольку их изготавливали из вываренных на мясокомбинате костей. Зато в них не было никаких химических добавок.

Объединяло нас всех одно — желание стать учеными, написать кандидатские диссертации и защититься.

Сначала мы все вставали рано по утрам и бежали в институт, а после обеда в библиотеки. Мы с Тамарой чаще всего ходили в БАН (библиотеку Академии наук, находившуюся на Васильевском острове недалеко от университета) и в Публичную библиотеку на Невском проспекте. В дальнейшем, мы стали посещать и университетскую библиотеку. Постепенно, однако, утренний сон становился все дольше, сказывалась ленинградская погода: дожди, общая постоянная сырость, низкое атмосферное давление и, с наступлением поздней осени и зимы, все более долгие ночи, во время которых над городом висел черно-красный смог, как фон в театральной преисподней. Кроме того, мы сильно уставали, потому что упорно и много занимались, готовясь сдавать весной экзамены по древним языкам (готскому, древнеанглийскому, среднеанглийскому). Особую трудность представлял собой готский язык, поскольку, как и латынь, является языком мертвым, то есть на нем говорили отдельные племена на территории современной Европы лишь с первого по седьмой век новой эры, затем он вышел из употребления, став при этом прародителем всех древних германских языков, включая древнеанглийский. Мы готовились также к экзаменам по истории языкознания, по языкознанию, стилистике, современному английскому языку и, как всегда, по истории партии.

Осенью нас представили нашим научным руководителям. Тамару прикрепили к мягкой, интеллигентной Изабелле Матвеевне Владер, кандидату наук, доценту, сразу вызвавшей у нас полное доверие и желание общаться. Моей руководительницей стала яркая, агрессивная в хорошем смысле этого слова Зинаида Яковлевна Тураева, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой и просто неординарная женщина, остававшаяся пока для меня загадкой. Она взяла меня в свои ученицы, потому что ее заинтересовала тема моей будущей диссертации — «Сюжетное время в рассказах Э. Хемингуэя». Зинаида Яковлевна в то время работала над докторской диссертацией по близкой теме, она занималась языковыми средствами выражения художественного времени. В связи с загруженностью она редко могла видеться со мной, да в этом и не было большой необходимости, поскольку я занималась ликвидацией своей теоретической безграмотности. В этом мне очень помогла Тамара, выросшая в семье вузовских преподавателей. У нее еще до аспирантуры было системное представление о мировом и отечественном языкознании, большой багаж теоретических знаний, в то время как мне приходилось все начинать с азов. Тамара приехала в Ленинград заниматься языковыми особенностями перевода стихотворных текстов, необыкновенно сложной и практически не исследованной темой. Она и сама была поэтессой, постоянно переводила и писала прекрасные стихи. Это вообще была необыкновенная девушка, создававшая впечатление человека постоянно погруженного в свои научные проблемы, ведущего интенсивную внутреннюю жизнь. Именно под ее влиянием я ближе познакомилась с поэтами «серебряного века», и это тогда, когда многие из них либо не издавались, либо были просто запрещены. Навсегда полюбила Анну Ахматову, поразившую меня гениальной способностью просто, без надрыва, обыкновенными словами выражать самые глубокие чувства и мысли. Совершенно по-новому прочла Александра Блока и Андрея Белого. Навсегда была сражена блестящей метафоричностью стихотворных и прозаических образов Бориса Пастернака.

Благодаря Тамаре мне открылся ученый мир филологов, людей занимающихся изучением языков, общностью этих языков и различиями, их структурой и содержанием. Это был мир сложный и интересный, причастностью к которому человек может только гордиться.

В этот же год мы встретились и познакомились с уникальными учеными и замечательными людьми. Я буду рассказывать о них независимо от табели о рангах, а по мере знакомства, потому что для меня положение человека в обществе не имело и не имеет большого значения. Для меня всегда важен сам человек, особенно, если он отличается талантом, открытой душой, добротой, какими-нибудь свойствами или чертами, которые я люблю. Первой в этом ряду стоит женщина с удивительным именем — Беатриче Бенедиктовна Сулла.

Впервые оказавшись на кафедре английского языка, мы с Тамарой столкнулись с хорошо одетой немолодой, полной дамой. Ее большие, чуть на выкате глаза грозно смотрели на нас из-под нарисованных дугой бровей, а пухлый, капризный рот, презрительно кривился во время разговора. Дама строго осмотрела нас, будто спрашивая «Кто вы такие?» Это была сама Беатриче Бенедиктовна, она всегда так встречала новичков, принимавших ее за профессора, и робевших перед нею. Между тем, она занимала скромную должность секретаря кафедры, и вся ее суровость была напускной. С таким именем, с солидной внешностью и на такой должности она неизбежно становилась персонажем комедии ошибок. По сути, она была одинокой пожилой женщиной, которая напускной суровостью защищалась от желающих повеселиться на ее счет. Тамара и я сразу взяли над нею шефство, приглашали в филармонию, покупали билеты в театры и ходили вместе на спектакли. Думаю, что наша дружба была взаимной, потому что мы не оставляли ее одну, позволяли ей иногда капризничать и считать, что она для нас особенный человек, что, впрочем, так и было. И неизвестно, кто получал от этой дружбы больше, она или мы, потому что эта женщина знала и помнила многих больших ученых прошлого и настоящего, любила и знала свой город, его культурную жизнь, и ей было, что рассказать нам.

Только благодаря Беатриче Бенедиктовне мы попали на единственный в Ленинграде концерт Вана Клиберна. Концерт должен был состояться в мае — июне 1972 года, но очередь за билетами образовалась еще два года назад. Местом встречи очередников был садик перед Русским музеем. Беатриче Бенедиктовна стояла в этой очереди третьей! Последние месяцы перед концертом мы заменили ее в очереди, избавив тем самым от постоянного хождения на встречи очередников, переписывания списков и споров, сопряженных с «левыми» людьми, пытавшимися прорваться в начало очереди, а таких было много. За эту «бескорыстную» помощь она взяла нас с собой на концерт! Что за чудо был этот концерт! Ван Клиберн, более чем где-либо в мире, известный в России, в которую он впервые приезжал совсем юным участником московского музыкального конкурса в шестидесятые годы, был так тронут горячим приемом зрителей, что играл почти на час дольше положенного времени. Затем, сопровождаемый овациями и толпой поклонников, он пешком перешел из филармонии в гостиницу «Европейскую» и долго еще выходил кланяться и прощаться с нами на балкон гостиничного номера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: