Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4865-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 краткое содержание

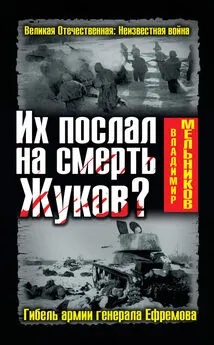

Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М. Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.

Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М. Г. Ефремова и Г. К. Жукова.

Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Поведение противника.

Прорыв у Васильков в своем временном развитии и применяемой тактики характерен для русского наступления против оборудованной обороны. При этом следует особо отметить:

а) наступление русских начинается активными действиями разведывательных и штурмовых групп;

б) характерной является концентрация артиллерии, особенно там, где противник слаб;

в) неиспользование авиации против наших объектов;

г) постоянное повторение однообразных атак днем и ночью, несмотря на сильные потери, при этом другие участки фронта оголяются.

3. Мероприятия против прорыва русских:

а) отсечение прорвавшегося противника недостаточно, его необходимо немедленно унитожить контрударом;

б) для этого следует постоянно держать наготове группу для контрудара за линией фронта; своевременно подтянуть предназначенные для этого силы с других спокойных участков фронта; для всего этого, как показывает ход боев, требуется время;

в) объединить огонь возможно большего количества артиллерии; стоит своевременно занять исходное положение к наступлению для уничтожения и одновременно перекрытия места прорыва русских.

В трофейном приказе одной русской армии приведены особенности боевых действий: «Главное новое состоит в том, что бои, в сущности, ведутся вне дорог. На холоде, среди снежных заносов, широко использовать обходы, охваты, а также окружение противника с целью его уничтожения и захвата его вооружения».

Были сформулированы следующие требования: упорядочить ведение боя, определить направление главного удара; внезапность и стремительность наступления; атака должна вестись не фронтально, а главным образом против флангов противника, и в первую очередь против флангов противника, против занятых противником господствующих участков местности; тесное взаимодействие пехоты и артиллерии; обеспечение разведкой и связью – основа успеха.

Много раз наблюдалось, что противник в своем расположении разворачивает работы по сооружению снежных коридоров, которые не просматриваются наземным наблюдением. Поэтому следует использовать наблюдение с деревьев и с занимаемых постоянно высот.

4. Показания пленных.

Из показаний пленных о настроениях населения при продвижении русских по вновь занятым ими районам следует, что население, которое пострадало от реквизиций, произведенных немецкими солдатами, высказывается о них отрицательно. При этом оно вполне понимает необходимость войсковых реквизиций. Однако оно и само без скота жить не может.

Следует заметить, что при «диких» реквизициях отдельные солдаты население не щадят, русские могли бы даже с похвалой высказываться по поводу обращения с населением немецких войск».

К этому времени немцы сперва блокировали в районе шоссе Москва – Минск, а затем отбили от Вязьмы 11-й кавкорпус и принялись за беловцев, ефремовцев и десантников. Таким образом, произошло следующее: кавалеристы Калининского фронта атаковали подступы к городу на несколько дней раньше. После того как они отошли под ударами контр атакующих немцев, свои попытки взять Вязьму начали 33-я армия и кавкорпус генерала Белова. Вот почему Жуков гнал Ефремова и Белова в район сосредоточения, ставя такие невыполнимые задачи – марш по 50–60 километров в сутки. Жуков видел свое. Ефремов и Бе лов – свое. А солдаты в окопах под Дашковкой и Васильками – свое.

Под Вязьму, кроме уже упомянутой 5-й танковой, немцы пребросили 11-ю танковую. Тут же находились части 203, 246, 98, 225, 23-й пехотных дивизий и 20-й танковой дивизии, а также полк СС и штрафной офицерский батальон. Немцы использовали инженерные и фортификационные сооружения, построенные нашими оборонявшими частями летом – осенью 1941 года. В сохранившихся дотах установили пулеметы.

4 февраля 33-я армия и 1-й гвардейский кавкорпус провели совместную операцию. В ночь на 4 февраля части 113-й стрелковой дивизии скрытно, без артподготовки, под покровом ночи подошли вплотную к немецким позициям возле опорного пункта деревни Песочня. В это же время левее пошли в атаку кавалеристы. Немцы открыли огонь. Атаки следовали одна за другой. Но ни одна из них успехом не увенчалась. Генерал П. А. Белов впоследствии писал в своей книге «За нами Москва»: «Ожесточенный бой длился несколько суток и стоил нам больших жертв, каждая наша атака встречалась сильным артиллерийским и минометным огнем. На поле боя то и дело появлялись фашистские танки. Немецкая авиация с утра до вечера бомбила и обстреливала нас».

Таким образом, нашим частям не удалось пробить немецкую оборону и ворваться в Вязьму.

Историки и военные, размышляя об итогах Ржевско-Вяземской операции 1942 года, в один голос твердят следующее: если бы даже Ефремову и Белову удалось взять Вязьму, удержать ее было бы еще труднее. Правда, в штабе Западного фронта в это время рассчитывали на то, что, если Ефремову, Белову, Казанкину и Соколову удастся взять Вязьму, немецкий фронт под Юхновом и Ржевом распадется сам собой. Как бы не так. Немецкий фронт даже под Берлином не распался, его пришлось прорывать и уничтожать боем.

Но судьбе было угодно провести 33-ю армию по пути самых тяжких страданий и потерь.

Глава 13

Окружение

Немцы закрывают коридор. Полк СС действует. Немедленная реакция командарма. Майор Жабо пытается спасти положение. Покаяние комбрига Онуприенко. Пленные немцы показывают, что и они на пределе. План Руоффа. Боевая группа «Тома». Голод. Дивизии пополняются за счет партизан, местного населения и «зятьков». Пьяный генерал Кондратьев подписывает приказ. Немцы присылают ультиматум. Боевой участок «Износки». 43-я должна была помочь, но не помогла. Жуков выговаривает генералу Голубеву, но ничего не делает для генерала Ефремова. Схватка Ефремова с Жуковым. «Я – начальник, ты – дурак». Честь и достоинство выше орденов и Звезд

В те дни, когда дивизии 33-й армии своими передовыми полками буквально бежали к Вязьме, чтобы с ходу вступить в бой на рубеже Юрино – Дашковка – Мелихово, немецкие танки и мотопехота уже выходили на исходные в районах станции Угрюмово, сел Ивановское, Захарово, Савино. В операции по ликвидации коридора участвовали: с севера – 183-я пехотная и 20-я танковая дивизии; с юга – 4-й полк СС. Бой продолжался всю ночь и весь день. 3 февраля в 20.40 в штаб группы армий «Центр» поступило донесение о том, что русских удалось потеснить.

Фланги в основании коридора держали несколько батальонов и отрядов. Группа подполковника Витевского из 9-й гвардейской стрелковой дивизии, имевшая приказ держать Захарово и окрестности, потеряла опорный пункт и отошла в район Колодезей на соединение с основными силами. Батальон 266-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии отошел к Савину, а затем был загнан в лес восточнее Коркодиново. Батальон 1134-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии, усиленный минометным взводом, отошел к Пинашину. В Пинашине в это время находился отдельный батальон особого назначения майора В. В. Жабо. Майор Жабо подчинялся напрямую комфронтом, боевые задания получал непосредственно из штаба фронта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: