Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4865-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 краткое содержание

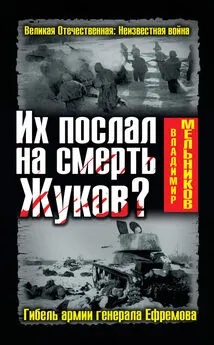

Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М. Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.

Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М. Г. Ефремова и Г. К. Жукова.

Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наблюдается регулярное снабжение десантникам по воздуху: сбрасывание производится с самолетов на зеленые ракеты, а также на горящие костры, выложенные треугольником или по четыре – углом».

Эти данные разведка 5-й танковой дивизии получила от пленных второго десанта.

18 января на снежном поле близ районного центра Знаменка приземлились несколько самолетов. Они доставили два взвода десантников, которые тут же принялись готовить полевой аэродром для приема других самолетов. Через два дня с помощью партизан и местных жителей полевой аэродром был готов. Но погода испортилась, и самолеты не прилетели. На третью ночь на востоке послышался рокот моторов. Десантники зажгли костры.

За пять ночей с 18 по 22 января 1942 года на полевой аэродром близ Желанья прибыли 1643 человека. Это были два парашютно-десантных батальона и стрелковый полк. Вооружение их составляли автоматы ППШ, ППД, автоматические винтовки системы Токарева. Кроме того: 21 пулемет «Максим», 10 ручных пулеметов, 34 миномета и 2 орудия калибра 45 миллиметров.

В конце января – начале февраля высажен еще один десант – 8-я воздушно-десантная бригада 4-го воздушно-десантного корпуса. Вместе с бригадой под Вязьму вылетел командир корпуса генерал А. Ф. Левашов. При перелете через линию фронта самолет, в котором летел генерал, был обстрелян ночным истребителем. Пуля смертельно ранила А. Ф. Левашова. Командование десантом принял на себя полковник А. Ф. Казанкин, начальник штаба 8-й бригады. Второй десант насчитывал 2100 человек. Задача, которая стояла перед десантниками: перехватить железную и шоссейную дороги на Вязьму и удерживать их до подхода частей 1-го гвардейского корпуса и 11-го кавкорпуса. Десантироваться предполагалось прямо на районы атаки. Но штурманы не рассчитали курс, разбросали бригаду по большой площади. Некоторые подразделения оказались под Дорогобужем на удалении от Вязьмы до 50 километров. Многие попали на территорию, занятую противником, и были сразу же уничтожены или захвачены в плен (см. приложения). Генерал Белов в своей книге об этой операции вспоминает следующее: «Командир бригады сумел собрать в назначенном месте только около 800 бойцов и командиров – треть своего личного состава. Около 200 человек удалось собрать нашим кавалеристам и партизанам. Через две недели эти люди были переданы в свою бригаду. Позже было собрано еще 300 человек». Половина сброшенных грузов тоже была потеряна.

Таким образом, десантная операция 1942 года под Вязьмой прошла крайне неудачно. Большие потери. И – практически нулевой результат в выполнении боевой задачи.

Вскоре, израсходовав боеприпасы и съев все сухари и консервы, десантники вынуждены были влиться в состав кавкорпуса Белова.

Некоторое время подразделения 8-й воздушно-десантной бригады действовали совместно с 329-й стрелковой дивизией полковника Андрусенко. Храбро сражался 250-й воздушно-десантный полк майора Солдатова. После мартовских боев, когда немцы приступили к проведению операции по сжатию кольца вокруг Западной группировки 33-й армии с последующей ее ликвидацией, 250-й полк оказался в полосе действия 5-й танковой дивизии вермахта. После упорных боев 75 десантников во главе со своим командиром майором Солдатовым все же пробились в расположение кавкорпуса и соединились с ним.

Глава 16

Шпыревский лес

Жуков дал разрешение на выход, когда вскрылись реки. Последний самолет. «С солдатами сюда пришел, с солдатами и выходить буду». Тысячи раненых сковывали марш. Два вопроса к генералу Жукову. Командарм готовит свои войска к прорыву. Приказ № 027. 338-я не выполнила приказ. Немецкие танки давят обозы с ранеными. Головная группа прорывается в Шумихинский лес. Полки и группы арьергарда сражаются в Шпыревском лесу до последнего. «Бранденбург-800» действует. Раненный в Шпыревском лесу после войны считался врожденным уродом

До январских боев в районе Вереи 33-я армия действовала как одна из армий Западного фронта, имея задачей очистить от противника территорию перед своим фронтом. Задачу эту она выполнила. Но потом, когда командование Западного фронта поставило перед ней боевую задачу овладеть Вязьмой, 33-я стала не просто одной из армий своего фронта. Она стала главным действующим объединением Западного фронта в ходе начатой Ржевско-Вяземской операции. А на ее командующего судьба наложила печать ответственности за проведение и исход этой операции.

События развивались стремительно. Генерал Жуков торопил с сосредоточением в заданном районе. Когда пришла шифрограмма с требованием командующего фронтом срочно выехать вперед, к Вязьме, Ефремов кинулся в коридор, чтобы догнать дивизии первого эшелона. Он видел, сколь узок и ненадежен коридор, по которому вслед за войсками двигались тылы. Видел, как активизировалась авиация противника и что в ее налетах появилась система. И когда, прибыв на Красный Холм, увидел результаты атак и то, как легко немцы их отбивают, понял многое. Бывают в ходе проведения крупной операции такие мгновения, когда полководец вдруг видит на первом плане всю картину, весь сюжет завязавшихся событий, а там, дальше, в перспективе, перед его искушенным взором уже начинают проясняться очертания иного сюжета со всеми его мрачными подробностями и деталями неизбежного исхода. Должно быть, такие минуты командарм переживал в первое свое утро на Красном Холме.

И вот наступил апрель. Разрешения на выход нет. Уже начинает пригревать весеннее солнце, растапливать снега. Овражки наполнились талыми водами. Аэродромы уже не могли принимать самолеты. 7 апреля с аэродрома близ деревни Дмитровки за линию фронта улетел последний самолет. С этого дня самолеты армейской и фронтовой авиации в окруженной группировке больше не садились. Хотя полеты продолжались. Грузы сбрасывались с воздуха. Не всегда точно, не всегда в расположение Западной группировки. Но все же кое-что доставалось и ефремовцам.

На этом последнем борту должен был вылететь из окружения командующий. Говорят, был устный приказ Сталина: вылететь на последнем самолете… Генерал Ефремов приказал погрузить знамена частей, попрощался с начальником оперативного отдела штаба армии полковником Киносяном, улетавшим на Большую землю, и сказал летчику, когда тот еще раз напомнил командарму о приказе Сталина: «С солдатами сюда пришел, с солдатами и выходить буду».

К 10 апреля положение Западной группировки стало критическим. Ночью командарм отправил в штаб Западного фронта шифрограмму.

«1. Обстановка сильно ухудшилась: противник усиленно стремится сжать наше кольцо.

2. С 13.00 10.04.1942 года враг бросил на сжатие кольца танки и пехоту, нацелив их на каждый укрепрайон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: