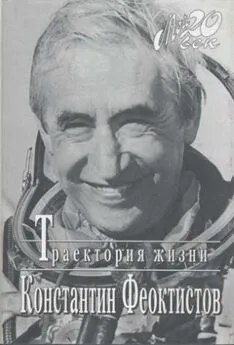

Константин Феоктистов - Траектория жизни. Между вчера и завтра

- Название:Траектория жизни. Между вчера и завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вагриус»

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-264-00383-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Феоктистов - Траектория жизни. Между вчера и завтра краткое содержание

Автобиографическая повесть летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, доктора технических наук, профессора Константина Петровича Феоктистова (1926–2009).

Траектория жизни. Между вчера и завтра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Надо сказать, что между проектантами кораблей и ведущим конструктором часто возникали несколько неприязненные и иногда даже враждебные отношения. Когда проектанты разрабатывают новую идею, формируют образ машины, ведущего конструктора еще не существует в природе. Его назначает Главный, когда проект одобрен и принимается к дальнейшей разработке, для того чтобы наблюдать за проектантами, конструкторами, испытателями, работами на заводе, чтобы разрабатывать графики, увязывать их, контролировать выполнение, следить за изменениями в документации. Тогда и появляется ведущий конструктор «глаза и уши» Главного. И часто эти «глаза и уши» недоброжелательны к проектантам («А они опять что-то меняют, Сергей Павлович…», «А у них опять неувязка по весам…», «А у вас разрешение на изменение опять не спрашивали…», «Смотрите, какой беспорядок у них в документации — карандашные пометки!! В проекте, ВАМИ утвержденном, работа в КБ идет по пометкам!»). В какой-то степени они отражают отношение Главного конструктора к проектантам — с одной стороны, он вынужден идти на поводу у проектантов, а с другой стороны — у кого все же власть?! И вообще — «царь я или не царь?!» И у проектантов соответствующее отношение к ведущему, хотя, конечно, не всегда — со многими из них мы работали достаточно дружно и доверяли друг другу.

До первого пилотируемого полета были проведены только три удачных летных испытания корабля. Вроде бы маловато. Но не стоит думать, что полеты, закончившиеся неудачей, не были успешными испытаниями. Успех любого из них это не только когда все работает безупречно, но и когда все ясно в отношении любого из отказов. Ясны причины, ясен путь к устранению дефектов. Так что в этом смысле все летные испытания у нас были успешными. А так, чтобы ничего не выявилось в ходе подготовки, не бывает, это было бы очень плохо. Скорее всего, это бы означало, что мы просто чего-то не заметили. А это уже опасно.

Перед полетом Гагарина при последней проверке на герметичность обнаружилась утечка. Помню, все, кто мог, искали — лазили, ползали, «нюхали» («нюхали», конечно, с помощью специальных инструментов — гелиевых течеискателей). Нашли, заменили один разъем. Тогда, кстати, я обратил внимание на то, что в гермокорпусе у нас постепенно накопилось огромное количество уплотняемых отверстий — несколько сотен.

Близился первый полет человека в космос, но мир об этом еще ничего не знал. Инженеры делали свое дело и тоже не знали, кто будет первым пилотом их детища. Решение о начале отбора и подготовки первой группы космонавтов было принято в 1959 году, а весной 1960 года она была сформирована. Проектанты, конечно, за габариты и вес будущих космонавтов немного волновались, но официальных заявлений, как говорится, не делали. Но те, кто отвечал за отбор, очевидно, хорошо понимали, что с тяжеловесами могут оказаться проблемы, и набрали ребят полегче (не удивляйтесь — тогда они были моложе и встречами и приемами не избалованы). Подозреваю, что прагматики врачи помимо профессиональных характеристик учитывали и внешнюю привлекательность. Была составлена программа подготовки, в том числе по конструкции корабля и основам пилотирования.

С будущими космонавтами начались занятия. Потом они сдавали экзамены. Уже тогда и на занятиях, и на экзаменах среди отобранных ребят был заметен молоденький старший лейтенант Юрий Гагарин. На экзаменах и зачетах набирал хорошие баллы, начальству нравился, особенно Н. П. Каманину. Отряд космонавтов тоже, кажется, воспринимал его как подходящего парня. Выделялся Гагарин внешним добродушием и обаянием. Был, что называется, мужичком себе на уме. Как-то на одной из лекций я произнес перед шестью отобранными для первых полетов парнями речь о том, что они ничего не знают и что для того, чтобы хоть в минимальной степени приблизиться к уровню работы, в которую они входят, им нужно не только пройти курс подготовки, но, как минимум, получить высшее образование. И вот в перерыве ко мне подходит Гагарин и, изображая простодушную любознательность и желание немедленно рыть землю, спрашивает совета, дескать, собирается он поступить в институт, но не знает, в какой лучше, «может быть, вы посоветуете?». Ну я, конечно, развесил уши и начал с пылом убеждать, что тут никакого сомнения и быть не может — МВТУ, и только МВТУ! А он поддакивал и соглашался. Потом я, конечно, понял, что к чему, но его наивное лукавство осталось в памяти чем-то симпатичным.

Пожалуй, в самом конце шестидесятого года всем стало ясно, что Каманин и Королев (думаю, по рекомендации Каманина) выбрали Гагарина. Хотя, конечно, формально окончательный выбор был сделан государственной комиссией перед самым полетом.

«Восток» был полностью автоматизированным кораблем. Но пилот мог взять управление на себя, то есть сориентировать корабль для включения тормозного двигателя. Для этого были установлены ручные органы управления, в какой-то степени подобные тем, с которым имеют дело летчики. Но если в самолете ручка управления непосредственно (или через усилители) воздействует на управляющие органы крыла и оперения, то в космическом корабле от ручки идут сигналы на датчики угловых скоростей, которые, в свою очередь, выдают команды на управляющие органы — включают и выключают маленькие реактивные двигатели. Но одной ручки для управления полетом, естественно, мало. Нужно еще иметь устройство, с помощью которого пилот может установить корабль в нужное положение. На самолете для этого есть хороший внешний обзор, а также приборы авиагоризонт, гирокомпас и прочие. На космическом корабле для тех же целей появился «Взор» — специальный иллюминатор с прибором для визуальной ориентации. При правильной ориентации корабля космонавт мог видеть через центральную часть прибора бег Земли, то есть контролировать курс, а через кольцевое зеркало — горизонт, чтобы управлять по тангажу и крену. Этот иллюминатор, как и два боковых окна диаметром по 200 миллиметров, которые мы предусмотрели в проекте спускаемого аппарата, наши конструкторы встретили в штыки. Очень им не хотелось связываться со стеклом и его уплотнениями. Но все-таки сделали, и все хорошо работало. Для космонавта была разработана полетная инструкция. Умещалась она на нескольких листочках бумаги, не то что сейчас — много книг.

Гагарин инструкцию, кажется, сразу наизусть выучил. В день перед полетом мы вместе с Раушенбахом проводили с Гагариным последний инструктаж и проверяли его готовность. Нам было важно, чтобы он в полете случайно что-нибудь не то не включил. Часа полтора демонстрировали ему свою эрудицию. Он сидел спокойный, улыбался — он уже все это помнил, ничего не забыл и не забудет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Д Кузиманза - Балкон во вчера и завтра [СИ]](/books/1067925/d-kuzimanza-balkon-vo-vchera-i-zavtra-si.webp)