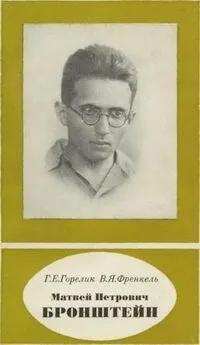

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3.2. ФТИ и его семинары

Бронштейн пришел в ЛФТИ в мае 1930 г. Это было примечательное в истории института время. После десяти лет стремительного роста дирекция института, при поддержке правительства [265], сочла полезным направить группы ведущих сотрудников ЛФТИ для организации новых — родственных — институтов. Первым еще в 1927 г. от ФТИ отделился Теплотехнический институт. В 1928 г. в Томске был организован Сибирский ФТИ, в который из ЛФТИ поехал П. С. Тартаковский. В 1929 г. был открыт Украинский физико-технический институт (УФТИ) в Харькове и туда перешла группа ведущих сотрудников ЛФТИ во главе с И. В. Обреимовым — заместителем Иоффе; заведующим теоротделом УФТИ стал Д. Д. Иваненко (в ЛФТИ с 25.10.1931). ЛФТИ «обескровливал» себя ради решения задачи государственного масштаба — создания научных центров в других городах страны. Помимо этого, Иоффе считал, что эффективно руководить очень крупным институтом невозможно. Поэтому из больших секторов ЛФТИ (Н. Н. Семенова и А. А. Чернышева) в 1931 г. были образованы Институт химической физики (ЛИХФ) и Электрофизический институт (ЛЭФИ).

В начале 1930 г. в ЛФТИ была следующая структура. Основной единицей был «сектор», который объединял несколько «групп», группа делилась на «бригады». Не описывая секторы Семенова и Чернышева, приведем сведения о физико-механическом секторе Иоффе, указывая заведующих групп и общее количество сотрудников.

Группа 1. Энергетические проблемы (А. Ф. Иоффе, 28 сотр.): бригады термоэлектрических явлений, фотоэлектрических явлений, гелиотехники, источников и приемников коротких волн.

Группа 2. Кристаллофизика (И. В. Курчатов. 17 сотр.): бригады изучения сегнетоэлектриков, жидких кристаллов, физики льда, кристаллизации.

Группа 3. Физика металлов (Я. Г. Дорфман, 43 сотр.): бригады изучения фазовых превращений, пластической деформации, свойств металлов при динамических нагрузках, роли свободных электронов, магнитных свойств, поверхностных слоев.

Группа 4. Биофизика (Г. М. Франк, 4 сотр.).

Группа 5. Условия испускания рентгеновских лучей и электронов (П. И. Лукирский, 10 сотр.): бригады механизма возникновения рентгеновских лучей и их действия на атомы и электроны, природы испускания электронов.

Группа 6. Теоретическая физика (Я. И. Френкель, 13 сотр.).

Ее состав приведем полностью, по документу из Архива ФТИ: «Бригада 1-я — Теоретическая физика. Бригадир В. Р. Бурсиан, ст. инженер Л. Д. Ландау, инженеры В. А. Фок, В. А. Кравцов, А. Г. Самойлович, Б. И. Давыдов, А. И. Тиморева, научный сотрудник Г. А. Мандель, ст. инженер М. П. Бронштейн [фамилия вписана карандашом]. Бригада 2-я — Математическая физика. Бригадир М. В. Мачинский, инженер А. А. Марков, инженер П. Артемов».

Наконец, была в ЛФТИ еще и Группа методологии физики (Л. Г. Рубановский, 4 сотр.).

Структура ЛФТИ не раз менялась. В августе 1930 г. произошло очередное изменение: основной единицей осталась «группа» (физическая — А. Ф. Иоффе, механическая — Н. Н. Давиденков, изоляционная — А. Ф. Вальтер), следующей ступенькой сделался «отдел», объединявший несколько лабораторий (структуру института мог менять сам директор). Всего в ЛФТИ было 220 сотрудников, из них 80 технических.

В августе 1930 г. в теоретическом отделе ЛФТИ по-прежнему работало 13 человек. В ЛИХФе (формально еще не выделившемся из ЛФТИ) также был создан теоротдел, которым на общественных началах заведовал Я. И. Френкель, его сотрудниками стали Л. Э. Гуревич, С. В. Измайлов, М. А. Ельяшевич, О. М. Тодес, там начал работать Я. Б. Зельдович. В ЛЭФИ теоретическую и математическую физику представлял Г. А. Гринберг. Добавив сюда Ю. А. Круткова и Г. А. Гамова, работавших в ГОИ и ЛГУ, мы, пожалуй, этим перечислим всех ленинградских теоретиков.

Если учесть, что в Москве тогда физиков-теоретиков было не больше, чем в Ленинграде, то станет ясно, что в начале 30-х годов эта профессия была не более распространенной, чем профессия космонавта в наши дни!

Но, как и в наши дни, тогда для полноценной жизни теоретику, кроме бумаги и ручки, было необходимо общение с коллегами, самая эффективная форма которого — семинары.

Научные семинары в ЛФТИ организовывались в соответствии с проблемами, которые здесь разрабатывались.

Помимо двух постоянно действующих семинаров — общеинститутского и теоретического, не реже чем раз в месяц собирался ученый совет института. Пройдет пять лет, и членом этого совета станет М. П. Бронштейн; 16 мая 1936 г. этот же совет утвердит его в звании действительного члена института (в 30-х годах существовало такое ученое звание). На заседаниях ученого совета обсуждались научно-технические проблемы, связи между отделами института и его «внешние» связи.

Наряду с ученым советом ЛФТИ функционировали групповые советы и тематические семинары. Некоторые семинары существовали недолго (пока соответствующие проблемы занимали видное место в деятельности института). Некоторые становились постоянными: ядерный семи 1нар, собиравшийся по четвертым дням шестидневки [14] В 30-е годы месяц делился на пять шестидневок; свободными днями были 6, 12, 18, 24 и 30-е числа. Дни шестидневки назывались первым, вторым и т. д.

, с 14 до 16 ч, семинары по твердому телу, по электрическим явлениям, по жидким кристаллам, по механическим свойствам.

На каждом семинаре ставились и реферативные теоретические доклады, обычно при содействии сотрудников теоротдела, «приписанных» к той или иной группе или семинару. В обязанности теоретиков входили также консультации для сотрудников-экспериментаторов — проведение необходимых расчетов или решение частных теоретических задач. В частности, за ядерными семинарами И. В. Курчатова и А. И. Алиханова ученый совет ЛФТИ в 1936 г. специально закрепил М. П. Бронштейна, освободив его от теоретической опеки над полупроводниковыми лабораториями. В конце 1936 г. деятельность сотрудников теоротдела была регламентирована специальным приказом, в соответствии с которым они были обязаны: «а) посещать общеинститутские семинары, б) посещать теоретический семинар, в) представить расписание часов, отведенных ими для консультаций и ознакомления с работами той лаборатории, к которой данный теоретик прикреплен» [104].

Разумеется, основным в деятельности сотрудников теоротдела была сама теоретическая физика: об этом, как о само собой разумеющемся, в приказе не говорилось. Появление приказа было связано с критикой теор-отдела за недостаточно тесную связь его сотрудников с экспериментальными лабораториями. Некоторые критики предлагали даже распустить теоротдел, закрепив его сотрудников за лабораториями. Против этого энергично возражали не только сотрудники отдела, но и А. Ф. Иоффе, П. П. Кобеко и другие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)