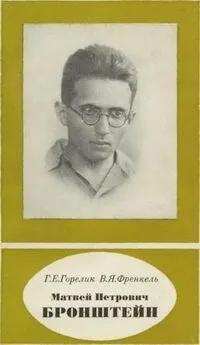

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В принятой ученым советом в 1931 г. программе теоротдела фамилия Бронштейна фигурирует в работах по изучению аномальных явлений в диэлектриках: так в то время назывались исследования сегнетовой соли, возглавленные И. В. Курчатовым. Отдельной темой за Бронштейном закреплялась теория лучистого равновесия в звездах и туманностях.

В конце 1935 г. на совете обсуждался отчетный доклад А. Ф. Иоффе о деятельности ЛФТИ, с которым ему предстояло выступить в Москве, на мартовской сессии АН СССР 1936 г. Материалы по теоретической физике в ЛФТИ было поручено подготовить Я. И. Френкелю и М. П. Бронштейну. На заседании Бронштейн подчеркнул роль конференций, организованных ЛФТИ, в развитии физики, говорил об идейном содержании физики, а также о ситуации в стране с изданием книг и журналов по физике. Бронштейн выступая оппонентом диссертаций, защищавшихся в ЛФТИ, входил в комиссии по приему аспирантов, по подведению итогов работы института за год и т. д. К середине 30-х годов у Матвея Петровича был уже высокий авторитет в ЛФТИ.

Научная жизнь его, конечно, теснее всего была связана с семинаром теоретического отдела.

Семинар, руководимый Я. И. Френкелем, начал собираться еженедельно уже в первой половине 20-х годов. Его ядро составляли сотрудники ФТИ, а также студенты физмеха. Приходили физики из университета и других вузов. В 20-е годы постоянных участников было примерно десять, в 30-е — вдвое больше. Семинар назывался городским, но приезжал часто Тамм из Москвы, Ландау из Харькова, физики из Киева, Свердловска, Одессы. Доклады на семинаре делали Бор, Борн, Дирак, Ланжевен, Ф. Лондон, Мотт, Пайерлс, Паули и другие.

Обстановка на семинаре была неформальной, демократической. Поощрялась научная критика «невзирая на чины и звания», вопросы докладчику было принято задавать по ходу дела. Не меньшее значение имела атмосфера доброжелательности.

Френкель, владея математическим аппаратом физики, экономно употреблял его при изложении физических результатов. Промежуточные выкладки не очень его интересовали. Он старался получить результат простыми рассуждениями, на пальцах, и был уверен, что подобный путь имеется всегда,— нужно только его найти, привлекая к решению физической и одновременно педагогической задачи аналогию, модель, делая упрощения. Характерную оценку дал Френкель одной диссертации: «Численные расчеты, проведенные автором, чрезвычайно сложны. Можно удивляться терпению и настойчивости диссертанта, который проложил дорогу через целый лес выражений... Я бы не решился на такой подвиг и поискал бы более простого пути. Не только усилие движет науку, но и леность. Надо было придумать способ, который привел бы к результату более простым путем. Надо было получить простой асимптотический результат, получить его простым способом, на пальцах, чтобы легче было составить представление, как же это выходит» [284, с. 436].

Молодые теоретики (и Бронштейн, в частности), быть может, не разделяли такого отношения к математике (которая, как иногда говорят, бывает «умнее человека»), но и для них подчеркнуто физический подход был очень полезен.

Полупроводники, твердые и жидкие тела (механические и молекулярные свойства), фазовые переходы, физика ядра, магнетизм — словом, вся физика представала на семинарах ФТИ. Сотни докладов, десятки докладчиков... Доклады Бронштейна особенно часто вспоминают участники тогдашних физтеховских семинаров. Вспоминают его реферат доклада Паули по магнетизму на Сольвеевском конгрессе 1930 г. (о мастерстве молодого докладчика свидетельствует сохранившийся подробный конспект, сделанный В. Р. Бурсианом [98], не так давно принимавшим экзамены у докладчика в университете). Рефераты полупроводниковых работ А. Вильсона завершились докладом Бронштейна с собственными результатами в этой области. В середине 30-х годов, когда теоретики ФТИ занялись физикой ядра, Матвей Петрович начал опекать работы отдела ядерной физики ФТИ. Он выступал с докладами на ядерном семинаре И. В. Курчатова, а на теоретическом семинаре — с обзором экспериментальных результатов группы Ферми по ядерным реакциям на медленных нейтронах.

В Физтехе наряду с теоретическим, полупроводниковым, ядерным, специальным нейтронным, философским семинарами по пятницам собирался еще и общеинститутский семинар, на которомпредседательствовал A. Ф. Иоффе. Заседания проводились в помещении библиотеки, а с середины 30-х годов — в актовом зале. На этом семинаре докладывались и экспериментальные, и теоретические работы, выступали физики из других институтов, из-за рубежа. Атмосфера физтеховских семинаров 30-х годов, необычайно способствовавшая развитию науки, ярко передана в «научно-фантастическом» очерке «Семинар» Вл. Волкова (псевдоним известного советского теоретика, физтеховца, B. Б. Берестецкого) [134]. В персонажах этого очерка можно узнать Иоффе, Френкеля, Ландау и Бронштейна.

Обрисовав в общих чертах научное окружение М. П. Бронштейна, вернемся к 1 мая 1930 г., к времени его поступления в ЛФТИ, и проследим главные события его научной жизни.

Высокая оценка, которая содержалась в словах, написанных заведующим теоротделом ФТИ на заявлении Бронштейна (и приведенных в конце гл. 2), не была лишь щедрым авансом. Я. И. Френкель имел возможность узнать молодого теоретика. Маем 1930 г. помечена их совместная работа [9].

3.3. «Квантование свободных электронов в магнитном поле»

К тому времени построение нерелятивистской квантовой механики было завершено, шел интенсивный процесс приложения ее принципов к решению конкретных задач. Главным достижением релятивистской квантовой теории было уравнение Дирака. Но наряду с замечательным следствием этого уравнения — описанием магнитного момента электрона, другие выводы представлялись парадоксальными. Один из них — что энергия свободных электронов в однородном магнитном поле квантуется — сделал в 1928 г. Раби [256] на основе формального решения уравнения Дирака. Раби ограничился констатацией этого факта, не проанализировав его экспериментальных следствий. Его работа была математически безупречна и, с современных позиций, не требовала перепроверок и обоснований. Иначе обстояло дело в то время. Вспоминая о нем, Ландау в 1958 г. писал: «Я еще помню, как в 1930—31 гг. все физики, включая самого Дирака, пришли к выводу, что его теория при всей своей красоте неправильна, так как дает экспериментально абсурдные результаты: приводит к существованию частиц, которых заведомо не существует» [217] (имеются в виду позитроны, экспериментально обнаруженные

в 1932 г.).

В первом абзаце статьи Френкеля и Бронштейна примечательна фраза: «Для того чтобы убедиться, что дискретный ряд уровней энергии свободного электрона, движущегося в магнитном поле, не является одним из парадоксов, связанных с уравнением Дирака, а соответствует реальному физическому явлению, хотя еще и не обнаруженному экспериментально, полезно показать, что такое квантование неизбежно возникает во всякой форме квантовой теории — как в "полуквантовой" механике Бора, так и в волновой механике Шредингера и Дирака».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)