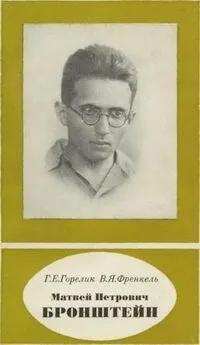

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти опыты, изучавшие комптоновское рассеяние в области высоких энергий, противоречили фотонной теории и законам сохранения. Сильное волнение, вызванное результатами Шэнкланда, и вспыхнувшие вновь дискуссии о применимости ЗС в микромире, кажутся сейчас объяснимыми только верой в сказочный закон, согласно которому третья попытка всегда успешна. Опыты Шэнкланда были очень скоро опровергнуты и забыты. Тогда же исчезли сомнения в ЗС.

Точку в этой истории Бор поставил в заметке, которая сопровождала публикацию экспериментов, опровергающих Шэнкланда: «основания для серьезных сомнений в строгой справедливости законов сохранения при испускании р-лучей атомным ядром сейчас в основном устранены» [119]. В словах «серьезных» и «в основном» можно усмотреть горечь по поводу разрыва родительских уз, связывающих Бора с гипотезой несохранения. Описывая историю нейтрино в 1957 г., Паули не без некоторого недоумения отметил: «Впрочем, справедливость закона сохранения энергии при р-распаде и существование нейтрино он [Бор] признал полностью лишь в 1936 г., когда уже была успешно развита теория Ферми» [Там же, с. 394].

А теперь рассмотрим внимательнее ход интересующих нас событий и попытаемся понять мотивы их участников.

4.2. Гипотеза несохранения и мотивы ее сторонников

а) В ожидании релятивистской теории квант. Первые сомнения Бора в ЗС, порожденные его антипатией к эйнштейновским квантам света, нашли мало сочувствия не только за пределами его группы, но и среди его сотрудников. Не разделял эти сомнения даже Слетер, на основе идеи которого (о виртуальном поле излучения) и в соавторстве с которым Бор в 1924 г. попытался реализовать «закон несохранения энергии» [202, с.138]. При этом следует сказать, что сомнения в идее световых квантов были довольно широко распространены, и не только среди физиков старшего поколения. Например, Ландау в 1927 г., рассматривая квантование электромагнитного излучения, сказал: «Введение световых квантов, однако, произвольно и не является необходимым» [213, с. 21] (в то же время Бронштейн, как видно по его первым работам, был на фотонных позициях). Квантовый парадокс (как называли тогда проблему совмещения дискретного и непрерывного описаний) скорее вдохновлял теоретиков, находящихся на подъеме. Сама сила парадокса предвещала такое его разрешение в теории, которое могло превзойти разрешение эфирных парадоксов теорией относительности. Но отказ от ЗС при отсутствии нового принципа, способного заменить его, для большинства теоретиков не имел тогда серьезных оснований.

В 1929 г., когда Бор вернулся к своей идее, ситуация существенно изменилась. В рамки ЗС не укладывался экспериментальный факт (непрерывность Р-спектра). И, что еще важнее, теория благословляла принципиально новое поведение Природы в соответствующей области, поведение, не обязанное подчиняться построенной и успешно действовавшей квантовой механике. Благословение это предшествовало надежному установлению экспериментального факта и от того становилось еще более убедительным. Ведь до открытия нейтрона (1932) считалось несомненным, что в состав ядра входят электроны: об этом «непосредственно» свидетельствовали сами Р-лучи. А появившийся в 1927 г. принцип неопределенности сделал ясным, что к внутриядерным электронам неприменима нерелятивистская теория, какой была квантовая механика: подставив размер ядра и массу электрона в соотношение AxAp~h, получим релятивистские скорости внутриядерных электронов, что выводит соответствующие явления в область релятивизма.

Для понимания сторонников боровской гипотезы важно учитывать общее состояние фундаментальной физики на рубеже 20—30-х годов. Это было время ожидания «релятивистской теории квант» — теории, в которой действовали бы наравне две мировые константы с и h. Дираковское уравнение для электрона (1928) считалось, конечно, выдающимся результатом, но неполноценным из-за отрицательных состояний. Кроме того, от подлинной ch-теории ожидалось гораздо большее, чем давало уравнение Дирака. Синтез релятивистских и квантовых идей в ch-теории казался чуть ли не последним важным событием в теоретической физике. Все ожидали, что ch-теория объяснит численное значение постоянной тонкой структуры а = e 2 /ch и — тем самым — атомизм заряда [81, с. 205]. Только немногие осознавали, что за построением ch-теории должно еще последовать построение cGh-теории и (на ее основе) космологии [21, 250], для большинства же слабость гравитационного взаимодействия и его неучастие в атомной физике было достаточной причиной, чтобы оставлять G вне поля зрения.

С конца 20-х годов физики, не успевшие еще вполне привыкнуть к радикальным переменам, связанным с квантовой механикой, были вместе с тем уверены, что грядущая ch-теория принесет с собой еще более глубокую перестройку [252, с. 72]. Эта уверенность питалась несколькими причинами.

Во-первых, тогда еще не выдохлась программа единой теории поля [128]. Хотя к эйнштейновскому идеалу такой теории относились в основном скептически, единое представление релятивизма, квантов, гравитации и электромагнетизма казалось возможным в обозримом будущем. А такая возможность — даже при малой ее вероятности — окрыляла теоретическую мысль.

Другим источником теоретического радикализма были глубокие трудности, не устранимые тогдашними средствами, прежде всего — бесконечности теории поля.

И, наконец, третий, пожалуй, самый важный источник нонконсерватизма: на рубеже 20—30-х годов обнаружились ограничения понятийного аппарата, рожденные совместным учетом релятивизма и «квантизма» (индивидуальные неопределенности, бессмысленность понятия «поле в точке» и т. д. [158, 163]). К этому добавлялись и «фундаментальные дефекты» первой квантово-релятивистской теории — теории Дирака (дефекты эти превратились в триумф только после открытия позитрона в 1932 г.).

Замечательные реальные достижения квантовой механики внушали теоретикам уверенность, что физика находится на правильном пути, но перечисленные обстоятельства убеждали их в том, что до конца пути еще далеко. В настроении теоретиков на рубеже 20—30-х годов действовала инерция революционности, оставшейся от эпохи создания теории относительности и квантовой механики. Физики успели привыкнуть к темпу понятийной перестройки предыдущих десятилетий. Поэтому, например, в то время смогла появиться такая радикальная идея, как квантование пространства-времени. Поэтому и радикальность гипотезы несохранения по тем временам воспринималась не так уж остро.

б) Нейтринная альтернатива. В революционном настрое теоретиков кроется причина преобладавшего вначале отрицательного отношения к нейтринной гипотезе Паули. Эта гипотеза казалась слишком простым решением ядерной проблемы, слишком дешевым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)