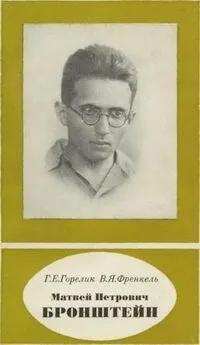

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Легко понять, почему нейтринная гипотеза могла казаться непривлекательной в самом начале 30-х годов. Ведь тогда было хорошо известно, что вещество (или материя, как тогда чаще выражались) построено всего из двух элементарных частиц — электрона и протона, существование которых надежно установлено и проявляется в огромном количестве фактов. Обе частицы имеют электрический заряд. Незаряженный фотон не стоял тогда в одном ряду с этими материальными частицами не только в силу его молодости и традиционного противопоставления света и материи, но и по причине, физически более существенной,— свет характеризовал только взаимодействие и не выполнял функций строительного материала. Добавление к двум элементарным частицам материи еще одной, не обладающей электрическим зарядом и почти не обладающей массой (короче, неуловимой частицы), казалось пресловутым умножением сущностей, искусственной гипотезой для спасения старого закона природы, нуждающегося в замене. Не случайно Паули целых три года воздерживался от публикации своей идеи и обсуждал ее только устно. Осенью 1933 г., накануне перелома в физическом общественном мнении, Бронштейн писал [77]: «Однако до последнего времени допущение "нейтрино" казалось признаком столь дурного вкуса, что теоретики, почти не колеблясь, принимали альтернативу, предложенную Бором», т. е. гипотезу несохранения энергии (ГН).

Только широкое видение науки позволяло говорить тогда об исторически изменяемом числе элементарных сущностей, из которых построена материя. Как писал Бронштейн в 1930 г.: «Мир оказался еще более простым, чем думали древние греки, по мнению которых все тела природы состояли из четырех элементов — земли, воды, воздуха и огня. Протоны и электроны в настоящее время считаются (надолго ли?) последними элементами, образующими материальные тела» [63, с. 58]. В 1930 г. вряд ли кто из физиков мог поверить, что так ненадолго.

До экспериментального открытия в 1932 г. сразу двух новых частиц (одна из которых к тому же электрически не заряжена) наиболее общие методологические установки тогдашней физики были против нейтрино. За нее мог быть только теоретический эмпиризм, если можно так выразиться,— конкретные, проблемы и факты ядерной физики: азотная катастрофа, верхняя граница Р-спектра и т. п. Спасение ЗС также не выглядело целью самого высокого теоретического уровня. Ведь, несмотря на все значения этого закона для физики и его философское звучание, с точки зрения развитой динамической теории ЗС лишь ее следствие, один из интегралов уравнений движения.

С 1932 года — «года чудес» для ядерной физики — на нейтринную чашу весов добавляются, а с противоположной убираются все новые гири. Открытие нейтрона привело (хотя не так легко и быстро, как может показаться на первый взгляд) к тому, что внутриядерных электронов попросту не стало; утверждалось представление о том, что Р-электроны рождаются. В результате начала слабеть важнейшая теоретическая опора ГН — обнаружилось, что проблемы построения полной ch-теории и теории ядерных явлений в большой степени независимы и что есть существенная область ядерной физики, в которой можно опираться па построенную и успешно действующую нерелятивистскую квантовую механику. И все же в проекте программы Ленинградской ядерной конференции, составленном в декабре 1932 г., был объединенный пункт — «теория структуры ядра и вопросы релятивистской квантовой механики» [287]. И на самой конференции (сентябрь 1933 г.) нейтрино оказалось не в центре дискуссий: в пространном отчете о конференции, написанном одним из самых активных ее советских участников — Иваненко, о нейтрино нет ни слова [188].

Переломным моментом стал конец 1933 г. В октябре на Сольвеевском конгрессе было сообщено о новых экспериментальных данных по верхней границе Р-спектра, и нейтринная гипотеза стала привлекать большее внимание. Паули, наконец, решился ее опубликовать, а Бор формулировал свою позицию уже в более осторожных выражениях. В самом конце 1933 г. Ферми на основе нейтринной гипотезы построил теорию Р-распада и получил важное следствие из нее — форму Р-спектра, из сравнения которой с экспериментом следовало, что масса нейтрино близка к нулю или равна ему.

Однако теория Ферми стала решающим доводом в пользу нейтрино и соответственно против ГН не для всех. Главная причина состояла в том, что эта теория была аргументом не такого методологического уровня, как соображения в пользу ГН. Теория Ферми не привлекала новых принципиальных идей и очень мало походила на ожидаемую теорию «следующего поколения» после квантовой механики и тогдашней квантовой электродинамики. Все ее совершенство сводилось к внешнему оправданию, а подлинно глубокие проблемы, как тогда считалось, в ней просто удалось запрятать в новую физическую константу, характеризующую Р-взаимодействие и лишь ожидающую сведения к фундаментальным физическим постоянным [148].

б) Несохранение энергии, ОТО, космология и астрофизика. Для тех, кому было недостаточно новых экспериментальных данных и теории Ферми, важным оказалось замечание Ландау о несовместимости ГН и общей теории относительности — аргумент уже вполне фундаментальный. Этот аргумент впервые прозвучал во время теоретических дискуссий в УФТИ в декабре 1932 г. В письме Бору от 31.12.1932 г. Гамов сообщал:

«В начале декабря я был в Харьковском институте, чтобы посмотреть на быстрые протоны, которые они там получили. Эренфест, Ландау и некоторые другие теоретики также были там, поэтому мы организовали маленькую конференцию. Обсуждали многие вопросы и выяснили одну вещь, которая, полагаю, будет особенно интересна Вам. Похоже на то, что несохранение энергии находится в противоречии с гравитационными уравнениями для пустого пространства. Если гравитационные уравнения справедливы для области В, то отсюда следует, что полная масса в области А (где законы нам неизвестны) должна быть постоянной [на рисунке в письме область А изображена малой частью области В]. Если в области А мы имеем, например, ядро RaE и скачком меняем его полную массу в трансмутационном процессе, мы не можем больше пользоваться обычными гравитационными уравнениями в области В. Каким образом мы должны изменить эти уравнения, неясно, но замена должна быть сделана. Что Вы думаете об этом?» [247, с. 568]. (Озадаченность Гамова легко понять, если учесть, что боровская гипотеза о несохранении, к которой он относился очень сочувственно, была впервые опубликована в его работе 1930 г. [143]: публикация самого Бора появилась, напомним, в 1932 г.)

Эренфест был в Харькове с 14 декабря 1932 г. до 14 января 1933 г. [285, с. 152]. Этот же месяц провел в Харькове и Бронштейн [103], при обсуждении статьи которого [16] указанные соображения Ландау и появились [31, с. 196]. Статья Бронштейна прибыла в Харьков (в издаваемый здесь на иностранных языках журнал) на месяц раньше автора. В статье «О расширяющейся вселенной» пересеклись две фундаментальные темы: временная асимметрия космологии и релятивистская квантовая теория. А точка пересечения представляла собой попытку построить космологическую модель, реализующую гипотезу Бора о несохранении энергии. Бронштейн прекрасно знал ситуацию в релятивистской космологии и понимал возможности (и невозможности) ОТО, не включающей в себя квантовую теорию. Он считал, что космологическую проблему и в особенности проблему временной асимметрии нельзя решить, ограничиваясь только рамками ОТО (вопреки мнению Леметра), и что для этого необходима квантово-релятивистская теория. А значит, в соответствии с боровской гипотезой, надо учесть несохранение энергии, что Бронштейн и сделал эффективно, предполагая космологический член Л в уравнениях ОТО зависящим от времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)