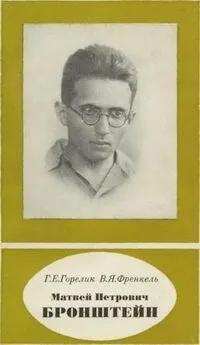

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В реальной жизни теоретика действуют «нефизические» факторы двоякого рода — социально-психологические, определяемые положением науки в обществе, и научно-психологические, определяемые многообразием мировосприятий, живущих в физике. Первый фактор имеет прямое отношение к выходу нашего героя за пределы физики при обсуждении физических вопросов.

В Советском Союзе отношение к гипотезе несохранения было горячим и у ее сторонников, и у противников. Причины этого — и общая социально-идеологическая атмосфера страны (революционное преобразование физики созвучно радикальному преобразованию общества), и научно-организационные обстоятельства (относительно велик вес молодых ученых), и повышенное внимание идеологии к естественным наукам, которым надлежало сыграть решающую роль в технической революции и тем самым в социалистической реконструкции общества.

Самыми активными сторонниками ГН были три молодых теоретика — Ландау, Гамов и Бронштейн. Наибольший вклад в развитие ГН сделал Ландау: два его результата были «за здравие» и один «за упокой». Его (совместная с Пайерлсом) работа 1931 г. о релятивистском обобщении принципа неопределенности воспринималась как предсказание радикального преобразования понятий в ch-теории, и этому была вполне созвучна ГН, областью определения которой считали как раз ch-явления. Работу Ландау 1932 г. о предельной массе холодной звезды воспринимали как обнаружение реальных областей, где должна действовать ch-теория вместе с ГН. Эти два довода «за» уравновесил один контрдовод — несовместимость ГН и ОТО.

Сочувствие Гамова гипотезе несохранения проявлялось в его научных обзорах, популярных статьях и, наконец (с чего можно было начать), в том, что эту боровскую гипотезу Гамов опубликовал раньше Бора.

Но, пожалуй, ярче всего позицию несохраненцев (как тогда выражались) излагал Бронштейн. О гипотезе несохранения энергии говорится в его популярных книжках [81, 82], а статья [79] целиком посвящена этому. Изложение ГН в [82] и особенно в [79] сопровождается не обычным для автора аккомпанементом нефизического характера со словами «буржуазия», «пролетариат» и т. д. Объяснить это можно, только учитывая позицию противников ГН, активно выступавших в печати. Дело в том, что в 30-е годы некоторые философы и философствующие журналисты — защитники закона сохранения — были готовы включить этот закон в уголовный кодекс и объявлять классовым врагом всякого, смеющего в нем усомниться.

Наиболее ярким, точнее сказать — мрачным примером такого рода были статьи В. Е. Львова, считавшего себя научным публицистом [39] Ландау характеризовал его словами «невежественный борзописец» [215], Иоффе писал о «хлестких ругательствах и развязной безграмотности статей Львова, которому предоставляет свои страницы один из наиболее распространенных толстых журналов [196] (в 30-е годы почти в каждом номере «Нового мира» печатались обзоры Львова «На фронте физики»).

. Уровень его аргументации вполне характеризует то, что он из философских цитат выводил соотношение Е = Мс г (в отличие от большинства «единомышленников по перу» он с энтузиазмом относился к теории относительности, запрещая лишь ее идеалистические извращения и, в частности, космологию; он автор первой советской биографии Эйнштейна, вышедшей в серии ЖЗЛ в 1958 г.). А стиль его трудно описать, не используя слово «облаивал». Со страниц «Нового мира» Львов призывал добить (его лексикон) все еще не добитую группку физиков во главе с Ландау и Бронштейном, которая орудует в советской науке, тянет ее на сотни лет назад и прикрывает свою деятельность двурушническими декларациями [227—229] (три десятилетия спустя он находил уже совсем другие слова для этих физиков [231], см. также [172]).

Конечно, статьи Львова были крайней формой «защиты» ЗС [40] Львов защищал ЗС разными способами: например, имени Бора в его статьях не найти, а ГН он приписывал «Крамерсу, Слетеру и др.» Впоследствии, кроме физики, он защищал от идеализма также химию, биологию и все, что требовалось.

, но идеологическая острота и нефизическая аргументация проникали также и в статьи, написанные некоторыми физиками. Такой, например, была первая из двух статей о законе сохранения энергии Д. И. Блохинцева и Ф. М. Гальперина, помещенных в журнале «Под знаменем марксизма», в № 2 и 6 за 1934 г. В этой статье среди аргументов в пользу «великого, вечного и абсолютного закона природы» заметное место занимают идеологические. Утрированно представляя позицию «ретивых гонителей закона сохранения энергии в стране диалектического материализма (Гамова, Ландау, Бронштейна и др.)» [110, с. 106], авторы объявляли эту позицию идеализмом и следствием «недостаточной пропаганды диалектического материализма в среде наших физиков». Физическим доводом в пользу ЗС служил прежде всего перечень случаев, когда этот закон сыграл важную роль в атомной физике,— перечень действительно весьма красноречивый, но, надо думать, хорошо известный Бору и его сторонникам (достаточно вспомнить главную боровскую формулу E 2 —E 1 =hv). Авторы [110] перечислили несколько путей выхода из кризиса, порожденного непрерывным Р-спектром, без ущерба для ЗС, упомянув нейтринную гипотезу лишь последней по счету.

Такой накал страстей вокруг ЗС побудил даже А. Ф. Иоффе, нисколько не сочувствующего боровской гипотезе (видимо, как экспериментатор), выступить в защиту самой постановки вопроса о ЗС: «На эту постановку вопроса у нас накинулись, как на некое преступление против диалектического материализма. Я уверен, что такое обвинение есть совершенное непонимание основ диалектического материализма. ... Никакой опытный закон не может претендовать на то, чтобы быть обязательно справедливым для такой области явлений, которая впервые становится доступной опыту. Святых законов в физике не может быть, закон сохранения энергии тоже не есть святой закон, и канонизировать его нет никаких оснований» [195, с. 60] [41] Следует отметить, что вторая статья Блохинцева и Гальперина [111], появившаяся спустя восемь месяцев, в конце 1934 г., когда стал признан успех теории Ферми, имела совсем иной характер. Здесь обсуждение не выходило за пределы физики,— когда появились физические аргументы, стали не нужны идеологические. А еще через три с половиной десятилетия Д. И. Блохинцев уже вполне допускал нарушение закона сохранения энергии «применительно к миру элементарных частиц, особенно в области высоких энергий», и отмечал, что «подобные нарушения трудно отличить от процессов с участием нейтральных частиц» [107, с. 309]. Легко представить, какие резкие слова мог бы сказать по этому поводу 26-летний Блохинцев себе 62-летнему. А ответить на это могли бы его же «Размышления о проблемах познания...», изданные посмертно: «...общество должно... обладать достаточной верой в правоту своих идеалов, чтобы допускать рождение новых идей и мыслей, выходящих за рамки установившихся взглядов. Оно должно обладать терпением и неторопливостью в оценке новых идей» [108, с. 56]. Там же говорится, что законы сохранения энергии и импульса «абсолютно неприменимы к молодой Вселенной».

.

Интервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)