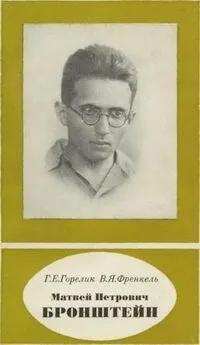

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн

- Название:Матвей Петрович Бронштейн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АКАДЕМИЯ НАУК СССР

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-02-000670-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Горелик - Матвей Петрович Бронштейн краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и творчестве замечательного советского физика-теоретика М. П. Бронштейна. Наиболее важный его вклад в науку — первое глубокое исследование квантования гравитации. Полученные им результаты стали особенно актуальны в наше время, когда построение квантовой теории гравитации насущно необходимо для космологии и физики элементарных частиц. Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии, астрофизике, теории полупроводников. Написанные им замечательные научно-популярные и научно-художественные книги переиздаются в наши дни.

Книга рассчитана на читателей, интересующихся историей советской науки.

Матвей Петрович Бронштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

а) Проблема ch-измеримости. То что Бронштейн, занявшись квантованием гравитации, уделил внимание вопросу измеримости, вполне естественно и для биографии науки, и для научной биографии Бронштейна. История этого вопроса начинается с принципа неопределенности (1927), который установил h-ограничения на применимость понятий, оставшихся от классической физики. Соотношения неопределенностей ограничивали только совместную измеримость некоторых —

сопряженных — пар величин, например координаты и импульса

но оставалась возможность говорить о сколь угодно точном значении каждой величины в отдельности.

Сразу после того, как был осознан смысл h-ограничений, возник вопрос о характере квантовых ограничений при учете релятивизма — о с/-ограничениях. Мысленные эксперименты (начиная с гейзенберговского микроскопа) давали сколь угодно точные результаты, лишь игнорируя с-теорию. И, кроме того, важнейший физический объект — электромагнитное поле — был релятивистским, как известно, еще до создания теории относительности; ведь уравнения Максвелла включают в себя константу с. Ограничения измеримости, или соотношения неопределенностей, для электромагнитного поля рассматривали сам Гейзенберг [158, с. 41], Фок и Йордан [280].

Однако особенно большое внимание привлекло к себе исследование с/-ограничений, выполненное Ландау и Пайерлсом в 1931 г. Анализ мысленных экспериментов в с/-области приводил уже не только к парным, но и к индивидуальным неопределенностям величин, описывающих частицу и поле. Согласно Ландау и Пайерлсу понятие «поле в точке» полностью неопределимо. На этом основании они ставили под вопрос тогдашнюю квантовую теорию электромагнитного поля и предсказывали, что «в правильной релятивистской квантовой теории, которая пока не существует, не будет ни физических величин, ни измерений в смысле волновой механики» [221, с. 69].

Этот прогноз вполне соответствовал другим вопиющим указаниям на принципиальную недостаточность тогдашней физики (±-трудность уравнения Дирака, парадокс Клейна, расходимость собственной энергии и др.) В начале 30-х годов в неизбежной с/-перестройке понятий (включая понятие пространства-времени) были уверены многие теоретики, и анализ измеримости поля был наиболее фундаментальным доводом.

Ландау и Пайерлс считали свою работу развитием идей Бора и теоретическим обоснованием его гипотезы о несохранении энергии. Однако сам Бор столь решительный вывод не принял, и в 1933 г. «обезвредил» его (совместно с Розенфельдом) после упорных дискуссий с Ландау и Пайерлсом. Слабое место в их рассуждениях Бор усмотрел в том, что они для измерения поля использовали в качестве пробных тел только точечные заряды — идеализацию, перенесенную в теорию поля из теории атома. Однако «для проверки аппарата квантовой электродинамики,— подчеркнул Бор,— допустимы лишь измерения с пробными телами конечных размеров, внутри которых распределен заряд; это следует из того, что всякое однозначным образом вытекающее из этого аппарата утверждение относится к средним значениям компонент поля, взятым по конечным областям пространства-времени» [121, с. 128]. Это положение Бор связывал с тем, что аппарат квантовой электродинамики не включает в себя органически каких-либо предположений об атомизме электричества. А если в мысленных измерениях пользоваться полным произволом в отношении заряда пробного тела, то указанные Ландау и Пайерлсом пределы действительно снимаются.

Характер с/-теории занимал Бронштейна с тех пор, как ее «призрак начал бродить» по физике. И соображения, связанные с наблюдаемостью, с измеримостью физических величин играли значительную роль. В 1931 г. в рецензии на книгу Дирака, упрекая того в недооценке квантово-релятивистских проблем, Бронштейн цитирует ехидное определение Паули, прозвучавшее, видимо, на Одесском съезде 1930 г.: «Die Observable ist eine Grosse, die man nicht messen kann» («Наблюдаемая — это величина, которую невозможно измерить»); в формулировке Бронштейна: «принцип неопределенности обычной квантовой механики чересчур определен для релятивистской теории квантов».

На работу Бора—Розенфельда Бронштейн откликнулся заметкой, посвященной измеримости в с/-области [24]. Надо сказать, что весьма объемную статью Бора—Розенфельда не назовешь очень ясной. Заметка Бронштейна раз в 20 короче. И ее выкладки лучше соответствуют ориентировочному характеру мысленных экспериментов, чем хитроумные рассуждения [121], в которых вместе с мысленными пружинками и массивными каркасами участвуют произвольно большие заряды в произвольно малых объемах (природе не известные).

При этом Бронштейн в ясной форме воспроизвел боровский вывод о несмертельном характере с/-ограничений для теории поля.

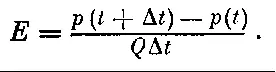

Проведем упрощенные выкладки, измеряя напряженность электромагнитного поля Е по изменению импульса пробного тела с зарядом Q и массой М:

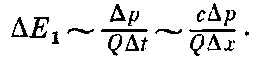

Неопределенность AE составляют два слагаемых. Первое порождается неопределенностью измерения импульса:

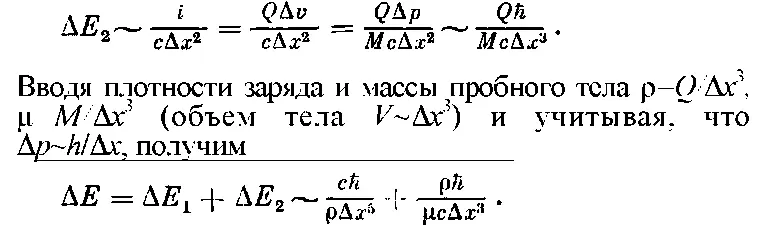

и «обратное» поле

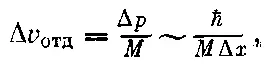

Второе слагаемое — это «обратное» поле, источником которого является ток — произведение заряда пробного тела на его скорость. Неопределенность этой скорости (скорости отдачи), соответствующая локализации пробного тела с неопределенностью Ax, равна

Устремляя Ах к нулю и полагая, что р и ц достаточно быстро, но по разным законам стремятся к бесконечности, можно считать, что АЕ—0 при Ах—0. Тем самым оправдывается понятие «электромагнитное поле в точке».

Бор особенно подчеркивал, что неопределенность поля, обусловленная влиянием самого пробного заряда, может быть сделана, вопреки Ландау—Пайерлсу, сколь угодно малой, а Бронштейн указал, что для максимальной точности измерения поля не следует стремиться к наименьшей реакции излучения на пробное тело. И хотя общий вывод остался прежним, Бронштейн подчеркнул, что возможности теории когда-нибудь придется согласовать с возможностями природы: «Принципиальная невозможность измерить с произвольной точностью поле в будущей релятивистской теории квант будет связана с принципиальным атомизмом материи, т. е. с принципиальной невозможностью беспредельно увеличивать [плотность заряда] р».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)