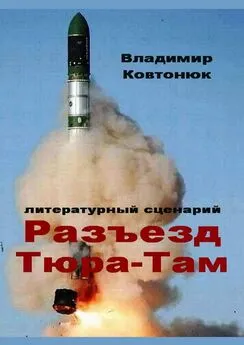

Владимир Ковтонюк - Разъезд Тюра-Там

- Название:Разъезд Тюра-Там

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издатель И. В. Балабанов

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-901049-85-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ковтонюк - Разъезд Тюра-Там краткое содержание

После окончания в 1962 году Московского авиационного института Владимир Александрович Ковтонюк некоторое время работал на лётных испытаниях межконтинентальных баллистических ракет.

О жизни испытателей в непростых условиях, о том, как усилия каждого из них, складываясь воедино, укрепляли государственную позицию на международной арене.

О том, каким невероятным образом испытания ракет оказались вдруг связанными с гибелью советского вертолета во Франции, о любви, о розыгрышах и курьезах, о счастливых случайностях и драмах рассказывается в этой книге.

Автор не претендует на документальное изложение событий, поэтому совпадения с реальными событиями и людьми случайны.

Разъезд Тюра-Там - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем летом он и Куралесов нанялись к геодезистам в качестве подсобных рабочих. В их обязанности входила переноска теодолита и треножной подставки к нему. Казалось бы, ничего особенного, если бы им предстояло таскать на себе теодолит по равнине.

Но теодолит с ящиком весил около тридцати килограммов, затаскивать его предстояло на вершины Главного Кавказского хребта.

Они поселились на небольшой сванской ферме у истоков реки Даут. Ферма стала для них чем-то вроде базы, где они оставляли всё, что не нужно для предстоящего восхождения на вершину. Восхождения планировались так, чтобы к вечеру возвращаться на ферму.

Относительно просто они поднимались на перевал Эпчик, причем оба геодезиста — грузин и русский — бессовестным образом ехали на лошадях, а Юра и Куралесов тащили поклажу на себе. Через этот перевал, на высоте две тысячи метров над уровнем моря, шла тропа из ущелья реки Даут в ущелье реки Теберды.

Если стать лицом к ущелью Даута, то налево от перевала начинался пологий склон горы Канделляр-Ляр, постепенно переходивший в скалистый гребень, чем-то отдаленно похожий на кремлёвскую стену. Гребень лёгким изгибом дуги вправо, приводил к вершине горы на высоте 3416 метров. Высоту и взаимное расположение вершин зачем-то уточняли землеустроители, пользуясь теодолитом и прибегая к помощи тригонометрических вычислений.

Ширина гребня колебалась от полуметра до метра, по обе стороны он обрывался практически отвесно. А там, внизу, на высоте примерно две с половиной тысячи метров, четко рисовалась граница вечного снега, очерчивая вершину по горизонтали и прихотливо извиваясь на выступах и углублениях рельефа.

Кроме этого многовековые невзгоды испещрили гребень, и он ощетинился рваными беспорядочными зубцами. Некоторые камни запросто отваливались от прикосновения руки.

Ползти по гребню приходилось на четвереньках, теодолит, притороченный к спине, значительно приподнимал общий центр тяжести, поэтому приходилось балансировать, буквально впиваясь ногтями в камни. При любом взгляде вниз по телу пробегал неприятный холодок страха, а воображение тут же начинало рисовать живописные картины летящего в пропасть тела и разлетающегося на щепки теодолитного ящика.

Через десять — двенадцать шагов сердце начинало колотить в голову и уши, и эти частые остановки давали возможность успокоиться и взять себя в руки.

Вершина горы оказалась скалой в форме конуса, настолько тесной, что на ней едва могли разместиться два подростка и один геодезист Да и то потому, что у самой вершины образующие конуса были достаточно пологими. Когда один работал киркой, высекая небольшой крест в самой верхней точке скалы, уменьшая тем самым на несколько миллиметров её высоту, остальные вынуждены были дожидаться, лёжа ногами в сторону пропасти и держась за выщерблены на поверхности скалы.

Геодезист ставил треногу над крестом так, чтобы отвес указывал конусом стального наконечника в перекрестие, регулировал горизонталь площадки в верхней части треноги и закреплял на ней теодолит. Начиналась съемка. Геодезист долго вертел теодолит в направлении разных вершин, разворачивал его и вновь нацеливал на вершины, сверяя данные измерений.

В это время у ребят появлялась возможность полюбоваться сказочным величием кавказских гор. Самый первый и самый почтительный взгляд, безусловно, принадлежал Эльбрусу, заслонившему половину неба сверкавшими на солнце вечными снегами. Лёгкое прозрачное облачко кокетливо висело над двумя его скруглёнными вершинами, хотя это было игрой высоты и расстояния. На самом деле облачко было намного ближе к нам.

Мир гор и мир Эльбруса был неоспоримо величественным и монументальным, представлялся незыблемым и вечным, существовавшим параллельно миру людей и отдельно от него, как бесстрастная декорация, на фоне которой происходят войны, великие переселения народов, борьба за власть и смена поколений.

Величие Эльбруса заставило ребят впервые почувствовать, какие они на самом деле песчинки, пыль, перед лицом мироздания, и породило в их душах потребность соразмерять свои поступки в предстоящей жизни с бренностью человеческого бытия. Хотя им в их возрасте жизнь казалась бесконечной.

В яркий летний день здесь, на высоте, было точно так же жарко, как и внизу, и казалось странным, что снег не тает в такую жару. Но совершенно точно, от Эльбруса веяло прохладой, хотя до него было около тридцати километров.

Кроме Эльбруса гребень Кавказского хребта украшался несколькими вершинами, подобными той, на которой они находились. На одну из них, Кышкаджер, 3840 метров, им предстояло взобраться в ближайшие дни.

Горы в сторону севера, разрезанные ущельями и похожие на жгуты, будто сползали на равнину, и на глаз ощущалось, как уменьшается их высота.

На тех вершинах, может быть, до сих пор, стоят геодезические «туры», сложенные из камней, отколотых от скал с помощью кирки. В «туры» вложены пустые консервные банки с записками-посланиями будущим смельчакам, написанные дрожавшими от усталости мальчишескими руками. «Туры» прикрывают собой перекрестия, высеченные в самых верхних точках первых в их жизни покорённых вершин.

— Всё, хорош! — говорит Юра.

Камень-песчаник от взорванной скалы, заброшенный в кузов самосвала, укладывается на свое место и теперь точно не свалится в пути.

Юра садится за руль загруженного «под завязку» самосвала на базе ЗИС-150. Самосвал выпущен Кутаисским автозаводом.

Он включает зажигание, нажатием ноги на кнопку стартёра запускает мотор, по манометру контролирует набор давления воздуха в тормозной системе. В кабине рядом с Юрой — два одноклассника. Толик Панченко и Володя Куралесов. Этим летом они работают на стройке. Загружают самосвал камнем и песком. Панченко хочет поступить в лётное училище и зарабатывает на поездку в Актюбинск, а Куралесов влюбился в химию и ждет не дождется, когда поедет в Харьков, в политехнический.

Им нравится работа. Потому что Николай, шофёр самосвала, недавно вернувшийся после службы в армии, отдаёт им машину, а сам, истосковавшись по гражданской жизни, исчезает на весь день и появляется в заранее условленном месте только к вечеру.

На первой передаче Юра, газнув, заставляет задние колёса самосвала перевалить через камни, подложенные для страховки, и на малой скорости выводит машину на дорогу.

Тяжелая машина с трудом, перегревая мотор, едет по горной дороге, которая приводит на стихийно образовавшуюся стоянку у ручья.

Здесь водители подливают воду в систему охлаждения перетруженных моторов, местные жители продают абрикосы и помидоры, первые после войны туристы зачем-то фотографируются на фоне низких по местным понятиям гор, не предполагая, какие величественные виды поджидают их уже за ближайшими поворотами. Галдящие цыганки в окружении чумазых детей, широко размахивая подолами многочисленных юбок при переходе от одного автобуса к другому, предлагают предсказать безоблачное будущее изнеженным на вид молоденьким москвичкам. А те не сводят удивленных глаз со смуглых, босых, в одних трусиках, неунывающих и нагловатых цыганчат:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: