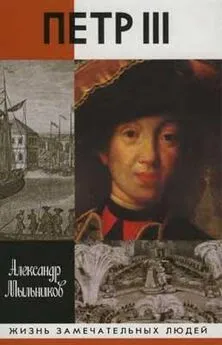

Александр Мыльников - Петр III

- Название:Петр III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02490-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мыльников - Петр III краткое содержание

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Петр III - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Называя убегающих «в чужие государства, а особливо в Польшу», старообрядцев «живыми покойниками», Ломоносов отмечал ущерб, проистекающий от этого для страны. Он предлагал пересмотреть прежние меры насильственной борьбы с расколом способами, «кои представятся о исправлении нравов и о большем просвещении народа» [116, т. 6, с. 401–402]. Петр III не только последовал такому совету, но и пошел значительно дальше, признав право своих подданных на свободу совести.

Не ограничиваясь этим, он задумал экономически подкрепить дело секуляризацией церковно-монастырских имений с передачей управления ими из ведения Синода, как это было с 1720 года, в руки государства. На такой путь в 1701 году пытался вступить его дед, но был вынужден (даже он!) временно отступить. Возникал этот вопрос и при богомольной Елизавете Петровне. В ее присутствии Конференция одобрила в 1757 году новый порядок управления церковными имениями. Однако и тогда в действие его ввести не удалось. Выполнить ранее принятое решение Петр III и намеревался, рассуждая об этом в Сенате и оформив особым указом 16 февраля [150, т. 15, № 11 441].

Поручив Д. В. Волкову подготовку этого законодательства, император принял в его разработке личное участие. Позднее Штелин вспоминал: «Трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенной Экономической коллегии для управления ими… Он берет этот манифест к себе в кабинет, чтобы еще рассмотреть его и дополнить замечаниями» [197, с. 103]. Если это не описка, то указ, по-видимому мартовский, первоначально предполагалось оформить более торжественно — как манифест. Все же значимость указа подчеркивалась объявлением его во всенародное известие.

Насколько задуманное предприятие было деликатным, ответственным и взрывоопасным (что и подтвердили последующие события), можно судить по формулировкам указа. Красной нитью через его текст проходила мысль, что намечаемый новый порядок вовсе новым не является, что он был лично одобрен покойной императрицей, заботившейся о соединении «благочестия с пользою Отечества». При всей велеречивости и благолепии стиля в указе прорывались то чисто вольтерианские нотки, то скрытые угрозы в адрес Синода. Вот, например, великолепная по иронии фраза, что Елизавета Петровна, желая искоренения вкравшихся искажений в догматы веры и упрочения «истинных оснований нашея православныя восточныя церкви за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений». Но ирония исчезает, как только законодатель переходил к необходимости «помянутое узаконение… в действительное исполнение привести». Поначалу, сообщалось в указе, император, посетив Сенат, предложил ему обсудить это совместно, но ввиду «важности сей материи» и опасаясь затяжки в «бесплодных советованиях» с Синодом (то есть со всей определенностью намекая на затяжку со стороны последнего) предписал Сенату ввести решение 1757 года «без всякого изъятия самим делом в действие». Дальнейшее развитие реформа получила в указах 21 марта и 6 апреля [150, т. 15, № 11 481, 11 498]. Вновь ссылаясь на решения, принятые при Елизавете Петровне («…дабы духовный чин не был отягощен мирскими делами»), и свой указ от 16 февраля, Петр утверждал порядок государственного управления бывшими церковными и монастырскими имениями. Для этого создавалась Коллегия экономии в Москве с конторой в Петербурге, а церковнослужители переходили на государственное содержание «согласно штату». Освобождение дворян от несения обязательной государственной службы, передача дел по обвинению в государственных преступлениях из рук чрезвычайного, фактически внесудебного органа, каковым являлась Тайная канцелярия, в ведение единой правовой системы, закрепление принципа веротерпимости при государственном контроле за церковью, включая экономические интересы высшего духовенства, не говоря о законодательных мерах пробуржуазного характера, — все это вполне вписывалось в политику так называемого «просвещенного абсолютизма», проводившуюся многими европейскими государствами в XVIII столетии. Петр Федорович и его ближайшие помощники не были здесь ни первыми, ни последними. Но для России многое, провозглашенное при нем, стало новацией, причем не всегда и не для всех приемлемой. И не столько сами законы, хотя в некоторых случаях и они тоже, сколько действия самого Петра III, озабоченного их исполнением, завязывали узлы напряженности, жертвой которой он в конце концов и явился.

Секретная встреча в Шлиссельбурге

В 1762 году в России было два императора и одна императрица — Екатерина Алексеевна. До 28 июня она была лишь императрицей-женой, а после этого превратилась в самодержицу. Императоры же были Петр Федорович (Петр III) и Иван Антонович (Иван VI, или Иван III, если первым считать Ивана Грозного). Различие между ними было почти что симметрично-зеркальным. Первый занимал российский престол в Петербурге, второй как секретный узник занимал камеру в Шлиссельбурге. Первый при объявлении его наследником был переименован из Карла Петера в Петра Федоровича, второй после свержения был переименован в Григория (не намек ли Елизаветы Петровны на самозванца Григория Отрепьева?).

Иван Антонович родился 12 августа 1740 года в Петербурге. Он был сыном Анны Леопольдовны, племянницы Анны Ивановны и дочери ее сестры Екатерины, выданной еще Петром I за герцога Мекленбургского Карла Леопольда, и Антона Ульриха, младшего брата правящего герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Карла. Вскоре после появления Ивана на свет императрица назначила своего внучатого племянника наследником престола, на который, после смерти Анны Ивановны, он и вступил номинально 17 октября того же года. Когда 25 ноября год спустя к власти пришла Елизавета Петровна, она сослала брауншвейгскую семью, которая после длительных перемещений была поселена под Архангельском, в Холмогорах. Когда Ивану Антоновичу шел 16-й год, его для пущей надежности перевели в Шлиссельбург [12] [12] Подробнее об истории Брауншвейгского семейства можно прочитать в книге Л. И. Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих» (СПб., 2000), написанной на основании не только русских, но и немецких архивных источников.

.

Согласно российскому законодательству и Петр III, и Иван VI — оба и, что особенно важно, одновременно — были законными императорами: те, кто их объявил своими преемниками, действовали строго по смыслу указа Петра I от 5 февраля 1722 года. С формально-династической точки зрения в этом отразилась борьба между наследниками Петра I («петровская» линия) и Ивана V, его брата и номинального соправителя, умершего в 1696 году («ивановская» линия). Борьба тем более усложнилась, что со смертью в январе 1730 года молодого Петра II, сына царевича Алексея Петровича и брауншвейг-вольфенбюттельской принцессы Софии Шарлотты, династия Романовых в мужском колене пресеклась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]](/books/1098909/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy.webp)