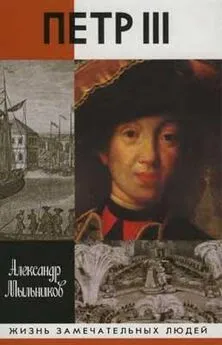

Александр Мыльников - Петр III

- Название:Петр III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02490-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мыльников - Петр III краткое содержание

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Петр III - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, пугачевское движение напоминало весеннее половодье, оно вовлекло в свою орбиту сотни тысяч вольных и невольных участников. В «Замечаниях о бунте», которые предназначались не для печати, а для поучения единственного читателя — императора Николая I, А. С. Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» [157, т. 9, ч. 1, с. 375]. Народная мудрость и мечты о социальной справедливости соседствовали с проявлением мести дворянам, с кровавыми эксцессами, жертвами которых становились ни в чем не повинные люди, лишь бы они были одеты «по-барски», — ненависть угнетенных к угнетателям, исподволь копившаяся десятилетиями, сразу же выплеснулась наружу. Отражением именно таких настроений был, например, манифест «Петра III»-Пугачева, объявленный жителям Саранска 28 июля 1774 года с призывом: «Кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, — оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, всячески стараясь ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе малейшего христианства, чинили с вами, крестьянами» [81, с. 47].

Не надо в этом видеть проявление личной жестокости Е. И. Пугачева. Она была не патологической, а социальной, не переставая оставаться тем, чем являлась, — жестокостью. Характерно, что в ряде случаев Е. И. Пугачев пытался даже пресекать бессмысленное своеволие повстанцев. Но ему это удавалось далеко не всегда. Известно, например, что на его требование прекратить расправы с пленными атаман А. А. Овчинников, «первой человек во всей его толпе», дерзко отвечал: «Мы-де не хотим на свете жить, чтобы ты наших злодеев, кои нас раззоряли, с собою возил, ин-де мы тебе служить не будем» [137, с. 119]. В таких случаях Е. И. Пугачев был вынужден уступать, считаясь по необходимости с настроением своих соратников, хотя бы это и не совпадало с его мнением. Тем более примечательно, что пугачевцы, особенно на первом этапе, стремились внести в движение элементы организованности. С этой целью, в частности, в Берде 6 ноября 1773 года учреждена Государственная коллегия — фактическое правительство повстанцев. Оперативными вопросами ведала Походная канцелярия во главе с Овчинниковым.

Крестьянская война вовлекла в свою орбиту огромные массы трудящихся, которые независимо от их этнической и религиозной принадлежности в равной мере были заинтересованы в освобождении от феодально-крепостнического угнетения, от все более усиливавшихся притеснений со стороны царских властей, помещиков и местных эксплуататоров. В именном указе «Петра III» от 12 июня 1774 года, данном атаману Ф. Т. Кочневу, крестьянину екатеринбургской слободы Белый Яр, торжественно провозглашалось: «Да и приклонившейся под нашу корону народы могут возчювствовать легкость от наложенного на них от злодеев тягчайшаго ига работы, освобождены будут <���от> платежа податей и дана им будет свободная вольность без всякого в России притеснения» [81, с. 43]. Именно потому, что Крестьянская война носила в основе своей антидворянскую, социальную направленность, она приобретала в значительной мере интернациональный характер.

…Шла вторая половина декабря 1773 года. Вот уже свыше двух месяцев осаждали войска повстанцев Оренбург, который в их глазах являлся живым символом ненавистной самодержавно-помещичьей власти в крае. Со стен крепости нередко видели всадников, гарцевавших на некотором удалении; иные из них разбрасывали пугачевские прокламации. Так было и на этот раз. Быстро приблизившись, всадник (это был казак Иван Солодовников) воткнул в снег палку, привязав к ней какой-то пакет, и тотчас умчался назад. Когда оренбургскому губернатору И. А. Рейнсдорпу доставили этот пакет, в нем обнаружили «именной указ» (от имени Петра III) с требованием сдать город. Но поразило не это — указ был написан на хорошем немецком языке [138, с. 137]. С первой же оказией — это случилось 24 декабря — И. А. Рейнсдорп переправил непривычный повстанческий документ в Петербург. Там он вызвал переполох, продолжавшийся несколько месяцев. «Старайтесь узнать: кто сочинитель немецкого письма, от злодеев в Оренбург присланного, — требовала в апреле 1774 года императрица, — и нет ли между ними чужестранцев, и, несмотря ни на каких лиц, уведомите меня о истине» [81, с. 384]. Впоследствии выяснилось, что «немецкий указ», датированный 19 декабря, являлся переводом аналогичного указа Е. И. Пугачева, составленного двумя днями ранее. В роли переводчика выступал подпоручик М. А. Шванвич, который был 8 ноября 1773 года взят в плен повстанцами и согласился служить Пугачеву в качестве секретаря его Военной коллегии. В марте он сдался правительственным войскам и поведал о своей деятельности у «бунтовщиков». Его разжаловали, судили и сослали навечно в Туруханск, где он и умер в ноябре 1802 года [137, с. 20–31].

Любопытная деталь — от М. А. Шванвича, служившего, пусть и вынужденно, «Петру III»-Пугачеву, тянется нить к его отцу А. М. Шванвичу, которого лично знал и к которому проявил благосклонность настоящий Петр III, зачисливший его ротмистром в свой гольштейнский полк и пожаловавший ему 300 душ крепостных. И отец, и сын Шванвичи были крестниками императрицы Елизаветы Петровны, а позднее младший Шванвич некоторое время состоял ординарцем при Г. А. Потемкине. Не сыграло ли все это определенную роль в приближении пленного подпоручика к Е. И. Пугачеву?

Конечно, М. А. Шванвич — один из немногих представителей русского дворянства, сотрудничавших с повстанцами. Однако в окружении Е. И. Пугачева он все же был не единственным человеком, владевшим иностранными языками. Во всяком случае и после его ареста манифесты, указы и прокламации повстанцев на немецком языке продолжали появляться. Они предназначались немецким колонистам Поволжья и встречали сочувственное отношение в средних и малоимущих кругах иностранных колонистов, особенно летом 1774 года. «Крестьянская война, охватившая в это время Нижнее Поволжье, нашла отклик и среди колонистов — немцев, французов, шведов, поселившихся там недавно» [155, с. 338]. Сам Пугачев на допросе в Москве показал, что во время прохождения его армии в начале августа 1774 года из Саратова через поселения колонистов «охотников же набралось в его толпу пять сот человек». И примечательно, что в именном указе «Петра III»-Пугачева 15 августа среди тех, кто «приняли и склонились под наш скипетр и корону», упомянуты и «саксоны» — поволжские колонисты [81, с. 51].

Это обстоятельство заслуживает внимания с точки зрения истории не только русско-немецких, но и русско-славянских народных связей. Дело в том, что среди колонистов (хотя в массе своей эти «саксоны» и состояли из немецких крестьян и ремесленников, переселявшихся в Россию в середине 1760-х годов на основании указов Екатерины II о приглашении иностранных колонистов) какую-то часть составляли онемечившиеся потомки чешских протестантов, бежавших от религиозных преследований XVII–XVIII веков из владений Габсбургов в Пруссию и другие протестантские области Германии. Они принадлежали к общине гернгутеров, по происхождению своему связанной с традициями антикатолической Общины чешских братьев (в XVII веке ее возглавлял великий чешский мыслитель и общественный деятель Я. А. Коменский). Свое наименование они получили по местонахождению одной из таких групп в лужицком городе Гернгут в Саксонии (отсюда и другое их название — «саксоны»). Гернгутеры вели активную миссионерскую работу, в частности уже с конца 1720-х годов в Прибалтике. Они проповедовали моральное перевоспитание, трудолюбие и бережливость, что отражало интересы имущих слоев деревни, втягивавшихся в развитие товарно-денежных, буржуазных отношений. В целях привлечения к себе сторонников из непривилегированных слоев населения гернгутеры называли друг друга «братьями», вели деловые операции с купцами из Чешских земель, а также имели спорадические контакты с сохранившимися там тайными некатоликами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]](/books/1098909/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy.webp)