Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Название:ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ краткое содержание

Эта книга об оружии, но не только – она открывает причудливую мозаику явлений физического мира: химические и ядерные взрывы, разделение изотопов и магнитная гидродинамика, кинетика ионов в плотных газах и ударные волны в твердых телах, физика нейтронов и электроника больших токов, магнитная кумуляция и электродинамика. Обо всем этом автор рассказывает, не прибегая к сложному аппарату высшей математики. Для тех, кто пожелает ознакомиться с этими явлениями подробно, им же написано рассчитанное на подготовленного читателя учебное пособие для университетов и военных академий «Взрывы и волны». В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также – о персонажах замкнутого мира военной науки.

Прим OCR: Когда идет речь о области профессиональных интересов автора книга исключительно интересна. Тем более о создании электромагнитных боеприпасов в СССР открытой литературы просто не было. Но складывается впечатление, что почти все встретившиеся (и понаслышке известные ) автору люди наплевали ему в компот или отдавили любимую мозоль и теперь он сводит с ними счеты. Сразу вспоминается один известный персонаж Каттнера из саги о Хогбенах. И фраза в конце книги – "Персонажи книги, занимаемые ими должности, приписываемые им слова и поступки – плод художественного вымысла автора". Мда…

ШЕЛЕСТ ГРАНАТЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

9* В газодинамической фазе взрыва образование ударной волны происходит вследствие двух причин: при мощном взрыве ее формирует расширяющаяся плазма нагретого радиационной диффузией воздуха; при взрыве малой мощности – то же делает «плазменный пузырь» из вещества, бывшего до взрыва Урядом; понятно, что возможен и промежуточный случай, когда эффективны оба механизма

Рис. 2.7а

Рис. 2.7б

Рис. 2.7в

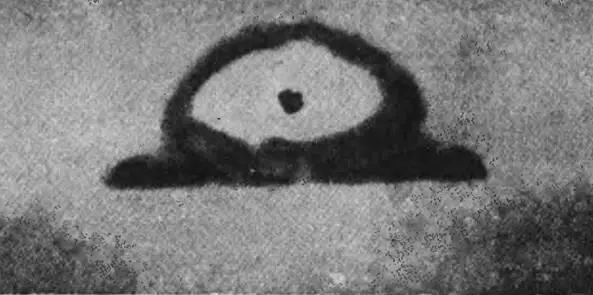

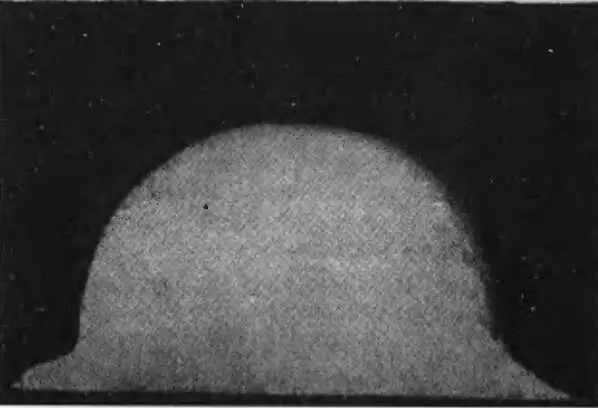

Рис. 2.7. фотографии ранних стадий развития огненного шара низковысотного ядерного взрыва.

Процесс захватывал новые слои воздуха, энергии на то, чтобы «ободрать» все электроны с атомов уже не хватало, уменьшалась прозрачность фронта. Иссякала энергия ионизованного слоя и обрывков плазменного пузыря, они уже не в силах были двигать перед собой огромную массу и заметно замедлялись. Но то, что до взрыва было воздухом, двигалось по инерции, оторвавшись от шара, вбирая в себя все новые слои воздуха холодного – начиналось образование ударной волны.

При отрыве ударной волны от огненного шара менялись характеристики излучающего слоя и резко возрастало излучение в оптической части спектра (рис. 2.7в, так называемый «первый максимум»). При дальнейшем движении волны происходила сложная конкуренция процессов высвечивания и изменения прозрачности окружающего воздуха, приводившая к реализации и второго максимума, менее мощного, но значительно более длительного – настолько, что выход световой энергии был больше, чем в первом максимуме.

Вблизи взрыва всс окружающее испарялось излучением, подальше – плавилось, но и еще дальше, где тепловой поток был уже недостаточен для плавления твердых тел, грунт, скалы, дома текли как жидкость под чудовищным, разрушавшим все прочностные связи, напором газа, раскаленного до нестерпимого для глаз сияния.

Наконец, ударная волна уходила далеко отточки взрыва, где оставалось рыхлое и ослабевшее, но расширившееся во много раз облако из конденсировавшихся, обратившихся в мельчайшую и очень Радиоактивную пыль паров. Нет, не воды. Или, в самом общем случае – не только воды, а того, что побывало плазмой заряда, рекомбинировало 10*, и того, что в свой страшный час оказалось близко к месту, от которого следовало бы держаться как можно дальше. Облако начинало подниматься вверх. Оно остывало, меняя свой цвет, «надевало» белую шапку конденсировавшейся влаги, за ним тянулась пыль с поверхности земли, образуя «ножку» того, что, пишущая братия называла «атомным грибом» (рис. 2.8).

10* Рекомбинация – «воссоединение» носителей зарядов разных знаков – процесс, обратный ионизации

Рис. 2.8. Поздняя стадия ядерного взрыва: ударная волна ушла далеко от центра, а облако, состоящее из рекомбинировавшего и конденсировавшегося вещества заряда и того, что находилось рядом с ним, поднимается в верхние слои атмосферы

Среди читателей попадаются настырные, проверяющие все с карандашом в руках. Автор сделал многое, чтобы осложнить им задачу: энергию в МэВах надо перевести в джоули, потом – в тротиловый эквивалент, вспомнить правила действий со степенями. Но все же может найтись тот, кто получит результат, далекий от rex десятков и сотен килотонн тротилового эквивалента, о которых он читал в газетах и, издевательски улыбаясь, потребует объяснений. Далее возможен такой диалог:

– А со скольких нейтронов, по вашим расчетам, начинается цепная реакция?

– С одного.

– Посмотрим, что получится, если реакция в сборке начнется с миллионов нейтронов.

– У вас про миллионы не написано.

– А покажите, где у меня написано, что он – один?

Вообще-то ситуация, которую описал своим расчетом Настырный, возможна: если не сработает или сработает не вовремя источник нейтронов, произойдет «хлопок», «пшик», и это повлечет строгую ответственность тех, кто был причастен (а может – и не причастен) к такому безобразию.

Чтобы «хлопок» не опозорил самоотверженно трудившийся коллектив, в свсрхкритическую сборку в нужную микросекунду надо «впрыснуть» много нейтронов. В первых ядерных зарядах для этого использовались изотопные источники: полоиий-210 в момент сжатия плутониевой сборки соединялся с бериллием и своими альфа-частицами (ядрами гслия-4) вызывал нейтронную эмиссию:

Be 9 + Не 4 -› С 12 + п

Но все изотопные источники – слабоваты, а самый интенсивный из них, легендарный 11*полоний – уж очень «скоропортящийся»: всего за 138 суток снижает свою активность вдвое. Поэтому на смену изотопным пришли менее опасные (не излучающие в подключенном состоянии), а главное – более интенсивные ускорительные источники нейтронов: за несколько микросекунд, которые длится формируемый таким источником импульс, «рождается» примерно столько же нейтронов, что и в мощном ядерном реакторе за такое же время.

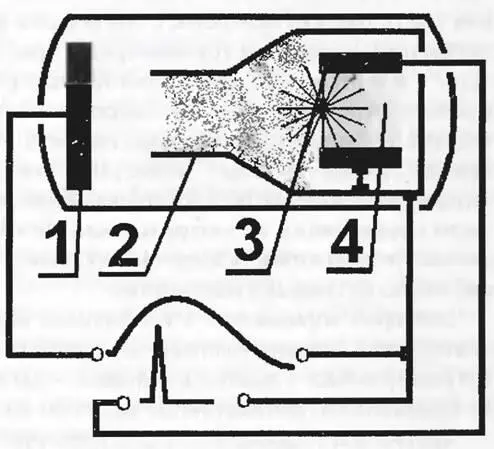

Все происходит в вакуумной нейтронной трубке (рис. 2.9). Между насыщенной тритием мишеныо (катодом) 1 и анодным узлом 2, прикладывается импульсное напряжение в сотню тысяч вольт. Когда напряжение максимально, необходимо, чтобы между анодом и катодом оказались ионы дейтерия, которые и требуется ускорить. Для того служит ионный источник. На его анод 3 подастся «поджигающий импульс» и разряд, проходя по поверхности насыщенной дейтерием керамики 4, образует ионы (дейтоны, D). Поджигающий импульс должен быть сформирован в строго определенный момент времени: чуть раньше, чем ускоряющее напряжение достигнет максимума, потому что дейтонам требуется несколько десятых долей микросекунды, чтобы, продрейфовав внутри анодного узла, оказаться в ускоряющем промежутке. Ускорившись, они бомбардируют мишень, насыщенную тритием (Т), в результате чего образуются нейтроны (п) и альфа-частицы:

D+ Т^›Не 4 +п + 17,6МэВ

11* Лишившись важнейшей роли в военном применении, полоний – 210 в начале XX1 века стал символом прогресса в техническом оснащении малопочтенного ремесла «ликвидатора», придя на смену ледорубу, которым был убит Троцкий, начиненной взрывчаткой коробке конфет, положившей предел земным дням Украинского националиста Коновальца и разнообразным устройствам для введения ядов 50-х годов

Рис. 2.9. Схема питания нейтронной трубки

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: