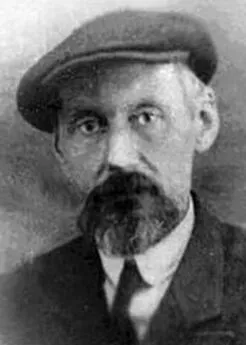

Валерий Сергеев - Рублев

- Название:Рублев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1990

- ISBN:5-235-01544-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сергеев - Рублев краткое содержание

В книге говорится о жизненном и творческом пути великого русского художника, жившего во второй половине XIV и первой трети XV века. На основании дошедших до нас письменных источников и произведений искусства того времени автор воссоздает картину жизни русского народа, освободившегося от татаро-монгольского ига и в труднейших исторических условиях создавшего свою культуру и государственность. Всемирно известные произведения Андрея Рублева рассматриваются в неразрывном единстве с высокими этическими идеалами эпохи. Перед читателями раскрывается своеобразие мировоззрения художника-мыслителя и его современников.

Рублев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А в тот, 1366 год на Руси узнали, что страдающие за принадлежность к своим убеждениям и отеческим традициям христиане северной Африки и Палестины не остались без помощи, которая пришла от Византии. Император Иоанн отправил особое посольство с обещанием крупного выкупа при условии прекращения гонений.

Интерес к событиям в далеких странах не был чем-то случайным, издревле Русь осознавала себя и была частью того целого, которое называлось православным Востоком и охватывало огромные территории от Африки и Палестины до северных новгородских владений, включая в себя разные народы — греков, грузин, румын, сербов, болгар, русских. Пройдет совсем немного лет после описываемых нами событий, и обостренное переживание этого единства станет определяющим свойством русской культуры, свойством, которое Рублеву предстоит пережить и в своем творчестве переосмыслить.

Нельзя забывать, если мы задались целью по возможности восстановить живую жизнь рублевской эпохи, о том, что перед изучающим далекое прошлое историком открывается широчайший горизонт времен и событий. Он видит жизнь прошедших поколений как бы с огромной высоты. Ему всего заметней движения, особенно главнейшие, ибо с такой высоты «динамика» событий легче воспринимается, чем «статика», — то, что устоялось давно и традиционно существует. Современник же изучаемой эпохи знает и меньше и больше своего историка. Он живет продолжением прошлого — настоящим, мало ведая о будущем. Мир «статики» не менее решительно лепит сознание входящего в жизнь человека, чем события, которыми встречает его современность. Традиции созидают человека по мерке и образцу его предков, делая его не только современником своей эпохи, но и клеточкой древнего живого тела — народа с его вековыми обычаями и свычаями.

Читая летописи, трудно представить себе человека тех времен вне трагического мироощущения, напряженных, суровых переживаний. Тихий свет, ясный созерцательный покой творений Рублева — современника этих событий — заставляют очень серьезно задуматься о том, как непросто бывает соотношение искусства и действительности.

Свойства рублевского искусства, конечно же, не объяснить лишь детскими впечатлениями. Все известные сейчас его произведения написаны уже в зрелом возрасте, их основой был долгий и многообразный опыт. Однако никто и никогда не станет отрицать, что первые годы человеческой жизни навсегда оставляют неизгладимую на всю жизнь печать.

В каких понятиях он воспитывался в семейном кругу и за его пределами? Едва ли не все жизнеописания великих людей прошлого обращаются к родителям будущих знаменитостей, к особенностям их жизненного поведения, пытаясь, как бы это подчас ни было трудно, узреть в них нечто переданное ребенку и воспитанием и наследственно как некие родовые черты. Мы лишены этой возможности. Сведений об отце и матери Рублева нет никаких. Время не сохранило для нас даже их имен. Правда, существует источник, дающий некоторые основания предположить, что отца его звали Иваном. На одной иконе, находящейся сейчас в собрании Третьяковской галереи, читается надпись, которую, если подойти к ней с полным доверием, следовало бы признать подписью — автографом самого Рублева. На обороте иконной доски написано: «Аз писал многогрешный сию икону Андрей Иванов сын Рублев великому князю Василию Васильевичу лета 1425». Текст ее не принадлежит к числу надежных источников. Исследователи единодушны в мнении, что она несет в себе «все черты подлогов новейшего времени». Действительно, сделана она на иконе не рублевской эпохи, а написанной в XVI веке, причем датируется по почерку XVIII столетием. Подлог достаточно нехитрый и неискусный, поскольку содержит в себе противоречия. К 1425 году Рублев давно уже был монахом, а монашеское имя в сочетании с отчеством никогда не употреблялось.

Если предположить, что надпись опиралась на более древний документ, отражавший сведения о том времени, когда «Иванов сын Рублев», не будучи еще иноком, писал иконы, то следует признать неверным не только употребление имени Андрей, но и дату произведения, равно как имя великого князя. Кроме того, если древние мастера изредка подписывали свои произведения, то никогда не писали от первого лица — «я писал», но сообщали о себе в третьем лице: «писал такой-то» или «письмо такого-то».

Путаности и несообразности в лжеавтографе Рублева совершенно обесценивают его как документ и не позволяют предположить, что это поздняя копия, восходящая к древнему подлиннику. И все-таки отбросить совсем эту позднюю подделку, быть может, было бы опрометчиво. А что, если при всех ее противоречиях надпись опиралась на разновременные письменные документы или относящиеся к двум различным периодам жизни художника устные предания и в ее основе лежат как бы два «слоя» — объединены утраченные сведения, относящиеся к Рублеву — мирянину, а затем монаху?

Тогда, приняв с необходимой осторожностью и оговоркой на веру это свидетельство, мы узнаем имя отца иконописца — Иван. Быть может, когда-нибудь сведения об Иване Рублеве всплывут в древних документах, но надежда на это ничтожна. Возможность такой находки уменьшается, если справедливо предположение о «неродовитом» происхождении художника. Без сомнения, имена родителей Рублева и их предков обязательно были включены им самим в синодик — сборник поминаний усопших, который хранился в Спасо-Андрониковом монастыре. Но этот сборник безвозвратно утерян в начале XVII века. Он погиб при разорении монастыря поляками в Смутное время.

Биограф Рублева, говоря о его родителях, находится в том же положении, в каком нередко оказывались древнерусские жизнеописатели замечательных людей своего времени — агиографы. Случалось, что умирал где-нибудь в глухом лесном скиту выдающийся подвижник. От нескольких его учеников оставались устные рассказы или обрывочные записки о жизни учителя. Проходили годы, десятилетия, иногда полтора-два столетия. Имя и дела давно ушедшего из мира человека или предавались забвению, оставив смутную узкоместную память, или привлекали к себе все большее и большее внимание по всей Руси. В последнем случае составлялась его биография, по-древнерусски — житие. Ученики помнили о заветах взрослого, опытного человека, о его учении. Изредка сохранялись его собственноручные писания. Но, зная о делах подвижника, менее всего имели сведений о его детстве. Даже родительские имена не всегда сохраняло предание. Однако в таких житиях при повествовании о детстве святого, праведного человека древнерусские книжники обязательно писали, что родители его были благочестивы и в том же духе воспитали сына. Уже исследователи XIX века считали такую обязательную фразу в начале повествования о святом «житийным шаблоном».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: