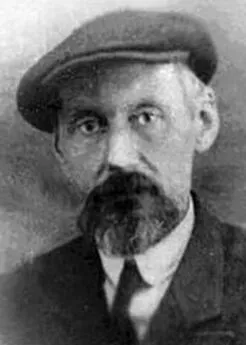

Валерий Сергеев - Рублев

- Название:Рублев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1990

- ISBN:5-235-01544-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сергеев - Рублев краткое содержание

В книге говорится о жизненном и творческом пути великого русского художника, жившего во второй половине XIV и первой трети XV века. На основании дошедших до нас письменных источников и произведений искусства того времени автор воссоздает картину жизни русского народа, освободившегося от татаро-монгольского ига и в труднейших исторических условиях создавшего свою культуру и государственность. Всемирно известные произведения Андрея Рублева рассматриваются в неразрывном единстве с высокими этическими идеалами эпохи. Перед читателями раскрывается своеобразие мировоззрения художника-мыслителя и его современников.

Рублев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уровень грамотности в XIV–XV веках, особенно среди мужчин, был достаточно высок. Простая обиходная Переписка — послать при случае грамотку ближнему или дальнему человеку — была распространена повсеместно и в разных слоях общества. При отсутствии бумаги использовали бересту — материал мягкий, удобный для Начертания букв твердым писалом, а главное, всем доступный. В наши дни следы обыденной этой письменности более всего сохранились в Новгороде. Болотистая почва там надежно хранит, не дает сгнить выброшенным много веков тому назад берестяным письмам, которые

сейчас тщательно ищут археологи. Но незамысловатой этой почтой пользовались, как теперь достоверно подтвердили находки, и в других городах — Старой Руссе, Пскове, Опочке. Появились сведения о подобных грамотах в Твери. Скорее всего и на Московской Руси простые люди пересылались берестяными грамотками. При нужде, правда, в случаях особых, исключительных, здесь использовали лесной этот «пергамент» и на более серьезные нужды. Древнее предание в Троице-Сергиевом монастыре сохранило память, как в первые годы существования обители при крайней скудости и бедности монахи писали на бересте книги и служили по ним.

Но подлинными сокровищницами книжного слова — этой памяти истории, хранилищами опыта и мудрости столетий становились, по распространенному названию тех времен, «книжницы». Зачастую это были одновременно и библиотеки и мастерские по переписке и художественному украшению рукописей. Книжницы имелись при княжеских и епископских дворах, в монастырях. Хранились тут писанные на пергаменте и бумаге, простые и дивно изукрашенные, не только славянские, но и греческие книги. В XIV столетии славен был по всей Северо-Восточной Руси «Григорьевский затвор» в Ростове, где ученые монахи занимались переводами с греческого. Жаждущих настоящего, углубленного книжного знания в такие вот места и вела жизненная дорога.

Книга, вещь немалоценная, в личной собственности простого человека тех времен была редкостью. Но определенное их число имелось при каждой церкви. Это были не только служебные, но и «четьи», предназначавшиеся для чтения рукописи, доступные причту, грамотным прихожанам. Однако основной способ, каким книжное слово становилось достоянием большинства, — устное его провозглашение в церковном пении и чтении. Именно это чтение стало первыми «вратами учености» для юного Рублева. Постепенно восприятие знакомого с детства из года в год раскрывалось, дополнялось личным общением с книгой.

Отношение средневекового человека к книжному слову во многом было иным, чем в позднейшие времена. На много столетий русский народ сохранил доверие и особое уважение к книге, книжному слову. Корни такого отношения уходят в средневековье, ко времени первых веков существования славянской письменности. Мир книги для того времени — мир абсолютной этической ценности. Книга учительна, она указывает дорогу, наставляет на жизненное «делание». Важно не только узнать, но и поступить по истине. Учение и жизненный путь неотделимы — вот тогдашний идеал познания: «Блаженны слышавшие и сотворившие». Следование книжному учению спасает, вводит в вечность.

Книга воспитывала сознание, вводила в традицию, в жизнь «прежних родов». Для будущего художника, который все более и более присматривался, приникал к творениям изобразительного мастерства, открывалось единство слова и изображения. На иконах и фресках, в шитье и литье, в резьбе и чеканке он видел то же самое, о чем повествуется в книгах. С изображений смотрели на него люди с книгами и свитками в руках. На их раскрытых страницах начертаны слова. Они тоже рассказывали, тоже учили, эти изображения. В творениях живописи оживали, загораясь и зацветая в движениях и красках, недавно слышанные и пережитые повествования, возникали лица и деяния людей, знакомых уже из чтения. Не ведая книг, и не понять, что за события свершаются, что за люди внимательно и строго смотрят на тебя. Когда и чем они жили, почему столетиями хранится их память в поколениях людских?

Можно утверждать определенно: тяга к искусству отрока Рублева не могла происходить в отрыве от книжных влечений. Одна из главных особенностей культуры той эпохи — взаимопроникновение, «гармония между словом и изображением» и, следовательно, «постоянная внутренняя связь интересов художественных и литературных» (Ф. И. Буслаев).

С юных лет и для Рублева время распределялось по кругу, годовому «колу» праздников. Посвященные событиям или отдельным лицам, повторяющиеся ежегодно в определенный срок, они воспринимались как знак преодоления времени, знамение того, что время «прозрачно» перед вечным, неизменным. В личном и общественном быту Древней Руси праздники занимали исключительное место. В культурном смысле праздник был средоточием различных видов искусств. В едином, слитом торжестве здесь звучало чтение и пение, происходило символически значимое действо в осмысленном архитектурой пространстве, наполненном разнообразными творениями изобразительного художества. Но в празднике было и нечто более значительное — осмысление длящейся жизни во времени и в отношении к вечности.

С юных лет видел Рублев одни и те же изображения. Ежегодно наступало время особенно внимательно, проникновенно отнестись к каждому из них. В будущем и ему самому придется создавать те же образы, вкладывать в исконные темы опыт своего осмысления их и переживания. Календарь-святцы пронизывал собой весь народный быт, определял время труда и отдыха, радости и покаяния, указывал сроки потребления или запрещения той или иной пищи. По нему копил свои приметы, устанавливал сроки работ народный сельскохозяйственный календарь. Соотносясь с праздниками, сеяли и собирали урожай, метили время охотничьих промыслов и рыбных ловель, бортничали, собирали лесные дары. Неотменное, как чередование времен года, «коло» праздников давало сознание устойчивости бытия, порядок которого может измениться лишь «в конце времен», в вечности.

Разумное это «коло» противопоставлено было изменчивому колесу судьбы с неожиданными, трагическими его поворотами, играми случая, о котором были сказаны пронзительно-горькие слова в одной переведенной с греческого рукописи: «Таковы ти суть твои игры — игрече, коло житейское…»

При осмыслении этих наиболее темных для биографа Рублева лет встают перед нашим сознанием такие образы:

Тихий и скромный отрок за книгой…

С обнаженной головой, в светлой холщовой одежде, стоит он перед ликами икон, всматривается в них…

То беспокойные, то затишные, идут над Русью годы.

«Святое ремесло»

Интервал:

Закладка: