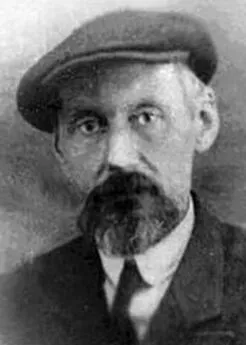

Валерий Сергеев - Рублев

- Название:Рублев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1990

- ISBN:5-235-01544-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сергеев - Рублев краткое содержание

В книге говорится о жизненном и творческом пути великого русского художника, жившего во второй половине XIV и первой трети XV века. На основании дошедших до нас письменных источников и произведений искусства того времени автор воссоздает картину жизни русского народа, освободившегося от татаро-монгольского ига и в труднейших исторических условиях создавшего свою культуру и государственность. Всемирно известные произведения Андрея Рублева рассматриваются в неразрывном единстве с высокими этическими идеалами эпохи. Перед читателями раскрывается своеобразие мировоззрения художника-мыслителя и его современников.

Рублев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Есть предположения и о других работах Рублева того времени. Через четыре года после исполнения заказа вдовы князя Дмитрия, в 1399 году, Феофанова дружина работает в Архангельском соборе — великокняжеской усыпальнице: «Того же лета подписаны церкви на Москве архангела Михаила, а мастер Феофан иконник Гречин со ученицы своими». Летописец не называет поименно других художников, кроме самого Гречина, но среди учеников, несомненно, безымянный пока еще Рублев.

Как яркая комета, простоявшая более десятилетия над горизонтом московского художества, тогда сверкало имя Феофана. В этом свете почти не видно было иных имен. В 1390-е годы, когда Рублев определенно уже работал в числе других с Феофаном, он многому научился у блестящего греческого художника. Но сумел при этом преодолеть подражательство, создать свой способ письма, который выражал русские идеалы, собственный глубокий мир.

Благодаря Епифанию мы сейчас можем себе представить личность Феофана, который так поразил современников. Заезжий греческий художник и русский писатель-монах были духовно близки. Тому доказательство — любовный, местами восторженный рассказ Епифания, а также собственное свидетельство рассказчика, что и Феофан любил его, почасту с ним беседовал. Эта беседа могла вестись и по-русски, и на родном языке художника — Епифаний хорошо знал по-гречески. Воспоминания и летописи сходятся в определении выдающегося ума и образованности грека, называя его философом. Не расходятся эти источники в оценке его художества. Для летописцев XIV века едва ли не все русские художники, работающие с Феофаном, — его ученики. Епифаний подчеркивает его исключительный дар в разных видах изобразительного искусства — в украшении книг, писании икон и стенописей. Феофан, по его словам, «книг изограф нарочитый и живописец изящный во иконописцах, иже многи различны, множае четверо десяточисленных (больше сорока. — В. С.) церквей каменных своею подписал рукою…». Знатоков искусства тех лет удивляли редкостные композиции его стенописей, «страннолепные» росписи княжеских теремов, невиданные рисунки, в частности, сделанное по заказу Елифания на листе бумаги изображение Константинопольского храма Софии. Некоторые из этих «новостей» московские художники тщательно изучали, перерисовывали, «друг от друга приемлюще».

Не менее привлекала москвичей сама личность художника. Открытый, разговорчивый, будучи блестящим мастером-импровизатором, он любил работать при людях в умственных с ними беседах. Нё пользуясь образцами, на намять, он «знаменил» — набрасывал композиции, писал быстро, то подходя к изображению, то отходя от него, проверяя впечатление от живописи на расстоянии. Так он и работал «изобразуя писаше, ногами ж без покоя стояще, языком же беседуя с приходящими глаголаше, а умом и дальная и разумная обгадоваша, чувственныма очима разумную видеше доброту…». «Разумная доброта» — осмысленная красота его искусства поражала, как и его беседы. Феофан уже хорошо знал русский язык, и русским его собеседникам нельзя было не удивляться отточенности, изощренности его мысли: «ве мощно еже не почудитися разуму и притчам его и хитростному строению…»

Много ездивший, он легко сходился с людьми, но держался, судя по обмолвкам Елифания, с чувством большого достоинства, вызывал к себе почтительное отношение. Нелегко было, например, просить Феофана о какой-либо работе. Епифаний пишет, с каким внутренним напряжением он решился наконец «понудить» Феофана начертать для него на листе бумаги изображение Софийского собора. «Аз видя себе от него любима и ее оскорбляема и примесих к дерзости безстудство понудих его, рекий: «Прошу у твоего мудролюбия да шарми (красками. — В. С.) накартаеши изображение оныя церкви святыя Софии, иже в Цареграде…»

«По всему складу своего характера Рублев был долям противоположностью Феофана. Феофан живой, общительный, подвижный, был полон потребности воздействовать, убеждать, волновать. Рублев был сосредоточен, погружен в себя, немного робок, но настойчив в исканиях и в сердце своем хранил тот жар, который тем больше согревает, чем глубже он запрятан [10] Это название рукопись получила в науке по фамилии боярина Хитрово, владевшего ей в XVII веке.

Свидетель предзакатной вспышки Византии Феофан: вынужден был покинуть родину и чувствовал себя на чужбине немного отщепенцем… Рублев жил более цельной и здоровой жизнью, вместе со своим народом, вступившим на широкий путь исторической жизни» (М. В. Алпатов),

Да, Рублев был человеком иного, чем Феофан, склада, но главное, чему научился он у греческого мастера, — это огромная свобода в переживании традиции, живое, свое отношение к искусству, его «разумной доброте».

Феофан в России не только говорил на русском языке. Менялся на Москве и язык его творчества. Работа совместно с русскими мастерами обогащала взаимными влияниями. Фрески обеих расписанных московской дружиной Феофана церквей не сохранились. Но вряд ли московские стенописи были подобны потрясающим, неистово-темпераментным фрескам, созданным им в Новгороде.

Свидетельством новых настроений Феофана и его окружения осталась не только Донская Богоматерь. В конце XIV или в первые годы XV века в Москве сложилась целая школа художественного украшения рукописей. Родоначальником ее признается все тот же Феофан. Возможно, что наиболее определенный вклад Рублев внес в создание миниатюр и заставок Евангелия Хитрово. Ему приписывается изображение ангела — символа евангелиста Матфея. По-видимому, Рублевым же написаны некоторые из буквиц в виде растений, животных и птиц в этой книге. «Своеобразие и обаяние стиля Рублева в этом произведении проявилось вполне; гармония и светлость нежных холодноватых красок, как бы излучающих свет, глубоко человечная задушевность образов, приверженность к композиции в круге, свободная грация и ритм, достойные искусства древних греков, трогательное внимание к миру животных и растений. Все изображенное — от юношески сильного задумчивого ангела с книгой в руках (символа человека и его стремления к знанию), который стремительно вступает в сияющий золотом круг, до голубой цапли, как бы размышляющей над кротко взирающим на нее змеем., полно ясности, силы и всеобъемлющей ласковости» (Н. А. Демина).

Особенно близок ангел в Евангелии Хитрово к будущим рублевским фрескам 1408 года во Владимире. Образы этой фресковой росписи принято называть «родными братьями и сестрами» миниатюр и заставок Евангелия. 1380–1390-е годы — время сначала обучения, а затем и созревания Рублева как самостоятельного художника. В эти же годы произошло поворотное событие в его жизни. Рублев стал монахом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: