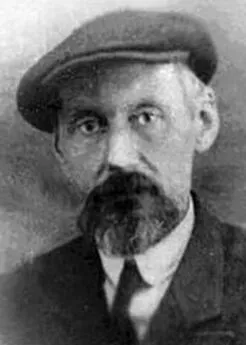

Валерий Сергеев - Рублев

- Название:Рублев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1990

- ISBN:5-235-01544-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сергеев - Рублев краткое содержание

В книге говорится о жизненном и творческом пути великого русского художника, жившего во второй половине XIV и первой трети XV века. На основании дошедших до нас письменных источников и произведений искусства того времени автор воссоздает картину жизни русского народа, освободившегося от татаро-монгольского ига и в труднейших исторических условиях создавшего свою культуру и государственность. Всемирно известные произведения Андрея Рублева рассматриваются в неразрывном единстве с высокими этическими идеалами эпохи. Перед читателями раскрывается своеобразие мировоззрения художника-мыслителя и его современников.

Рублев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Принимая это второе значение понятия «послушание», следовало бы ограничить даты, когда Рублев мог стать на иноческий путь, или 1392 годом (вскоре после смерти Сергия), или между 1399–1405 годами. Но это слово употреблялось еще и в третьем значении, которое послужило основанием тонкой и остроумной гипотезы — нового прочтения текста «Сказания о святых иконописцах». [11] Предложена одним из старейших современных биографов и исследователей Рублева, П, А. Голубцовым,

Она основывается на том, что в это понятие входило не только пребывание послушника или монаха в монастыре в подчинении его игумена, но и жизнь новоначального, готовящегося к постригу в келье у опытного уже инока с целью научиться монашескому «деланию». Поэтому не исключено, что речь идет о послушничестве не у Никона-игумена, ау него же, когда он был просто монахом в серпуховском Высоцком монастыре в 1380-гх годах. Принятие этой гипотезы открывает новые возможности в прочтении почти полностью утраченных страниц творческой жизни Рублева. В Серпухове и соседней Коломне он мог начать путь художника в сложившийся дружине мастеров.

Возможно, тогда же произошло знакомство молодого Рублева с необыкновенными иконами, которые находились в иконостасе собора Высоцкого монастыря. [12] В настоящее время хранятся в Третьяковской галерее, известны в науке под названием Высоцкого чина.

Они были присланы из Константинополя в Серпухов вскоре после 1387 года пребывавшим в византийской столице первым высоцким игуменом Афанасием. Эти иконы окажут заметное влияние на Рублева, которое со временем отзовется в его зрелых произведениях. Когда около 1408 года или несколько позже он напишет иконы, известные нам теперь под названием Звенигородского чина, то впечатление, которое произвели на него хранившиеся в Серпухове творения столичных византийских мастеров, в значительно переосмысленном виде отразится в этих работах. С переходом Никона на троицкое игуменство возможно соотнести дальнейшее пребывание чернеца Андрея в Спасо-Андроникове монастыре, который был связан давними и прочными узами с Троицким.

Таким образом, первые шаги Рублева к монашеству могут относиться к 80-м годам XIV века, когда ему не было еще тридцати лет.

В последние годы среди некоторых исследователей Рублева (В. А. Плугин) наметилось мнение о поздней дате его пострижения. Оно основывается на том, что в дошедших до нас рукописях монастырского происхождения не чувствуется большой культуры оформления, которая свидетельствовала бы о существовании прочной художественной традиции в монастырях того времени. Отсюда делается вывод о том, что не монастыри, а светские, скорее всего княжеские, мастерские были теми светильниками высокого художества, от огня которых было возжжено великое искусство Рублева. Из этого следует, что Рублев был первоначально великокняжеским мастером, мирянином, и достаточно поздно, незадолго до 1405 года, уже будучи знаменитым художником, в возрасте около сорока пяти лет стал чернецом.

Действительно, дошедшие до нас монастырские рукописи в большинстве своем оформлены очень скромно, но это не означает, что в монастырях не было больших художников. Известно, что Рублев был иноком подмосковного Андроникова монастыря. Естественно, его произведениями украшены были храм и, может быть, монастырская книжница. У него и у другого здешнего художника, тоже инока, Даниила Черного, наверняка были ученики, дружина иконников. Их творения не дошли до нашего времени, однако из этого обстоятельства отнюдь не вытекает, что в монастыре при живых Рублеве и Данииле не было высокой художественной культуры. Слишком обрывочны наши сведения, лишь осколки художественных сокровищ прошлого сохранило для нас время…

К началу XV века и, по крайней мере, до шестидесятых годов того же столетия, судя по дошедшим письменным источникам, разные виды художества процветали в московском Симонове монастыре. Здесь работал и живописец — знаменитый современник Рублева Игнатий Грек, но о нем, кроме глухого и путаного предания, в истории не осталось никаких следов. Более того, но только среднерусские обители, но даже дальний Север знал в то время замечательного иконописца — монаха Дионисия Глушицкого. [13] Этого художника не следует путать со знаменитым московским иконником и фрескистом Дионисием, работавшим в период от 60–70-х годов XV века до начала XVI столетия.

Защитники гипотезы о позднем пострижении Рублева выдвигают как одно из доказательств своеобразный источник. Это не текст и не предание, а произведение изобразительного искусства — миниатюры XVI века в так называемом Остермановском летописце. Здесь изображены Рублев и Даниил во время написания (или поновления) иконы Владимирской Богоматери в 1408 году. Еще первые исследователи Рублева обратили внимание на одну странную особенность этой миниатюры — оба мастера-монаха изображены здесь без клобуков и мантий — монашеских одежд.

Но Рублев к тому времени по крайней мере более трех лет был иноком. Что это — ошибка миниатюриста? Или, быть может, автор миниатюры был настолько знаком с биографией Рублева, что помнил его еще послушником или даже светским человеком? Но это совершенно невероятно, поскольку миниатюрист работал спустя полтора столетия после изображаемых им событий. Правда, исследователи считают, что здесь в какой-то мере скопирован древний оригинал, и эта странная особенность в одеждах повторена вслед за мастером, жившим близко по времени к Рублеву. При этом не исключают и простую ошибку художника XVI века, поскольку в тексте летописи, который иллюстрирует миниатюра, отсутствует указание на монашеский сан иконописцев. Скорее всего миниатюрист, не будучи подробно знаком с биографией художников, и написал их в светских одеждах, что по отношению к 1408 году было явно ошибочно.

Попытку определить время, когда Рублев принял постриг, на основании сравнения художественной жизни в монастырях и в княжеских мастерских делает окончательно несостоятельной одно очень важное обстоятельство — дружины иконников и во времена Рублева, и позже были смешанными. Рука об руку в них работали и мирские и монастырские художники. Инок мог учиться в дружине княжеского мастера и наоборот.

Итак, беспристрастный разбор скудных биографических данных, прямых и косвенных, не позволяет определенно сузить дату вступления Рублева на монашеский путь, быть может, постепенного, через достаточно длительное послушничество. Где-то между 1380-ми и 1405 годами неизвестный нам по имени послушник-иконописец стал чернецом Андреем.

В любом возрасте принятие иноческого пострига считалось огромным событием для человека. Отказ «от мира», от радостей семейной жизни, принятие строгой дисциплины послушания, телесная аскеза — уже эти самые первые и простые обеты монашеского быта требовали большой решительности, устремленности воли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: