Вадим Кожинов - Тютчев

- Название:Тютчев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-235-00022-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Кожинов - Тютчев краткое содержание

Книга представляет собой всецело основанный на документах и свидетельствах современников рассказ о судьбе одного из величайших лирических поэтов; как известно, имя Ф.И. Тютчева было включено — в числе десяти крупнейших русских художников слова — в «Список лиц, коим предположено поставить монументы», скрепленный в 1918 году подписью В. И. Ленина. Поскольку лирическое творчество особенно нераздельно связано с жизненной судьбой автора, биография Тютчева имеет первостепенное и поистине необходимое значение для понимания его поэзии; в раскрытии этой глубокой связи жизни и творчества и состоит одна из главных задач книги.

Тютчев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОЭЗИЯ, ЛЮБОВЬ, ПОЛИТИКА

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,

Как бой ни жесток, ни упорна борьба!..

Петербург. 1850Поэзия и любовь — это понятно, но при чем тут политика? Так могут подумать многие. Однако для Тютчева — ив этом он в самом деле принадлежит к очень немногим (другой величайший русский писатель такого же склада — Достоевский) — политика естественно врастала в наиболее захватывающую и сокровенную глубь переживаний. Так было уже хотя бы потому, что поэт видел в любом существенном политическом событии новое, современное, сегодняшнее звено Истории во всем ее размахе.

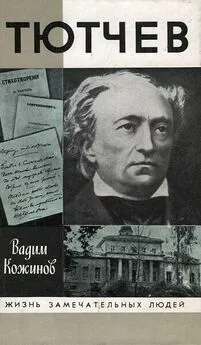

До нас дошла замечательная тютчевская фотография начала 1850-х годов, которая воспроизведена в книге. Перед нами лицо, или, пожалуй, уместнее будет сказать — лик поэта-мыслителя, покоряющий зримо запечатленной на нем глубиной и высотой духа. Вместе с тем перед нами прекрасное, исполненное спокойной силы лицо мужчины, мужа в жизненном расцвете (хотя Тютчеву было уже около пятидесяти лет); вглядываясь в него, понимаешь, сколь естественна была вспыхнувшая незадолго до того беспредельная любовь Елены Денисьевой к этому, бывшему в два раза ее старше, человеку. Все более ранние изображения Тютчева явно уступают данной фотографии даже и с точки зрения того, что называется мужской красотой.

Но вглядимся в одну деталь портрета, которую трудно заметить сразу, ибо лицо властно притягивает к себе все внимание. В правой руке поэта — газета, от которой он явно только что поднял глаза. Известны стихи Марины Цветаевой, саркастически клеймящие «читателей газет» вообще; поэтесса упустила, что такие люди, как Тютчев или Достоевский, поистине не могли жить без газет, ибо должны были повседневно слушать бьющийся в них живой пульс мировой истории. И, как мы увидим, политика (и в том числе газеты как таковые) неотделима и от поэзии Тютчева, и даже от самой его любви…

Уже говорилось, что в 1849 году, после окончательного «возвращения» поэта на родину, наступил новый расцвет его творчества. В течение предшествующих десяти лет он почти ничего не написал, — и вот для него словно началась вторая молодость. Более того, в 1849–1852 годах его творческое напряжение, пожалуй, было более значительным, чем в конце 20-х — начале 30-х. К тому же новый период в развитии поэта коренным образом отличался от прежнего.

Отличие это — очень сложное и многозначное, но нельзя не охарактеризовать его здесь хотя бы в самых основных чертах, ибо в нем воплотилось целостное развитие Тютчева как человека, мыслителя, гражданина.

Если попытаться сказать о различии ранней и поздней поэзии Тютчева наиболее кратко, можно сформулировать его суть так: раннее творчество поэта проникнуто мировым, космическим, вселенским духом, а в поздний период на первый план выходят стихии человечности и народности (хотя в то же время тютчевская поэзия вовсе не утрачивает своей всемирности).

В порядке первого приближения к сути дела такое разграничение уместно. Оно, это разграничение, может быть отчетливо подтверждено тютчевским стихотворением, написанным 28 июля 1852 года и обращенным к Елене Денисьевой:

Сияет солнце, воды блещут,

На всем улыбка, жизнь во всем,

Деревья радостно трепещут,

Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,

Любовью воздух растворен,

И мир, цветущий мир природы,

Избытком жизни упоен…

Строфы эти явно перекликаются с целым рядом стихотворений конца 20-х — 30-х годов, утверждавших всецело одухотворенное бытие Природы: «Весенняя гроза», «Снежные горы», «Успокоение», «Полдень», «Над виноградными холмами…», «Летний вечер», «Нет, моего к тебе пристрастья…», «Весна» и др. Выше шла речь о своего рода полемическом гимне: «Не то, что мните вы…», где о природе сказано:

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Самый смысл человеческого бытия поэт в императивной форме определял так (стихи 1838 года):

…ринься, бодрый, самовластный,

В сей животворный океан!

Приди, струей его эфирной

Омой страдальческую грудь —

И жизни божеско-всемирной

Хотя на миг причастен будь!

Казалось бы, в стихотворении «Сияет солнце…», написанном через тринадцать лет, опять-таки воспет «сей животворный океан» — «цветущий мир природы», упоенный «избытком жизни». Однако третья, последняя строфа говорит совсем иное:

Но и в избытке упоенья

Нет упоения сильней

Одной улыбки умиленья

Измученной души твоей…

Оказывается, что одна умиленная улыбка одного человека перевешивает весь этот «цветущий мир природы», в котором — «на всем улыбка»… Стихотворение словно прямо противопоставлено одному из самых основных мотивов раннего творчества поэта.

Можно бы предположить, что столь кардинальное преобразование в сфере ценностей определила последняя любовь поэта, ибо стихотворение — о ней. Но это не так. Глубокий переворот в творчестве Тютчева совершился несколько раньше. В свете всего позднего творчества поэта начало этого переворота можно увидеть уже в стихотворении об Овстуге: «Итак, опять увиделся я с вами…», о котором мы подробно говорили. Смысл стихотворения еще двойствен; восклицая, Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный Был для души моей родимым краем — Не здесь расцвел, не здесь был величаем Великий праздник молодости чудной, — поэт утверждает тот «великий праздник» как ценность, которой вроде бы нечего противопоставить. И все же в движении, в самой мелодике стиха таится неотвратимое вопрошание: а как же быть с «краем безлюдным»?

Стихотворение это было создано 13 июня 1849 года в Овстуге — на седьмой день после приезда в родную усадьбу. Тютчев в то лето долго не мог расстаться с Овстугом, что было для него необычно. Многое раскрывает письмо Эрнестины Федоровны брату, написанное в Овстуге через месяц, 13 июля:

«Мы находимся здесь с 7/19 июня и в полной мере наслаждаемся жизнью среди полей и лесов… Ничто не мешает нам чувствовать себя обитателями некой печальной планеты, которая вам, прочим обитателям Земли, неизвестна. И самое невероятное, что вот уже пять недель мой несчастный муж прозябает на этой мирной и тусклой планете, — это он-то, столь страстный любитель газет, новостей и треволнений! Что вы думаете об этой аномалии?»

Трудно переоценить значение тогдашнего пребывания в Овстуге для духовной жизни поэта. Именно там, по- видимому, он написал стихотворение «Русской женщине», названное при первой его, анонимной, публикации (апрель 1850 г.): «Моей землячке». Стихотворение это нередко толкуется только как своего рода «разоблачение», но надо все же вслушаться в высшую, несказанную красоту поэтического слова и ритма — особенно во второй строфе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: