Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени

- Название:Ложится мгла на старые ступени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:журнал Знамя

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени краткое содержание

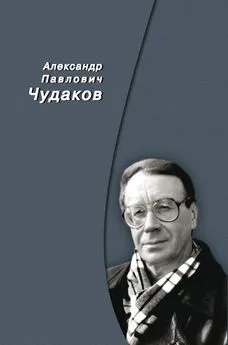

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе. Чудакову принадлежат следующие работы: «Поэтика Чехова» (1971, английский перевод — 1983), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово — вещь — мир: от Пушкина до Толстого» (1992). Помимо этого он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы, готовил и комментировал сборники произведений Виктора Шкловского, Юрия Тынянова. В 2000 в журнале «Знамя» был напечатан роман Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», который номинировался на Букеровскую премию в 2001. Премия фонда «Знамя» 2000.

Журнальный вариант

Ложится мгла на старые ступени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прихлебателей было несколько. Главного я запомнил особенно хорошо. Фамилия его была Сухов. Это был высокий, худой мужчина с голодным блеском в глазах. Он садился и сразу начинал разговор про еду, про голодные времена, коих он в советское время насчитывал четыре. Бабке тема была близка: ее самый младший, восьмой ребенок умер в двадцатом году, когда у нее не стало молока; невероятными усилиями она сохранила детей во время голода на Украине в начале тридцатых. Рассказывала, как ели лебеду, крапиву, корни лопуха. Сухов слушал мрачно.

— А волка — вы — ели? — замогильным голосом спрашивал он. — Не — ели? Тогда вы не знаете, что такое настоящий голод.

Я представлял жуткие картины: Сухов поедает большого волка, такого, как на картинке к басне «Волк и журавль».

Второй прихлебатель — Лопарев — месяца три жил у нас. Бабка нашла его на улице. Он лежал у дороги и просил: «Убейте меня! Мне нечего жрать — убейте!» Но желающих убить Лопарева не находилось, как и желающих накормить, все проходили мимо, остановилась одна бабка, и не только остановилась, но и привела его к нам домой. Он рассказал, как где-то на севере пил теплый тюлений жир («Добродушные лапландцы, — зашептал Антон, — распрягши своих оленей, мирно пьют из толстых кружек благотворный жир тюлений») и как его потом тошнило. Лопарева бабка накормила и поселила в сарае, давала ему лекарства — у него после лагеря опухали ноги. Потом определила в сторожа поспевающего огорода, всегда страдающего от мальчишек. Лопарев исправно сторожил, даже спал на тулупе подле огуречной грядки. Сторожить, правда, было особенно нечего: в том году огурцов оказалось на удивленье мало; впрочем, это вскоре разъяснилось: сторож приторговывал нашими огурцами и — что особенно восхитило отца, увидевшего в этом особый воровской шик, — не утрудился торговать похищенным продуктом где-нибудь подальше, а продавал его прямо перед дверьми учебного заведения, где работали и хозяин, и хозяйка вверенного ему огорода. Оправившись, Лопарев ухитрился устроиться сначала сторожем, а потом кладовщиком в райпотребсоюз и скоро стал неузнаваем: защеголял в поношенном, но дорогом костюме и велюровой шляпе. К старикам ни разу не зашел. «Ведь она его спасла!» — удивлялась мама. — «Как ви наивни», — говорила тетя Лариса.

Третий прихлебатель был электромонтер Попов. Не успели мы привыкнуть к недавно проведенному электричеству, как оно стало постоянно гаснуть. Меня посылали за Поповым, ссыльным инженером, который жил в кладовке для протирной ветоши при электростанции. Он обувал кошки, лез на столб, свет загорался. Монтера, натурально, кормили. Первое слово, которое сказала моя маленькая сестра, было «попов». Наблюдательная тетя Лариса заметила, что свет в нашем доме гаснет гораздо чаще, чем у соседей; но наблюдательность ее простерлась дальше — она связала эти факты с посещениями Попова. Она стала усылать бабку в другую комнату, когда после очередного включения на столбе заходил Попов, горячо его благодарила, долго трясла ему руку, но обедать не предлагала; так повторялось раза три. Свет гаснуть (а Попов приходить) перестал.

Тетя Лариса попросила деда придумать что-нибудь, чтобы отвадить и Сухова: «Мама же ему свой обед отдает. Смотри, как похудела». И дед попробовал. Когда Сухов являлся, он выходил и вежливо говорил: «Извините, у нас сегодня постное. С волчатиной в последнее время туговато». Но это не помогло, Сухов ходить продолжал.

Одно время приходил местный священник, именно к бабке, дед его не любил за необразованность: «Он же говорит „вече’ря, послу’шник“ и в пасхальном каноне Иоанна Дамаскина — даже дети знают! — ухитряется вместо „мертвым во гробех“ спеть „во гробах“».

Была еще немка, которая, видимо, желая отработать ужин, вызывалась укачивать сестру Наташу, от нее в памяти Антона остались обрывки немецкой сказки, которую она рассказывала над зыбкой: «Schlaf, mein Augen, schlaf, andere Augen». [3] Спи, глазок, спи, другой (нем.).

Из картошки делали крахмал, на нем варили кисель из моркови, иногда овсяный, для чего на жерновках мололи овес Мальчика, — этот был еще противнее. Часть крахмала шла на отцовские манишку, воротнички и манжеты, ослепительность которых поражала каждого нового эвакуированного преподавателя: местные учителя ходили кто в чем, даже — в морозы — в ватных штанах. Отец не считал возможным носить и валенки, ходил — по предвоенной моде — в белых фетровых бурках, которые Антон ненавидел, так как ему приходилось их чистить пемзой и отрубями.

Украли сохнувший в палисаднике дедов дождевик (считалось: чеченцы). Потеря была ощутительная: деду приходилось проверять приборы на метеостанции в любую погоду. Целый день он перебирал ветхие газетные вырезки и нашел: чтобы сообщить ткани непромокаемость, нужно 1 фунт и 20 золотников квасцов распустить в 10 штофах воды и добавить уксусно-кислую окись свинца. Квасцы дома были всегда, окись свинца маме ничего не стоило получить в лаборатории; пропитали чудодейственным составом старую крылатку, которую до этого дед не носил, чтобы не шокировать местную публику, но выхода не было; мама находила, что теперь он похож на Несчастливцева из спектакля Малого театра.

Отец в разветвленном хозяйстве занимался самыми ответственными и тяжелыми делами — заготовкой дров и сена. Лесник Шелепов, ведавший отводом делянок для косьбы, утверждал, что лучшего косаря не видывал. «Все покосы его прогляди — ни одной выкоски». Отец же говорил, что на отчине, под Тверью, считался косцом средним.

В какой-то год, кажется сорок второй, колхозникам летом не отвели индивидуальных покосов, чтобы не отвлекать их от работы на полях, по этому поводу был митинг. Заодно покосы не дали и всем остальным жителям Чебачинска, неколхозникам, кто на полях летом никогда и не работал. Травы на лучших лугах вдоль речки перестаивали и пропадали. Косили все равно — на глухих полянах, а вывозили ночью, и сено можно было купить, но цены вспрыгнули невероятно. Именно тогда бабка продала свои и деда обручальные кольца — толстые, дутые, она никак не могла снять свое, палец ей поливали мыльной водой (холодной, чтоб не распарилась кожа), но оно все равно долго не снималось. Продали и нательные золотые кресты, бабка долго крестилась перед иконой и плакала, а мама протирала и кольца, и кресты слабым раствором соляной кислоты, чтобы золото имело товарный вид. (После смерти бабки на дне ее сундука Тамара нашла тоже золотой крестик в бумажке с надписью: «Антошин крестильный» — его она, видимо, не считала себя вправе продать).

У меня тоже был фронт работ — в оврагах по-над речкой я заготавливал коноплю. Ее требовалось много. Сушили ее на крыше сарая, потом трепали, мочили, отделяли волокна от остья, снова сушили; из волокон дед плел и тонкие бечевки, и толстые веревки — почти канаты — необычайной прочности («Что твой джут!»). Часть бечевок натирали сапожным варом — зачем, я забыл, а спросить уж не у кого. Остатки конопельно-веревочного производства тоже шли в дело: остьем и неиспользованными побегами обкладывали на зиму фруктовые деревья — мыши не выносят запаха моченой конопли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)